Kölner Kirchen - DOM

Mit 78 Abbildungen

Autor: Reiners, Heribert Dr. (1884-1960) Kulturhistoriker und Hochschullehrer, Erscheinungsjahr: 1911

Themenbereiche

Enthaltene Themen: Köln, Kirchen, Religion, Christen, Juden, Judentum, Christentum, Kölner Dom, Bauwerke, Architektur, romanischer Bau, Gotik

Als mächtigster Zeuge von Kölns Größe im Mittelalter schlingt sich durch die Stadt der herrliche Ring der alten Kirchen. Stark gelichtet zwar ist dieser uns überkommen, aber trotzdem steht er auch nun im Norden unerreicht, und das Beiwort der „heiligen" gebührt der rheinischen Hauptstadt eher als irgend einer andern. Schon im 11. Jahrhundert hatte sie sich ein Recht auf diesen Ehrentitel erworben und dabei vor allen ihren bedeutenden Kirchenfürsten Bruno, Heribert und Anno die Gründung und Förderung der großen Klöster und Stifte zu danken. Und der Baueifer, der mit ihren Schöpfungen einsetzt, scheint dann nicht mehr von Köln zu weichen, und ununterbrochen fast bis ins 15. Jahrhundert hört man hier Meißel und Hammer allenthalben in Tätigkeit. Neben den alten Gründungen von St. Gereon, St. Ursula, St. Severin und St. Clemens, das später dem hl. Kunibert geweiht wurde, waren St. Aposteln, St. Andreas, St. Georg und St. Mauritius seit dem 10. Jahrhundert entstanden. Aber diese frühen Bauten, meist nur klein und bescheiden, genügten schon bald nicht mehr dem religiösen Sinn der reichen Kölner. Mitbegründet in dem Anwachsen der Bevölkerung, entsteht im 12. und 13. Jahrhundert ein Gotteshaus nach dem anderen schöner und größer als vorher. Und diese Bautätigkeit steigert sich immer mehr, als Alberos genialer Geist die Massen von St. Aposteln aufeinandertürmt und Groß St. Martins hochragender Turm sich in den Fluten des Rheins bespiegelt, um dann in dem grandiosen Werke des Domes zu ihrem Höhepunkt geführt zu werden. Dies Riesenwerk reißt alle Kräfte an sich und nicht so reich wie vorher ist deshalb die bauliche Entwicklung neben ihm zu verfolgen. Gleichwohl wird nun der Ring der Kölner Kirchen immer strahlender und in seinem Glänze leuchtet die Stadt wie „eyn kroyn, boven allen Steden schoen". Als der unbekannte Schreiber 1499 mit diesen stolzen Worten seine Geschichte der rheinischen Metropole einleitet, da zählt diese 19 Pfarrkirchen, über 100 Kapellen, 22 Mönchs- und Nonnenklöster, 11 Stifte, 12 unter geistlicher Leitung stehende Hospitäler, 76 religiöse Niederlassungen, und das Sprichwort ward geprägt, dass allhier täglich mehr als 1000 heilige Messen gelesen würden. Die Kämpfe des 16. Jahrhunderts brächten sodann auch Köln wie dem übrigen Deutschland einen Stillstand, und was diese Zeit an kirchlichen Bauten gibt, hält sich in der Formensprache der Gotik. Dagegen führt das 17. Jahrhundert, während draußen im Reiche des Dreißigjährigen Krieges Stürme wüten, eine regere Bautätigkeit herauf, die in der zentralen Stellung der Stadt in der gegen reformatorischen Strömung begründet ist. Das war der letzte Aufschwung, um darauf im 18. Jahrhundert eine vollständige Ebbe eintreten zu lassen. Als letzten Kirchenbau sieht das reichsstädtische Köln 1768 das kleine Gotteshaus „Am Elend" erstehen. Noch einige Jahrzehnte, da reißt Napoleon schon die großen Lücken in diesen Kranz. Alle Klöster werden aufgehoben und 42 Kirchen und Kapellen auf Grund eines einzigen Erlasses zur Niederlegung bestimmt. Aber aus der Zerstörung nahm die Romantik mit ihre Nahrung, und so trug jene dazu bei, dass Kölns glänzendste kirchliche Schöpfung, der Dom, vollendet ward. Wie vor 600 Jahren, so macht auch nun die Riesenkathedrale ihren Stil zum alleinherrschenden und hat bis auf unsere Tage in den zahlreichen neugotischen Bauten ihre Macht behalten.

Nur den alten Kirchen ist das vorliegende Büchlein gewidmet, und auch nur die alten Schöpfungen der Malerei und Plastik sowie des Kunstgewerbes sind darin gewürdigt. Möglichste Vollständigkeit ist hierin erstrebt, soweit die Qualität des Werkes seine Betrachtung verdient. Aus der Idee eines schlichten Führers erwachsen, hat es diesen Grundcharakter im wesentlichen gewahrt, wobei vor allem darauf Gewicht gelegt wurde, in den architektonischen Wert der Bauten kurz einzuführen und alles Ästhetisieren zugunsten einer rein sachlichen Darstellung vermieden wurde. Der Besucher soll angeleitet sein, alles zu sehen, soweit es von Wichtigkeit ist, und dann selbst zur Wertung übergehen, wobei oft nur kurze Worte ihm den Weg weisen wollen. Die Anordnung des Stoffes ist stets bei allen Kirchen die gleiche geblieben, indem sie nach einer kurzen Darlegung der Baugeschichte, wobei Streitfragen tunlichst umgangen sind, die Beschreibung des Äußern und Innern sowie der Ausstattung gibt und dabei auch die wichtigsten Stücke des Kirchenschatzes behandelt. Die Beschreibung nimmt ihren Ausgang vom Westbau, um über das Langhaus zum Chore hin fortzuschreiten, das ja fast regelmäßig nach Osten liegt. Zur bequemen Orientierung sei darauf hingewiesen, dass, wenn man außen das Chor zur Linken hat, man sich auf der Nordseite der Kirche befindet, und im anderen Falle, mit dem Chore zur Rechten, auf der Südseite. Im Innern hat man, wendet sich von Westen aus der Blick zum Chore hin, die südliche Seite zur Rechten, die nördliche zur Linken. Bei der Beschreibung der Ausstattungsstücke sind die größeren wie Altar, Chorgestühl und Kanzel den kleineren vorangestellt; innerhalb der einzelnen Materien war alsdann die historische Reihenfolge maßgebend, doch wurde zuweilen dieses Schema durchbrochen, zugunsten einer bequemeren Führung. Bei der Auswahl der Bilder sind nach Möglichkeit die allzu üblichen umgangen, um sie durch solche zu ersetzen, die eher dem Blicke zu entgehen pflegen, obgleich sie den landläufigen an malerischem und künstlerischem Reiz meist überlegen sind. Hier und da ist, wie eine Aufforderung zum Vergleiche, eine alte Ansicht eingestreut.

Außer dem Herrn Dr. Ewald, der mir vor allem zu der Baugeschichte von St. Aposteln und St. Kunibert wertvolles Material gab, sei hier besonders Herrn Dr. Karl Hoeber als dem Anreger und Förderer dieser Arbeit herzlichst gedankt.

Köln, Pfingsten 1911. Dr. Heribert Reiners.

001. Der alte Dom. (Aus einer Miniatur des 11. Jahrhunderts.)

DER DOM

Der romanische Stil, der einzige, der wirklich ganz aus deutschem Geist geboren, war zu Beginn des 13. Jahrhunderts in ein neues glänzendes Entwicklungsstadium eingetreten. In Frankreich, das in Paris den kulturellen Mittelpunkt der damaligen Welt besaß, erhoben sich dagegen schon längst die hochragenden Kathedralen in den eleganten und verstandesscharfen Formen der Gotik. Aber die deutschen Künstler wollten sich nicht trennen von der ihnen lieb gewordenen Ausdrucksweise, und nur einzelne Elemente des neuen Stiles übernahmen sie, um sie der Sprache ihrer Heimat zu vermischen. Da wird mit einem Schlage fast gewaltsam ihrer Kunst ein Ende gemacht. Im Jahre 1247 war noch die Kirche des hl. Kunibert zu Köln als romanischer Bau vollendet worden, 1248 legt man den Grundstein zum Dome. Seitdem mit diesem Riesenwerke sich die Gotik auf deutschem Boden Heimatrecht erwarb, hat sie den unbedingten Sieg auf der ganzen Linie zu verzeichnen.

Es war zum dritten Male schon, dass Köln den Grundstein legen sah zu einer Kathedrale. Den ersten Dom, so nimmt man an, hatte der hl. Bischof Maternus am Orte der Cäcilienkirche errichtet, wo nur noch ein Mauerrest heute an deren ehemalige Würde erinnert. Als um 800 sodann der Erzbischof Hildebold, Kaiser Karls Kanzler und Freund, den neuen Dom begründete, ward St. Cäcilien zur Stiftskirche umgewandelt und trat ihr Patronat der Schwesterkirche St. Peter ab. Dort, wo einige Jahrhunderte später die gotische Zeit den Riesenbau zu den Wolken türmte, begann auch Hildebold die neue Kathedrale, auf dem Gebiet der Königspfalz, das ihm sein kaiserlicher Freund zu diesem Zwecke als Geschenk geboten hatte. Von dieser zweiten Metropolitankirche, die erst unter dem Bischof Willibert vollendet und im Jahre 873 geweiht ward, ist uns wahrscheinlich auf einer Miniatur von der Wende des 10. Jahrhunderts ein freilich etwas verzeichnetes aber doch ziemlich klares Abbild überliefert worden. Darnach stellte die Kathedrale eine den großen karolingischen Bauten in Fulda und St. Gallen verwandte, turmreiche und langgestreckte dreischiffige Säulenbasilika dar, mit doppeltem Chor und Querschiff, sowie einem westlichen Atrium, von dem einige Säulenreste ins Wallraf-Richartz-Museum gerettet wurden.

Manches Missgeschick suchte mit den anderen Kirchen auch den Dom im Laufe der Jahrhunderte heim, als größtes wohl der Brand vom Jahre 1149, der ihn seiner ganzen Bedachung beraubte. Der Erzbischof Reinald von Dassel beseitigte aber schon bald den Schaden und konnte auch die Kirche mit dem wertvollsten Schmucke bereichern, als er im Jahre 1164 das Geschenk seines Kaisers und Freundes Friedrich Barbarossa, die Gebeine der hl. drei Könige, von Mailand nach Köln überführte. Damit ward die rheinische Hauptstadt und ihre Kathedrale zum Ziele ungezählter frommer Waller, die aus allen Teilen Europas herbeiströmten und dem Dome eine neue Glanzzeit brachten. Um so mehr musste nun der Wunsch Nahrung finden, diesem inneren Schatz auch ein entsprechend würdiges Außengewand zu verleihen, zumal von den übrigen Kirchen eine nach der anderen in neuer Schönheit sich erhob. Prächtiger als vorher war bereits der Kuppelbau von St. Gereon erstanden, St. Aposteln hatte sein großartiges Chor erhalten und Groß St. Martins hochragender Turm spiegelte sich in den Fluten des Rheins. Vielleicht hatte sich schon Erzbischof Engelbert I. mit dem Plane des Neubaues getragen. Aber der frühe meuchlerische Tod, der ihn im Jahre 1225 in dem Engpass von Gevelsberg bei Schwelm erreichte, hat diesen Plan zunichte gemacht. In Köln jedoch war er vermutlich lebendig geblieben, aber wohl nur unbestimmt, bis im Jahre 1248 ein Brand, der den alten Dom beschädigte, ihn zur Reife brachte. Noch in demselben Jahre, am 15. August („Up unser Vrauwen dach, dat sie zu Hemel vur"), legte unter großer Feierlichkeit Erzbischof Konrad von Hochstaden den Grundstein zu dem neuen Werke, mit dem die Gotik nun in der Stadt der romanischen Meisterbauten zur alleinigen Herrschaft kommt. Als erster Architekt und genialer Schöpfer des Planes gilt ein Meister Gerhard von Rile, der als Magister Gerhardus, lapicida und rector fabricae uns in den Urkunden begegnet, während man lange Zeit die Ehre des Entwurfes dem Albertus Magnus zugewiesen hatte. Im Mutterlande der Gotik, in Amiens hatte jener sich vermutlich in der neuen Kunst geschult und die dortige Kathedrale, die nicht lange vorher begonnen war, zum Vorbild zu seinem Kölner Werk gewählt. Den Bau begann man mit dem Chore und ließ den alten Dom bestehen, in dem der Gottesdienst noch in ganzem Umfange aufrecht erhalten wurde. Mitten unter den kriegerischen Wirren, welche die Regierung der Bischöfe begleitete, hatte man das Riesenmonument begonnen, und nur langsam ging der Bau vonstatten. 1264 wird ein großer Aufruf erlassen, eine Art Hirtenbrief, und Magister Gerhard, provisor fabricae, wurde mit einem Rundschreiben an die Kirchenvorstände der Kölnischen Provinz gesandt, damit er diese von allem, was die Domangelegenheit betrifft, außerdem noch mündlich unterrichte. Der Aufruf scheint anregend auf die Bautätigkeit gewirkt zu haben. Aber erst 1274 ist ein lebhafterer Betrieb ersichtlich und man schließt einen Vertrag mit dem Burggrafen von Drachenfels, der die Steinbrüche besaß, zur Anstellung von sechs Arbeitern. So konnte fünf Jahre später in einem neuen Aufrufe Erzbischof Sifried verkünden, dass die Kathedrale „in decore magnifico et decenti" emporsteige.

Dem Meister Gerhard, der wohl im wesentlichen den Unterbau des Kapellenkranzes vollenden konnte und um 1295 starb, folgte wahrscheinlich sein Sohn Arnold, der geistreiche Schöpfer des Strebesystems, und diesem hinwiederum Meister Johannes, dem der wunderbare Oberbau in seinem überraschenden Reichtum zu danken ist. Unter ihm ward im Jahre 1322 das Chor vollendet, und man schloss es nach Westen mit einer provisorischen Wand ab, um es so dem Gottesdienste übergeben zu können. Am 27. September 1322 übertrug Erzbischof Heinrich von Virneburg feierlichst die Reliquien der hl. drei Könige in das neue Gotteshaus und weihte es ein, wohl in Gegenwart des gesamten Klerus, der zu einem Konzil nach Köln berufen war.

Aber allmählich fing der riesige Baueifer an, nicht zuletzt durch innere städtische Zwistigkeiten, wieder zu erkalten. Die Geldspenden flössen nicht mehr so reichlich, für deren Beschaffung namentlich eine Art Dombauverein, die St. Petersbruderschaft nun Sorge trug. Immer langsamer ging die Weiterführung des gewaltigen Werkes vonstatten und beschränkte sich zunächst auf das Querschiff.

Auch eine gewisse Planlosigkeit scheint schon damals bei der Bauführung geherrscht zu haben, die sich vom unvollendeten Querschiff zur Errichtung der Westtürme wandte. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts entwarf die Pläne zu den gewaltigen Kolossen vielleicht der 1368 verstorbene Meister Michael. Der Südturm, der zuerst in Angriff genommen ward, war 1437 soweit vollendet, dass man die Glocken in ihm unterbringen konnte. Mit einigen Unterbrechungen wurde der Bau in immer langsamerem Tempo fortgeführt bis etwa zum Jahre 1560. Das Langhaus war erst wenig vollendet, und nur das nördliche Seitenschiff in seinen vier östlichen Jochen 1509 zum Abschluss gekommen. Der Nordturm war erst bis zur Seitenschiffhöhe, der Südturm nur bis zum vierten Geschoss emporgeführt, als der große Stillstand eintrat. Fast drei Jahrhunderte lang blieb nun das Riesenmonument als Torso liegen. In den verödeten Bauhütten ruhten Meißel und Hammer. Epheu spinnt sich um Krabben und Fialen, und zwischen den mächtigen Streben suchen die Menschen für ihre Wohnungen behaglichen Schutz. Der gewaltige Krahn aber, womit man die letzten schweren Quader emporgewunden, reckte vom südlichen Turmstumpf aus seinen Arm zum Himmel empor, und als ein wehmütiges Wahrzeichen von Kölns dahinsterbendem Glänze fügt er seine starren Linien der türmereichen Silhouette ein. Unbeweglich sieht er all die Missgeschicke, die der ehrwürdige Bau im Laufe der Zeiten auf sich nehmen muss, und ist endlich gar Zeuge, wie zur Revolutionszeit die Heere der Franzosen 1796 die stolze Bischofskirche zu einem Heumagazin und Arrestlokal erniedrigen. Aber damit war die Entwürdigung zu ihrem Höhepunkt und Ende geführt. Unter dem Einfluss der Romantik, angefeuert durch die begeisterten Worte eines Georg Forster, Friedrich Schlegel und namentlich Joseph Görres war der Plan zur Vollendung des Riesenwerkes lebendig geworden. Dass dieser wirklich zustande kam, war nicht zuletzt der freudigen Anteilnahme König Friedrich Wilhelms IV. und des Bayernkönigs Ludwig I. zu danken, der des Kölner Domes Ausbau als eine „Ehrensache für Deutschland" erklärte. Unvergänglich leuchtet daneben in den Domannalen der Name August Reichenspergers. Durch einen glücklichen Zufall hatte man sogar die Originalpläne zur Westfassade wiedergefunden, wobei vor allem das Schicksal des Baurisses zum Nordturm fast wie ein Roman anmutet. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts' war er mit den anderen Plänen im Domarchiv bewahrt worden und in den Revolutionswirren in das Benediktinerkloster Amorbach gelangt. Nach dessen Säkularisation scheint er in den Besitz einer Familie gekommen, welche die langgestreckte Pergamentrolle zum Trocknen von Bohnen verwandte und schließlich die abgenutzte Eselshaut möglichst praktisch verwertete als Schutzhülle um den Reisekoffer ihres Sohnes, der das Gymnasium in Darmstadt besuchte. Nach dessen Ankunft dort, im Gasthof zur Traube, ward die Umhüllung auf den Speicher geworfen. Hier fand sie im Jahre 1814 ein Zimmermeister, der sie einem Maler gab, der hinwiederum den Plan dem Oberbaurat Moller übergab. Der erkannte erst den Fund und schenkte ihn dem Könige Friedrich Wilhelm III., der ihn an das Domkapitel gelangen ließ. Heute hängen die Pläne in der Maternus- und Johanneskapelle als kunsthistorisch unschätzbare Dokumente.

002. Ansicht des Domes vor dem Ausbau zu Anfang des 19. Jahrhunderts.

Am 4. September 1842 konnte feierlich der erste neue Stein durch Zwirner auf die Ruine gelegt werden, und am 14. August 1880 wurde der südliche Turm mit der Kreuzblume als dem letzten Stück der Kathedrale bekrönt. 600 Jahre also hat die Bautätigkeit gewährt, und es scheint fast, als sollte sie noch immer nicht beendet sein, denn auch heute ruhen hier Meißel und Hammer nicht.

Aber trotz der durch Jahrhunderte sich ziehenden Bauzeit ist der Dom ein Werk fast wie aus einem Gusse. Es war die Großartigkeit des einmal geschaffenen Planes, die auch alle folgenden Generationen in ihren Bann zwang und ihn respektieren hieß, so dass sie ohne Änderung auf dem einmal Gebotenen weiter bauten. Ob der Plan in seiner heutigen Gestalt gleich von Gerhard von Rile geschaffen war, ist ungewiss. Wahrscheinlich hatte dieser in genauer Anlehnung an sein französisches Vorbild das Langhaus dreischiffig projektiert, bis dann vielleicht erst um die Mitte des 14. Jahrhunderts der großzügige Plan auftauchte, die fünfschiffige Choranlage auch auf das Langhaus auszudehnen, wobei die Anlage der Turmmassen mit maßgebend war. Dem Meister Michael, dem Schöpfer der reichen Westfassade, möchte die Forschung auch die Ehre der Änderung dieses Planes zuerteilen. Durch die fünffache Teilung des Langhauses erhält das Werk aber erst seine absolute Geschlossenheit und Einheit, dazu einen Wohlklang und eine Gesetzmäßigkeit des Ganzen, wie sie wohl nie wieder erreicht wurde, wobei in allen Teilen der goldene Schnitt seine Herrschaft führt. Diese strenge Unterordnung unter das Gesetz leitete auch den Aufbau und gibt den wuchtigen Massen eine harmonische, grandiose und ruhige Wirkung. Aber innerhalb des Ganzen wird man ein stetig anwachsendes Drängen zum Reichtum spüren, das am Chore seinen Anfang nimmt. Der Kranz der sieben Kapellen, die sich um das Polygon hier lagern, ist in seinem Detail noch schmucklos und ernst und in der herben, keuschen Sprache der jungen Gotik gehalten, wie sie das Vorbild in Amiens redet. Darüber steigt alsdann das wundervolle System der doppelt übereinandergeschlagenen Strebebogen auf, eine schier verwirrende, überquellende Fülle konstruktiver und dekorativer Glieder. Von unten im Reichtum sich steigernd, klingen die Massen immer luftiger und jubelnder aus, und doch ist jedem Teile mit strenger Notwendigkeit seine Aufgabe zugewiesen, wodurch das Ganze zu einem echten Werke scharf durchdachter, deutscher Gotik sich gestaltet, das schon Petrarca im Jahre 1333 das Lob des pulcherrimum quamvis inexpletum templum entlockt.

003. Ansicht des Domes von Osten.

Das gleiche und reiche Strebesystem ist auf das Langhaus ausgedehnt, doch, pflegt hier der Beschauer nicht so gerne zu verweilen, weil ihm weniger der Reiz der malerischen Massengruppierung geboten wird. Nicht wie beim Chore schichten sich die Stützen hintereinander, so dass sie geschlossen ein malerisches Ganze scheinen oder prachtvolle Durchblicke gewähren, sondern ruhig sind sie nebeneinander gereiht, wobei aber auch die Oberpartien überraschend schöne Bilder dem von der Seite sich Nahenden geben. Dazu musste hier der Künstler auf die reizvollen Tabernakel verzichten, mit denen er beim Chore die Nebenstützen krönen konnte. Was jenem außerdem einen erhöhten Reiz gegenüber dem Langhaus verleiht, ist nicht zuletzt die schöne Patina, mit der die Zeit das Ganze übersponnen hat, während hier bei der guten Erhaltung die allzugroße Korrektheit etwas ernüchternd sich aufdrängt. Aus Rücksicht auf die Witterung hat man die Nordseite, auch beim Chore, schlichter gehalten.

Nur bei den Türmen nimmt die Dekoration und die Lockerung der Masse schon gleich am Unterbau ihren Anfang und hat das Ganze wie in ein feingliederiges Stabwerk zerlegt. Noch ehe es die Einzelbetrachtung beginnen kann, wird das Auge fast gewaltsam nach oben geleitet, klettert in raschem Zuge an all den Wimpergen und Fialen hinauf zu der schwindelnden Höhe der Kreuzblumen, die 161 m über dem Boden das Ganze bekrönen. Keine Horizontale der Königsgalerie, wie an französischen Bauten, keine Fensterrose stellt sich diesem unbedingten Willen nach oben hindernd entgegen. Auf dem rechteckigen, fast quadratischen Unterbau, der in seiner fünffachen Fensterreihe klar der Anordnung des Inneren Ausdruck gibt, steigen die Turmspitzen empor. Ist das Erdgeschoß mit dem Schmuck der Wimperge und der Vereinigung von Portal und Fenster in einem Joch, mehr der dekorativen Belebung der Fläche eingeräumt, weil hier das Auge länger verweilt, so ist das Obergeschoss einfach und nur der Wirkung der Vertikalen vorbehalten, die in ihrer steten Wiederholung mit großer Eindringlichkeit das architektonische Wollen verkünden. Dann scheidet sich die Masse in zwei Kolosse, verdichtet sich immer mehr und wird doch stetig mit dem Aufwärts belebter und leichter. Von dem Figurenschmuck, der das Äußere in verschwenderischer Fülle umgibt, sind als einzige Arbeiten aus dem Mittelalter das Tympanon und die fünf inneren Figuren am Südportal der Westfassade erhalten. Die übrigen schuf im 19. Jahrhundert zum Teil Professor Fuchs, zum Teil Carl Mohr nach Zeichnungen L. Schwanthalers.

004. Aus dem Strebewerk des Domes.

Mag man dem Dome einzelne Schwächen entgegenhalten, bei der Westfassade die den Mittelschiffgiebel erdrückenden Turmmassen rügen, an den im Verhältnis zum Ganzen zu kleinen, als Einzelwesen aber überaus großen Portalen sich stoßen, die Gleichmäßigkeit des ornamentalen Schmuckes ermüdend finden, man wird der Kathedrale nicht den Ruhm des großartigsten Werkes der deutschen Gotik benehmen können. Denn nie wieder — um mit F. X. Kraus zu sprechen — hat ein Meister sich so selbstlos dem Gesetze der Harmonie zu fügen gewusst. Andere Bauten des Mittelalters mögen durch reizvolle Zufälligkeiten, die die Künstler als Ausfluss unbewussten Schaffens hineinzutragen liebten, unterhaltender sein, kein Werk ist von solch strenger, großartiger Notwendigkeit beherrscht, keines so konsequent und durchdacht bis in seine letzten Einzelheiten, keines bringt den Geist der deutschen Gotik so rein und abgeklärt zum Ausdruck. Freilich, seinen Hauptreiz hat man dem Bau genommen, dadurch, dass man ihn aus dem Häusermeere losgeschält, ihn auf einen freien Platz wie auf ein Präsentierbrett gestellt und dazu noch als prosaischen Nachbarn einen Zentralbahnhof ihm beigesellt hat. Ein gotischer Dom kann seine Wirkung nur erfüllen, wenn er aus der Häuserreihen drückender Enge zum Himmel emporstreben kann, beschützend und beherrschend über diese sich erhebt, und gleichsam zur Brücke zwischen Zeit und Ewigkeit sich macht. Zudem fehlt nun dem Beschauer jeglicher Maßstab für das Riesenwerk, denn Großes kann nur an Kleinem gemessen werden, und schon die wenigen Hütten an der Nordseite begrüßt man darum mit dankbarer Freude. Will man die Stimmung dieser Massen ganz verstehen, dann muss man in nächtlicher Stunde vor sie treten, wenn das Mondlicht die zahllosen Zacken und Spitzen umspielt und die Kreuzblumen sich den blassen, schleichenden Wolken vermählen, erst dann fühlt man ihren grandiosen

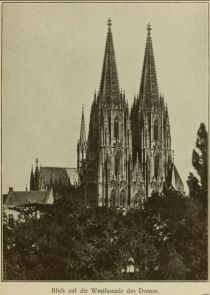

005. Blick auf die Westfassade des Domes.

Ewigkeitsrhythmus und ihre Stelle als Mittlerin zwischen Himmel und Erde.

Innen fast noch mehr wie außen hat der alles mit seinem Leben durchsetzende Geist der Gotik einen triumphierend glänzenden Ausdruck gefunden. Kaum hat man die Turmarkaden mit den gewaltigen Stützen durchschritten und sieht vor sich das weitgedehnte Mittelschiff, dann wird der Blick fast willenlos mit unwiderstehlicher Macht nach oben gezogen als Zeuge des tausendstimmigen Hymnus, der hier von der Erde aufsteigt. Wie eine lebendige Mauer reihen sich die mächtigen Träger hintereinander, und gerne folgt das Auge der beruhigenden Horizontale, zu der sich die Pfeilerfiguren zusammenschließen, um an ihrem Ende einen befreienden Ausklang der mächtigen Massen in der Lösung des Chores zu finden. Nirgends Ruhe, alles Leben ! Selbst der Raum als solcher ist nun ein anderer geworden. Nicht mehr wohltuend in sich geschlossen und durch klar wirkende Flächen begrenzt soll man ihn genießen, sondern ruhelos wird der Blick in die Tiefe und Breite gelenkt, von einer Stütze zur anderen. Nicht mehr in mystisch dunkelnden Apsiden verliert er sich träumend. Der scharfe Geist der Gotik will auch hier auf Klarheit nicht verzichten. Es ist die gleiche Kunst, die über die konstruktiven Elemente ihres Werkes uns restlos Aufschluss gibt, wenn sie jeden Teil ihrer dienstbesetzten reichen Stützen zu eigener Tätigkeit nutzbar macht. Nur der Verstand ist hier bestimmend gewesen, aber wie er seine Herrschaft führt und alles unter seinen Willen zwingt, das ist grandios. Alles ist mit Leben durchsetzt, und die breite Horizontale zwischen Fenster und Arkadenscheitel hat sich in ein elegantes Triforium gelöst, das, vorne mit einem Stabwerk schließend, zu seiner Leichtigkeit durch die gläserne Rückwand erst erhoben wurde. Und über ihm in dem buntfarbigen Teppich der großen Fenster ist das Leben alsdann in seinem flimmernden Reichtum zur höchsten Intensität gesteigert worden. Das ist der Hauptfehler der neuen Langhausfenster, dass sie dieser Lebenssteigerung nicht Rechnung trugen, sondern in ihrer breitflächigen Behandlung die bunten Glasgemälde wie eine geschlossene Wand wirken ließen, gerade da, wo die Fläche am unerträglichsten ist. Selbst bei den großen Fenstern der Nebenschiffe darf der Füllung des rüstenden Stabwerks nicht zu sehr der Charakter einer geschlossenen Fläche gegeben werden. Ein Vergleich der herrlichen alten Nordfenster mit jenen des südlichen Nebenschiffs wird bald erkennen lassen, dass das neunzehnte Jahrhundert nicht ganz in den Geist der Gotik eingedrungen ist.

006. Innenansicht des Domes vom nördlichen Querschiff aus.

007. Dom-Inneres. Chorpartie.

Im Innern merkt man doch, dass verschiedene Zeiten an dem Werke tätig waren. Das Chor wirkt im allgemeinen ruhiger und vornehmer als das Langhaus, das schon eine kaum merkliche Neigung zum Breiten bekundet und in den Krabben, die die Bogen der Arkaden begleiten, seine Freude am größeren Reichtum zeigt. Auffällig ist dann vor allem in den nördlichen Nebenschiffen, wie sich hier in den drei westlichen Jochen die Profile im Scheitel der Bogen durchschneiden, ein typisches Motiv der Spätgotik, das sonst im Dome nicht mehr zu finden ist. Am deutlichsten wird aber der stilistische Unterschied in den Profilen offenbar. Bei den Sockeln haben diese im Chore eine andere Form wie am Langhaus, wo sie ebenfalls breiter und in dem Überquellen des Wulstes weichlicher sind. Charakteristisch für die Spätgotik ist sodann, wie im Westbau, an den Turmarkaden, das Profil der Rippen durchgeführt ist bis zum Sockel und auf diesen ausgedehnt ward, was man auch außen am Westbau beobachten kann. Das ist nicht mehr das organische Empfinden der Frühzeit. Dem entspricht es nun auch, wenn hier auf die Kapitelle, die sonst den tektonisch wichtigen Punkt dem Auge sichtbar machen, verzichtet ist. Aber das im Großen einheitliche Bild haben diese stilistischen Ungleichheiten nicht zu zerstören vermocht. Der Schmuck des Innern hat naturgemäß bei den zahlreichen Missgeschicken des Domes argen Schaden genommen. Vieles wurde entfernt, das bei der barocken Umgestaltung des Domes im 18. Jahrhundert dem neuen Zeitgeschmack nicht mehr benagte, darunter auch als Glanzstück das prachtvolle spätgotische Sakramentshaus, von dem sich ein Teil vermutlich ins Wallraf-Richartz-Museum gerettet hat. Weiteres ist sodann wohl im Winter 1797 dem Vandalismus zum Opfer gefallen, als die hier eingesperrten Soldaten das Mobiliar zertrümmerten, um damit ihre Lagerfeuer zu heizen. Aber auch das 19. Jahrhundert ist nicht schuldlos geblieben, und es mutet sonderbar an, wenn man in der Zeitung noch 1843 die Ankündigung liest, dass „verschiedene, durch den Ausbau des Domes entbehrlich gewordene Altaraufsätze, Bildsäulen, Gemälde und andere Kirchengeräte öffentlich gegen gleich bare Zahlung versteigert werden". Gleichwohl hat die noch erhaltene Ausstattung ihren Ruf ebenso mit Recht verdient wie das Wunderwerk des Architekten. Vor allem im Chore mit seinem Kapellenkranze und den Nebenräumen sieht man eine ungewöhnliche Fülle von Werken, sieht bald ein Gemälde, das sich dunkel von der steinernen Folie löst oder eine Plastik im Schatten eines Pfeilers, bald ein Grabmal, dann stattliche Lichtträger oder dergleichen. Dies alles bis zum letzten Stück, bis ins Detail und nach Verdienst zu würdigen, möchte ein Sonderbändchen füllen, und darum sollen nur die wichtigsten Werke als Zeugen des Reichtums hier uns leiten. Dass in den

einzelnen Zweigen geschlossene Entwicklungsreihen gegeben werden können, steigert noch um vieles ihren individuellen Wert. Die prachtvolle, große Folge der Glasgemälde nimmt ihren Ausgang bei den Fenstern der Chorkapellen, die noch zum Teil auf der Übergangsstufe zwischen Romanismus und Gotik stehen. Das älteste, in der Dreikönigenkapelle, in der Hauptachse der Kirche, gehört noch dem Ende des 13. Jahrhunderts an und hat die romanische Behandlung eines Fensters gleich einem Teppich beibehalten. In frischer Farbigkeit mit reichlicher Verwendung von Gold komponiert, hat es in kreuzförmigen Rahmen korrespondierende Szenen des Alten und Neuen Testamentes gegenübergestellt. Es ist eine Art biblia pauperum, die uns ein zweites Mal, ebenfalls noch dem ausgehenden Romanismus angehörend, in der Stephanuskapelle begegnet. Auch dieses Fenster, das angeblich aus der niedergelegten Dominikanerkirche stammt, ist, wie das vorige, stark restauriert. Vollständig schon kommt der gotische Geist zum Ausdruck in dem Fenster der Johanniskapelle, das nach den angebrachten Wappen eine Stiftung der mächtigen Familie Overstolz ist und in konzentrischen Bogen männliche und weibliche Heilige vereint, bekrönt von dem Heiland und seiner hl. Mutter, wie ein Allerheiligenbild. In der großen Architektur wirkt das Fenster etwas zu kleinlich, dazu zu schwer in der Farbe, was aber wohl die Patina bedingte, die, zum Teil zum Schwarz verdichtet, sich hinter die Scheiben legte. Erst allmählich verliert die Glasmalerei den schweren Charakter, der sogar in den beiden anderen Fenstern dieser Kapelle nachklingt, obwohl hier schon die Gotik mit ihren Tabernakeln und ihrem architektonischen System, dem ein größerer Figurenmaßstab entspricht, ausschließlich zu Worte gekommen ist. Es scheint, als hätten die Künstler noch eine gewisse Scheu gehabt vor großen durchgeführten Linien. Wie die Blütezeit des Stiles die Fenster füllt, zeigt die schöne Serie, die sich durch die anderen Kapellen zieht. Diese großen, schlanken Gestalten kennen keine Beengung mehr, frei wie das architektonische System, kommen sie nun zur Entfaltung. Man empfindet dies vor allem, wenn man, wie in der Stephanuskapelle, die beiden Stilarten in markanten Werken nebeneinander sieht. Die übrigen wirken zum Teil unruhig, vor allem, wenn infolge der Restaurierung die patinierten oder alten Stücke mit den neuen kontrastieren. Das Glänzendste schuf die Hochgotik wohl in der großartigen Bilderreihe, die über den Langseiten des Chores sich hinzieht, mit den statuarischen, großzügigen Einzelgestalten der Könige Judas und der Anbetung der Könige. Dem 14. Jahrhundert gehört auch noch die untere Hälfte des äußeren Fensters im nördlichen Querschiff an, das ehemals die Abschlussmauer des Chores schmückte und große Heiligengestalten unter schöner Architektur vereint. Der obere Teil, aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, zeigt den Gnadenstuhl nebst einem Kaiser, Donatoren und Heiligen. In das Ende der Gotik führen sodann die hervorragenden Glasgemälde des nördlichen Seitenschiffs. 1509 konnten die Gewölbe der vier östlichen Joche geschlossen werden, und kurz vorher fällt die Stiftung der Fenster, zu denen der sogenannte Meister der heiligen Sippe wohl größtenteils die Entwürfe geliefert hatte. Die Glastafeln, von denen die mittlere die Stadt Köln schenkte, bergen in ihrem oberen Teile Bilder aus der Leidensgeschichte, Szenen aus dem Leben des hl. Petrus, die Anbetung der Hirten und der hl. drei Könige sowie die Krönung Mariens. Darunter ziehen sich fast durchweg prächtige Einzelgestalten männlicher und weiblicher Heiligen nebst den Stiftern und leuchtenden Wappen hin. An Bildklarheit mögen diese schimmernden Farbensymphonien mit ihrer barocken Gotik und ihrer aufkeimenden Renaissance anderen Werken nachstehen, in der Glut und Harmonie des Kolorits gehören sie zum Besten, was dieser Kunstzweig je hervorgebracht. Von den in der Westwand des anstoßenden nördlichen Querschiffarmes eingelassenen Glasgemälden stammen die des Halbfensters aus ehemaligen, niedergelegten Kirchen. In den Farben stumpfer gehalten, gehören sie ebenfalls dem 16. Jahrhundert an und geben Szenen aus dem Leben Jesu nebst Heiligen. Wertvolle alte Glasmalereien bergen sodann noch die Sakristei, der Archiv- und Kapitelsaal, die ebenfalls aus niedergelegten Kölner Kirchen stammen. Die ältesten von ihnen, die des Kapitelsaales, gehören noch dem 14. Jahrhundert an und geben große Einzelgestalten, begleitet von seitlichen, buntfarbigen Teppichmustern. Von den Bildern der Sakristei schildern die westlichen des 15. Jahrhunderts das Leben Jesu. Herb in der Zeichnung, sind sie eigenartig blass getönt, und nur hier und da steigt das Kolorit zu tieferer Glut herab. Beim Nebenfenster mit Szenen aus dem Leben des hl. Bernhard, dem 16. Jahrhundert angehörend, ist fast ausschließlich Weiß mit Gold verwendet, von dem sich nur gelegentlich ein kräftigerer Ton abhebt. Die spätgotischen Fenster des Archivraumes, wiederum mit einer Lebensgeschichte Jesu, erscheinen eigentümlich flach, haben nichts mehr von der Kraft der Frühzeit, und dem entspricht es, wenn ebenfalls hier nun keine tiefen Farben mehr zu finden sind. Als von den Fremden gern bewunderte Werke des 19. Jahrhunderts beschließen die Serie die großen Fenster des südlichen Nebenschiffs, ein Geschenk des Bayernkönigs Ludwig I.

Zu einer geschlossenen Entwicklungslinie vereint sich auch der reiche Bestand an plastischen Werken, vor allem der gotischen Zeit, deren Verlauf sie glänzend illustrieren. Mit zwei Werken kommt vorher jedoch der Romanismus noch zu, Wort, in dem Kruzifixus des Kreuzaltares und dem Sitzbild der Madonna in der Dreikönigenkapelle. Jener, der Überlieferung nach aus dem alten Dome stammend, gehört der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts an und ist noch ganz mit dem großen Empfinden der romanischen Zeit getränkt. Seine hoheitsvolle, majestätische Würde hat er sich gewahrt, ohne sein Leiden zu verbergen, das in dem wirklich hängenden Körper und dem prachtvollen Kopfe zum Ausdruck kommt. Die barocke Umrahmung mit den schweren Säulen tritt seiner Wirkung hindernd entgegen. Das Sitzbild der thronenden Madonna in der Dreikönigenkapelle ist in der hoheitsvollen Auffassung der Königin ebenfalls vom strengen Geist der Frühzeit beseelt, der hier aber schon in einer milderen, menschlicheren Auffassung sich zu lösen beginnt. Die Gotik setzt verhältnismäßig spät mit ihren plastischen Schöpfungen ein, denn die große Bauaufgabe hatte zu sehr das Interesse beansprucht. Das erste große Werk des neuen Stiles ist die Folge der Apostel, die mit dem Erlöser und der Madonna die Pfeiler des Hochchores schmücken, glänzend in die Architektur hineinkomponiert und dem aufwärtsstrebenden Auge für einen Moment einen willkommenen Ruhepunkt bietend. Die zierliche, fast gezierte Grazie, die schwungvolle große Kurve, die die Körper dieser Gestalten durchzieht, um eine Antwort im Gegensinne zu finden in den überaus anmutigen musizierenden Engeln, die die Baldachine bekrönen, das Zurückdrängen, fast Verschwinden des Körpers unter dem reichen, prachtvoll behandelten Gewände — denn die Figuren entstanden im Zeitalter der Mystik, die ein Verneinen des Körpers verlangte — , all dies sind die Zeichen der frühen Gotik, die Köln hier von dem damals für den Westen in der Plastik tonangebenden Frankreich übernommen hat. Die übrigen Skulpturen an den Lang- und Querhauspfeilern, die im 19. Jahrhundert Mohr, Fuchs und Werres schufen, haben diese Chorfiguren nicht an Eleganz und echtem Leben zu erreichen vermocht.

Fast gleichzeitig mit jenen, im dritten bis vierten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts, mag auch das prachtvolle Chorgestühl entstanden sein, die bedeutendste Arbeit, die die gesamte frühgotische Holzplastik zu verzeichnen hat. Die großen Wangenstücke, von Voluten bekrönt, die, mit Blattwerk übersät, dekorative Gestalten in ihrer Rundung aufnehmen, zeigen Vierpässe, in die der Künstler mit feinem Geschick seine Szenen komponierte. Je eine gottwohlgefällige, geistliche und weltliche Handlung hat er hierbei gegenübergestellt. Ikonographisch besonders interessant ist die Darstellung der sogenannten Judensau, eine Satire auf die vielfach verhassten Juden, die hier sogar an einem Schweine saugend gebildet sind. Das Köstlichste schuf der Künstler aber in den Knäufen der Armlehnen, den Miserikordien und den unteren Vierpassfüllungen, bei denen er das ganze Heer der zahllos missgestaltigen Wesen, das die phantastische junge Gotik heraufbeschworen, losgelassen hat und in wildem Übermutsich tummeln lässt.

008. Figuren vom Grabmal Engelberts III. im Dom.

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts macht sich sodann ein neues Stilempfinden in der Kölner Plastik geltend, das zuerst deutlich in den Marmorfiguren auftritt, die die Mensa des Hochaltares umziehen. Vom Erzbischof Wilhelm von Gennep um 1350 gestiftet, mussten sie im Jahre 1770 der barocken Aufmachung des Hochaltares an der Rückwand und den Seiten weichen und sind infolgedessen nur an der Vorderwand im Original erhalten geblieben, während die übrigen größtenteils ins Wallraf-Riehartz-Museum und die Sammlung Schnütgen gelangten. Die ehemals schlanken und biegsamen Gestalten sind nun breit und bürgerlich geworden, ein großer Kopf sitzt ohne Hals fast auf untersetztem Körper. Aber es steckt weit mehr Lebenswahrheit in diesen Figuren und der Geist, der hier zum Durchbruch kommt, hat die Kunst wieder der Natur näher geführt. Und dieser frische lebendige Stil findet sodann seine Fortsetzung in den Figuren an den Grabmälern der Kölner Erzbischöfe. Bei stets wiederholtem Typus zeigen sie alle den Toten auf dem Sarkophage liegend. Den Reigen eröffnet hier das Mal des Dombegründers, des Erzbischofs Konrad von Hochstaden, dessen in Erz gegossene Figur deutlich die Spuren der rohen Beschädigung vom Jahre 1803 bewahrt, die auch die Inschrift am Rande der Platte uns kündet. Dieser Zerstörungswut sind auch die Figuren, die die Tumba umzogen, geopfert worden, und nur auf einer Seite hat sie der Bildhauer Mohr im 19. Jahrhundert wiederhergestellt. Um so besser ist das zweite Grabmal, auf der Nordseite des Chorumgangs, erhalten, das des Erzbischofs Engelbert III. von der Mark, das sich dieser Kirchenfürst schon vor seinem 1368 erfolgten Tode hatte anfertigen lassen. Köstliche kleine Gestalten haben in den Arkaden Posto gefasst, um ihrer Trauer lebhaften Ausdruck zu geben, Typen aus dem Leben gegriffen und echte Vertreter des damals jung erstarkten Bürgertums. Der Konventionalismus ist hier zugunsten einer unbedingten Wahrheitsliebe aufgegeben, die sich aber durch großzügige und vereinfachte Behandlung vor plattem Naturalismus bewahrte. In das Ende des 14. Jahrhunderts sind dann wohl die fünf alten Figuren zu datieren, die die Leibung des Petrusportales füllen, des südlichen Eingangs der Westfront, mit dem zugehörigen Tympanon das einzige, was von äußerem plastischen Schmuck zur Ausführung kam. Sie sind schon weicher in der Auffassung und nicht mehr so kraftvoll wie die Statuen vom Grabmal Engelberts. Wegen des ungünstigen Standortes pflegt das Beste dieses Portales meist den Blick weniger zu fesseln, die Figuren der oberen Bogenleibung. Es sind prachtvolle Gestalten, aristokratisch, mit feinen, ausdruckreichen Köpfen und voll echten inneren Lebens. Neben anmutigen Frauengestalten erscheinen charaktervolle Männer und weiter liebliche Engel, die Musik in hohes Entzücken bringt. Die reiche Beseelung, die schwungvolle Gewandung, die in großartigem Rhythmus, breit und massig, in schönfließenden Konturen die Gestalten umwallt, lässt diese Werke mit als das Beste erscheinen, was die gesamte gotische Plastik jener Zeit hervorgebracht. Gleich hoch steht der Schmuck, der die Tumba des 1414 verstorbenen Erzbischofs Friedrich von Saarwerden umzieht, Maria mit dem Engel der Verkündigung und Prophetenfiguren, die man wohl dem gleichen Meister zuerkennen möchte. Auch hier wieder Gestalten, monumental im Äußern und ihrem hoheitsvollen inneren Leben. Auf der Südseite des Chorumgangs aufgestellt, ist das Grabmal leider mit einem engmaschigen Gitter umzogen, das die schöne Arbeit fast ganz dem Blick entzieht und die meisten Besucher des Domes achtlos an einem seiner besten Werke vorübergehen lässt.

009. Vom Grabmal Friedrichs von Saarwerden im Dom.

Die Spätgotik wird trefflich charakterisiert durch die Riesenstatue des hl. Christophorus, die im südlichen Querschiffarm vor einem Pfeiler den Eingang zum Chore flankiert. Der fast schelmisch dreinblickende Jesusknabe scheint dem Träger eine wirkliche Last zu sein, nach dem Reflex seines Antlitzes zu schließen. Aber mit besonderer Freude muss der Künstler diesen krausen Kopf gebildet haben, spricht doch aus ihm das gleiche Stilempfinden, das bei dem unruhig gefältelten Gewand den Meißel führte. Das barocke Element dringt durch als Zeuge, dass hier ein Stil seinem Ende entgegengeht. Die entsprechende große Figur der Gegenseite des nördlichen Querschiffs, eine hl. Ursula, die ihren weiten Mantel um ihre Begleiterinnen schlägt, ist etwas älter und weniger gut, hat jedoch in der gefälligen Tracht der Jungfrauen einen eigenen Reiz. Den besten Begriff der absterbenden Gotik geben aber die beiden Schnitzaltäre, von denen der eine, in der Engelbertuskapelle, als typisch flandrisches Werk aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts in üblicher Art mit Meißel und Pinsel die Passion des Herrn erzählt. Bei lebendiger Schilderung und hoch entwickeltem technischen Können strebt der Künstler fast einseitig nach Bewegung und dramatischem Vortrag. Einen ausgedehnten Export hatte damals Flandern mit seinen Zentren Brüssel und Antwerpen in solchen Altären, und bis nach Schweden führte es die Erzeugnisse seiner Werkstätten aus. Wohin dann jenes künstlerische Wollen führt, zeigt der Altarschrein im südlichen Querschiffarm, wo die Bewegung des Ganzen zur Unklarheit gesteigert wird und es schier unmöglich ist, aus dem Mittelfelde mit der Kreuzigung eine Einzelfigur aus dem Gewirre zu lösen. Auch die Renaissance ist in zwei wertvollen plastischen Arbeiten aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts vertreten, den Grabmälern der Erzbischöfe von Schauenburg in der Engelbertus- und Stephanuskapelle. Im Gegensatz zu den Sarkophagbauten der älteren Generation ist hier das Wandgrabmal zur Geltung gekommen mit pompösem Aufbau. Ebenso hat der Tote eine Änderung erfahren, indem er, statt friedlich schlafend, nun aufgewacht oder von unruhigen Träumen geplagt erscheint. Immer mehr wird nun das wirkliche Leben in die Grabmalskunst hereingezogen. Auf dem Sarkophage des heiligen Engelbert im nördlichen Chorumgang ruht dieser mit aufgestütztem Arm, sinnend, oder als schaue er eine Vision. Die letzte Stufe der Entwicklung gibt dann das Grabmal in der Michaelskapelle, wo der Tote in voller Paraderüstung erscheint, selbstbewusst, als sei der Tod machtlos an ihm vorübergegangen. Welch’ ein Wandel des Sinns, wenn man in der gleichen Kapelle das stille Grabmal des 15. Jahrhunderts, des Erzbischofs Walram von Jülich sieht, wo der Tote ruhig da liegt und anbetend die Hände vor seinem Schöpfer faltet!

Neben diesen Reichtum an plastischen Werken tritt eine Fülle von Wand- und Tafelbildern. Interessant sind dabei vor allem die Wandgemälde des 14. und 15. Jahrhunderts in den Kapellen, die, meist über den Altartischen angebracht, die Altartafel ersetzen und so eine bessere Ausnutzung des ohnehin beengten Raumes ermöglichten. Die große Freskenserie leitet als Hauptwerk der umfangreiche Zyklus ein, der beiderseits auf den Innenseiten der Chorschranken sich hinzieht, aber stets durch die in der Mitte des vorigen Jahrhunderts entstandenen Gobelins verdeckt wird. Die Bilder geben auf der Nordseite unter reichen Arkaden Szenen aus dem Leben der Apostelfürsten Petrus und Paulus sowie des Papstes Silvester, auf der Südseite aus dem Marienleben in Verbindung mit der Geschichte der hl. drei Könige. Nach unten schließt sie ein fortlaufender Fries mit Kölner Bischofsund Fürstengestalten ab. Die Fresken, die wohl noch vor der Mitte des 14. Jahrhunderts entstanden sind, zählen zu den besten Schöpfungen der Altkölner Monumentalmalerei, wobei sich zwei Meister scheiden lassen und dem der Südseite unbedingt der Vorzug zu geben ist. Am köstlichsten sind wohl die Drolerieen, die teppichartig den Hintergrund füllen, wobei mit unerschöpflicher Erfindungskraft die anmutigsten und ergötzlichsten Gebilde dem großen, durchgehenden Rankenwerke eingepasst sind. Dazu treten geistreiche Initialen, die in geschickter Weise die den Bildern beigefügten Legenden einleiten.

Es folgt sodann als ein Hauptwerk der frühgotischen Tafelmalerei der große mehrflügelige Altarschrein, der die oben geschilderte Mensa des Bischofs Wilhelm von Gennep krönte, nach seinem ursprünglichen Standorte, dem Klarissenkloster, der Klarenaltar genannt. Mit innerem und äußerem Flügelpaar versehen, zeigt er in geschlossenem Zustande in der Mitte eine Kreuzigungsgruppe und zu Seiten männliche und weibliche Heilige. Werden nur die Außenflügel geöffnet, so erscheinen 24 Szenen aus dem Leben Jesu, die sich oben und unten in gleicher Zahl auf die Kindheit und Passion verteilen. Die Tabernakeltüre trägt eine Darstellung der Messe, des hl. Bischof Martinus und darüber in der Nische ein Standbild des Salvators, das uns auf die Haupttafel vorbereitet. Öffnet man nämlich die Innenflügel, so werden oben Apostelstatuetten sichtbar, nur noch zum Teil alt und unten moderne Reliefs, die an Stelle der ehemaligen Reliquienbüsten getreten sind.

Die Bilder des Altares haben in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit besonders auf sich gezogen durch die Entdeckung ihrer starken und wiederholten Übermalung. Man hatte sie bislang als Wendepunkt in der Geschichte der Kölner Malerei betrachtet, der an die Stelle des alten Linearstiles eine weiche malerische Auffassung setzt und diese neue Kunst mit dem um 1380 in Köln tätigen und hochgerühmten Meister Wilhelm in Verbindung gebracht. Die Befreiung von der Übermalung ergab aber, dass sich die ursprünglichen Werke stilistisch ganz an die Malereien der Chorschranken anschließen. Wann diese Übermalungen entstanden sind, darüber herrscht vorläufig bei den Gelehrten noch Uneinigkeit. Aber wenn jene auch als spätere Arbeiten sich zu erkennen geben, so wird man ihnen doch nicht, wie es im Übereifer der Entdeckerfreude geschah, ihren teilweise hohen künstlerischen Wert, die Anmut der Erzählung und den Liebreiz der Einzelgestalten absprechen dürfen.

Die Entwicklung geht dann weiter zum Höhepunkt der altkölnischen Malerei, zum sogenannten Dombilde des Meisters Stephan Lochner. Für die im Jahre 1426 geweihte Rathauskapelle gemalt, wo es Albrecht Dürer sah, ward es nach deren Aufhebung, 1810, in den Dom gebracht, wo es nun in der Michaelskapelle dem Besucher entgegen strahlt. Ein Triptychon, zeigt es auf der Außenseite eine Verkündigung, bei geöffnetem Schreine die Anbetung der Könige, an der auch die Schutzheiligen der Stadt auf den Flügeln teilnehmen. Von links naht an der Spitze ihres Zuges, in dem auch Papst Zyriakus und Bischof Pantalus sichtbar werden, neben ihrem Bräutigam, dem Prinzen Ätherius, die heilige, holdselige Ursula, zierlich das Zeichen ihrer Marter, den Pfeil, präsentierend. Und hinter ihr die Begleiterinnen, „ritterlich und jungfräulich, kühn und bescheiden, fromm alle miteinander", wie Goethe sie nennt. Von der Gegenseite kommt mit seiner Ritterschar der hl. Gereon herbei, eine kraftvolle und schöne Jünglingsgestalt. Es ist ein großer Festzug, der sich zur Madonna hinbewegt, in prunkvolle Gewänder gehüllt, in leuchtendem Farbenschmelz auf golden schimmerndem Grunde, das Ganze wie ein in himmlische Sphären gerücktes Bild aus dem reichen Köln jener Tage. Aus Meersburg am Bodensee stammend, hatte der Meister in die rheinische Hauptstadt von droben her seinen frischen Realismus gebracht, der anfangs fast ungestüm sich auslebend, hier mit der besänftigenden Milde der alten Kölner Kunst zur Schöpfung dieses wundersamen lieblichen Werkes sich verschmolzen hat. Von dem Festgepränge des geöffneten Schreines führt uns der Künstler dann auf den Außenseiten in die Stille des Gemachs, wo die Jungfrau in anmutvoller Hoheit und mädchenhaft lieblicher Befangenheit des Engels Botschaft entgegennimmt. Aus dieser vornehmen, idealen Welt geht es dann mit raschem Schritte weiter in die reine Wirklichkeit. Neben dem Übergangswerk im südlichen Querschiff, dem großen Triptychon aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, seien nur zwei Bilder aus der Reihe der übrigen genannt, der Kölner Flügelaltar vom Jahre 1548 in der Johanneskapelle und als letztes Bild, das dem Dome eingefügt ward, das große Gemälde der Himmelfahrt Mariens von Overbeck, das den Sakramentsaltar in der ersten Kapelle der Südseite schmückt.

010. St. Ursula, Madonna und St. Gereon aus dem Dombild.

Dass bei den mannigfachen Schicksalen, die die Kathedrale im Laufe der Jahrhunderte über sich ergehen lassen musste, ihr Schatz nicht ungeschädigt blieb, ist zu erwarten. Die Inventare früherer Zeiten bestätigen uns, wie reich er ehedem gewesen ist. Ein großer Teil ging der Kirche noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts verloren und von den Stücken, die im Jahre 1794 vor dem Nahen der Truppen der französischen Republik über den Rhein geflüchtet wurden, ist nur ein Teil wieder zurückgekehrt. Doch darf auch so noch die Kölner Kathedrale ihres Schatzes mit Recht sich rühmen. An Ruhm und Wert nimmt dabei den ersten Rang der kostbare Schrein ein, der die Reliquien der drei Könige umschließt. Im Aufbau zeigt er eine dreischiffige, romanische Basilika mit überhöhtem Mittelschiff, wodurch die horizontale Doppelteilung des Innern zum Ausdruck kommt. Denn neben den Reliquien der Könige birgt er auch jene der h.h. Märtyrer Felix und Nabor und des Gregor von Spoleto. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist er leider um ein ganzes Joch gekürzt worden, nachdem er zum leichteren Transporte auf der Flucht vor den Franzosen in einzelne Teile zerlegt worden war. Außerdem hat man ihn seiner alten Bedachung beraubt und an die Stelle der ehemaligen Medaillons und des anderen Schmuckes moderne Malereien und Glasplatten gesetzt. Aber auch so noch strahlt das Ganze in blendendem Glanz. Das Gold der Figuren und Gründe vereint sich mit dem glutdurchtränkten, farbenschillernden Edelgestein, dem sich antike Kameen vermischen, und dem zartlinigen Emailornament zu einem Akkorde von berauschender Pracht. Aber schon bald löst sich aus dieser verwirrenden Fülle das klare, struktive System: Arkaden auf schön emaillierten Säulchen, in runden oder Kleeblattbogen schließend, gliedern die Flächen und nehmen prachtvolle, getriebene Silberstatuetten auf. So erscheint an der vorderen Schmalseite im Untergeschoß Maria mit dem Jesusknaben, der sich von links die drei Könige nahen mit Otto IV., wie die Beischrift sagt. Die Nebenseite füllt die Taufe Jesu im Jordan und den Blendbogen des Obergeschosses mit begleitenden Engeln der thronende Salvator, außerordentlich hoheitsvoll. Auf der Rückseite ist unten Geißelung und Kreuzigung dargestellt. Wunderbar, fast ergreifend, ist hier der Ausdruck der Köpfe, der mit der Haltung und Wendung der Körper zusammengeht. Großartig ist der Christus der Geißelung, mit vollem Naturalismus sind seine Henker geschildert. Und welchen ungewöhnlichen Nachdruck hat der Künstler dem Kruzifixus zu geben gewusst, dadurch, dass er ihn aus der Fläche der übrigen fast heraushebt, als wolle er vom Kreuze sich lösen. Zwischen diesen beiden Szenen erscheint der Prophet Jeremias und im Zwickel Reinald von Dassel, der die Reliquien nach Köln brachte. Am Obergeschoß ist in majestätischer Haltung Christus noch einmal dargestellt mit den h.h. Nabor und Felix. Als plastisch bedeutendsten Schmuck des Ganzen umziehen die Längsseiten zu unterst die prachtvollen Sitzbilder der Propheten, zu denen sich Moses, Aaron, David und Salomon gesellen, während die oberen Arkaden die Bilder der Apostel aufnehmen. Hoheitsvolle, monumentale Gestalten erscheinen da in großartig drapierter Gewandung, die sich geschmeidig um die Glieder legt, mit Köpfen voll tiefen und echten Ausdrucks, ebenso individuell und mannigfach, wie die ganze Bewegung der Körper. Das geistige Schauen ist in diesen Männern mit vollendeter Meisterschaft festgehalten, und wie sie in den Raum gesetzt sind, scheint es fast, als wollten sie in der Erregung den Rahmen sprengen. Die ganze Hoheit und das tiefe innere Leben des romanischen Stiles ist in diese Figuren ausgegossen. Als ihr Schöpfer ist mit ziemlicher Sicherheit der berühmte Nikolaus von Verdun angesprochen worden, der die Emailtafel in Klosterneuburg und den Marienschrein in Tournay schuf. Der ganze Schrein aber ist um die Wende des 12. Jahrhunderts in der berühmten Benediktinerwerkstätte von St. Pantaleon entstanden, wo damals als bester Künstler der Meister Friedericus tätig war, mit dem man auch den schönen Emailschmuck und die hervorragenden Filigranarbeiten in Verbindung bringen möchte. Jedenfalls ist der Schrein die glänzendste Leistung dieser bedeutenden Zentrale und die weitaus hervorragendste Schöpfung der gesamten mittelalterlichen Goldschmiedekunst.

011. Einzelheit vom Dreikönigenschrein im Dom.

Als zweiten großen Reliquienschrein bewahrt der Schatz die Tumba des hl. Engelbert, die nach der Inschrift im Jahre 1633 der Kölner Goldschmied Konrad Duisbergh für die Gebeine des 1225 ermordeten Erzbischofs fertigte. Gegenüber der strengen Klarheit und der bei allem Glänze großen Kraft des vorigen Schreines vermag hier das üppige Barock wenig zu befriedigen. Die Tumba umziehen an den Längsseiten Nischen mit den Standbildern Kölner Bischöfe, dazwischen Reliefs mit Szenen aus dem Leben des hl. Engelbert, an den Schmalseiten Christus mit Petrus und Maternus sowie die Anbetung der Könige. Wie bei den großen Epitaphien der Spätzeit, ist auf dem Deckel freiplastisch der hl. Engelbert gebildet, halb erhoben, mit aufgestütztem linken Arm. Zwei Engel nahen sich ihm verehrend. Figuren der Evangelisten auf den Ecken und Reliefs, die die am Grabe des Heiligen geschehenen Wundertaten behandeln, bilden den übrigen Schmuck im Verein mit Putten und Ornament, das alle Flächen überwuchert.

Neben diese beiden Paradestücke tritt eine überraschende Fülle kleinerer Arbeiten, obwohl der Schatz gerade an ihnen vieles eingebüßt hat. Alle Epochen und Kunstzweige haben hervorragende Stücke beigesteuert, und nur einigen wenigen aus diesem fast verwirrenden Reichtum kann hier Raum gegeben werden. Das älteste unter ihnen ist ein romanisches Altarkreuz des 12. Jahrhunderts, hervorragend in der Verteilung des Schmuckes, in den Filigranen und Grubenschmelzen, den Gravuren und Treibarbeiten. Trotz des Reichtums ist es durchaus einheitlich und streng gehalten und vor allem die flache Behandlung des Christuskörpers passt sich dem Geiste des Ganzen an. Der Fuß ist aus Fragmenten des Dreikönigenschreines geschickt zusammengesetzt und lässt besonders die Schönheit der Emails in Ruhe genießen. Das Barock der Mittelgruppe verträgt sich hier gut mit dem romanischen Rahmen. Der romanischen Zeit, nach der Inschrift dem Jahre 1178, gehört auch der interessante Vorsängerstab an, der teils bei einem gotischen Vortragekreuz mit glänzenden Emails Verwendung fand, teils einen Vorsängerstab bekrönt, und dabei eine schöne Gruppe der Anbetung der Könige trägt, nach den Wappen eine Stiftung des Erzbischofs Wilhelm von Gennep. Der Bischofsstab mit der krabbenbesetzten Krümme, deren Kurve ein Engel schließt, darin die Madonna, von einem Bischof verehrt, erscheint und deren Ansatz ein schlankes Architektursystem umgibt, ist eine italienische Arbeit des 14. Jahrhunderts mit schimmerndem, transluziden Email. Das Reliquienkreuz mit den doppelten Querarmen und reliefgeschmückten Enden verdient ob seiner Form Beachtung, die den orientalischen Patriarchalkreuzen eigen ist und die in gleicher Weise bei dem kleinen romanischen Altärchen wiederkehrt, das eine Reliquie des hl. Kreuzes aufnimmt, gefasst in byzantinisches Goldfiligran. Darum verteilen sich vier Weihrauch spendende Engel, lebhaft bewegt in ihrer Gewandung, im Gegensatz zu den beiden statuarischen Gestalten der Flügel. Unter den zahlreichen Monstranzen ist die schönste die des 14. Jahrhunderts, klar disponiert mit der großen runden Scheibe und dem äußerst leichten und eleganten architektonischen Aufbau. Dem Material nach die wertvollste ist jene mit Edelsteinen überreich besetzte des 17. Jahrhunderts, die noch gotisierend in der Form und bei weniger schönen Proportionen eine Entschädigung in dem funkelnden Diamantenschmuck geben will, der sie zur materiell wertvollsten in ganz Europa erheben soll. Zahlreiche Reliquienbehälter schließen sich an, darunter der beachtenswerteste jener mit den Reliquien des hl. Hubert, der, in der Form der Monstranz sich nähernd, mit sauberem Relief im kleinen Giebelaufsatz geziert ist. Ein goldenes Kusstäfelchen des 16. Jahrhunderts, mit schönem emaillierten Kreuzigungsbilde und reichem Steinschmuck, und vor allem das mit geradezu verblüffender technischer Meisterschaft behandelte Zeremonienschwert der Kölner Kurfürsten aus dem 15. Jahrhundert heben sich als weitere wichtige Stücke aus der Fülle heraus, denen als technisch gute Leistungen sich die zehn Elfenbeintäfelchen mit den Passionsszenen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts anreihen. Unter den größeren plastischen Arbeiten fällt das vorzügliche Bronzeepitaph des 1516 verstorbenen Herzogs von Croy, des Fürstbischofs von Cambray, auf, das in einer Renaissancehalle eine Anbetungsgruppe der drei Könige zeigt mit dem Stifter. In der Behandlung der Figuren, in der spielerischen Auffassung der seitlichen Säulen kann das Werk seinen flämischen Ursprung nicht verleugnen. Mit zwei Leuchter tragenden Engeln des 15. Jahrhunderts und einer in gleichem Material getriebenen, und gleichzeitigen, sehr realistischen Reliquienbüste des hl. Gregor von Spoleto sei die Reihe der Edelmetallarbeiten beschlossen. Aber damit ist der Schatz noch lange nicht erschöpft, denn es folgen noch die vielen wertvollen Paramente, darunter die berühmte Clementmische Kapelle in schwerer Goldstickerei, die Kurfürst Clemens August im Jahre 1742 zur Krönung seines Bruders, Kaiser Karls VII., in Lyon bestellte, insgesamt 22 Teile. Es folgen ferner duftige Spitzen und dann die stattliche Serie der bedeutenden Codices des 11. — 15. Jahrhunderts, unter deren Miniaturen sich auch das Widmungsblatt mit der Ansicht des alten Domes findet. Aber nur einige der wertvollsten bewahrt die Schatzkammer, während die übrigen, etwa 218 aus dem 7.— 16. Jahrhundert den Stolz der berühmten Dombibliothek darstellen, die im zweiten Geschoß des Nordturmes ihr Heim gefunden hat. Ist man aber hinaufgestiegen in diese Turmgelasse, dann versäume man nicht einen Rundgang über die Galerien, um den genialen Geist des Architekten noch tiefer zu ergründen, um hier bei den höchst malerischen Durchblicken durch den Wald der Streben das Bild des Innern gleichsam im Ausklang wiederholt zu finden und so das Riesenmonument erst ganz und richtig zu bewerten.

Nur den alten Kirchen ist das vorliegende Büchlein gewidmet, und auch nur die alten Schöpfungen der Malerei und Plastik sowie des Kunstgewerbes sind darin gewürdigt. Möglichste Vollständigkeit ist hierin erstrebt, soweit die Qualität des Werkes seine Betrachtung verdient. Aus der Idee eines schlichten Führers erwachsen, hat es diesen Grundcharakter im wesentlichen gewahrt, wobei vor allem darauf Gewicht gelegt wurde, in den architektonischen Wert der Bauten kurz einzuführen und alles Ästhetisieren zugunsten einer rein sachlichen Darstellung vermieden wurde. Der Besucher soll angeleitet sein, alles zu sehen, soweit es von Wichtigkeit ist, und dann selbst zur Wertung übergehen, wobei oft nur kurze Worte ihm den Weg weisen wollen. Die Anordnung des Stoffes ist stets bei allen Kirchen die gleiche geblieben, indem sie nach einer kurzen Darlegung der Baugeschichte, wobei Streitfragen tunlichst umgangen sind, die Beschreibung des Äußern und Innern sowie der Ausstattung gibt und dabei auch die wichtigsten Stücke des Kirchenschatzes behandelt. Die Beschreibung nimmt ihren Ausgang vom Westbau, um über das Langhaus zum Chore hin fortzuschreiten, das ja fast regelmäßig nach Osten liegt. Zur bequemen Orientierung sei darauf hingewiesen, dass, wenn man außen das Chor zur Linken hat, man sich auf der Nordseite der Kirche befindet, und im anderen Falle, mit dem Chore zur Rechten, auf der Südseite. Im Innern hat man, wendet sich von Westen aus der Blick zum Chore hin, die südliche Seite zur Rechten, die nördliche zur Linken. Bei der Beschreibung der Ausstattungsstücke sind die größeren wie Altar, Chorgestühl und Kanzel den kleineren vorangestellt; innerhalb der einzelnen Materien war alsdann die historische Reihenfolge maßgebend, doch wurde zuweilen dieses Schema durchbrochen, zugunsten einer bequemeren Führung. Bei der Auswahl der Bilder sind nach Möglichkeit die allzu üblichen umgangen, um sie durch solche zu ersetzen, die eher dem Blicke zu entgehen pflegen, obgleich sie den landläufigen an malerischem und künstlerischem Reiz meist überlegen sind. Hier und da ist, wie eine Aufforderung zum Vergleiche, eine alte Ansicht eingestreut.

Außer dem Herrn Dr. Ewald, der mir vor allem zu der Baugeschichte von St. Aposteln und St. Kunibert wertvolles Material gab, sei hier besonders Herrn Dr. Karl Hoeber als dem Anreger und Förderer dieser Arbeit herzlichst gedankt.

Köln, Pfingsten 1911. Dr. Heribert Reiners.

001. Der alte Dom. (Aus einer Miniatur des 11. Jahrhunderts.)

DER DOM

Der romanische Stil, der einzige, der wirklich ganz aus deutschem Geist geboren, war zu Beginn des 13. Jahrhunderts in ein neues glänzendes Entwicklungsstadium eingetreten. In Frankreich, das in Paris den kulturellen Mittelpunkt der damaligen Welt besaß, erhoben sich dagegen schon längst die hochragenden Kathedralen in den eleganten und verstandesscharfen Formen der Gotik. Aber die deutschen Künstler wollten sich nicht trennen von der ihnen lieb gewordenen Ausdrucksweise, und nur einzelne Elemente des neuen Stiles übernahmen sie, um sie der Sprache ihrer Heimat zu vermischen. Da wird mit einem Schlage fast gewaltsam ihrer Kunst ein Ende gemacht. Im Jahre 1247 war noch die Kirche des hl. Kunibert zu Köln als romanischer Bau vollendet worden, 1248 legt man den Grundstein zum Dome. Seitdem mit diesem Riesenwerke sich die Gotik auf deutschem Boden Heimatrecht erwarb, hat sie den unbedingten Sieg auf der ganzen Linie zu verzeichnen.

Es war zum dritten Male schon, dass Köln den Grundstein legen sah zu einer Kathedrale. Den ersten Dom, so nimmt man an, hatte der hl. Bischof Maternus am Orte der Cäcilienkirche errichtet, wo nur noch ein Mauerrest heute an deren ehemalige Würde erinnert. Als um 800 sodann der Erzbischof Hildebold, Kaiser Karls Kanzler und Freund, den neuen Dom begründete, ward St. Cäcilien zur Stiftskirche umgewandelt und trat ihr Patronat der Schwesterkirche St. Peter ab. Dort, wo einige Jahrhunderte später die gotische Zeit den Riesenbau zu den Wolken türmte, begann auch Hildebold die neue Kathedrale, auf dem Gebiet der Königspfalz, das ihm sein kaiserlicher Freund zu diesem Zwecke als Geschenk geboten hatte. Von dieser zweiten Metropolitankirche, die erst unter dem Bischof Willibert vollendet und im Jahre 873 geweiht ward, ist uns wahrscheinlich auf einer Miniatur von der Wende des 10. Jahrhunderts ein freilich etwas verzeichnetes aber doch ziemlich klares Abbild überliefert worden. Darnach stellte die Kathedrale eine den großen karolingischen Bauten in Fulda und St. Gallen verwandte, turmreiche und langgestreckte dreischiffige Säulenbasilika dar, mit doppeltem Chor und Querschiff, sowie einem westlichen Atrium, von dem einige Säulenreste ins Wallraf-Richartz-Museum gerettet wurden.

Manches Missgeschick suchte mit den anderen Kirchen auch den Dom im Laufe der Jahrhunderte heim, als größtes wohl der Brand vom Jahre 1149, der ihn seiner ganzen Bedachung beraubte. Der Erzbischof Reinald von Dassel beseitigte aber schon bald den Schaden und konnte auch die Kirche mit dem wertvollsten Schmucke bereichern, als er im Jahre 1164 das Geschenk seines Kaisers und Freundes Friedrich Barbarossa, die Gebeine der hl. drei Könige, von Mailand nach Köln überführte. Damit ward die rheinische Hauptstadt und ihre Kathedrale zum Ziele ungezählter frommer Waller, die aus allen Teilen Europas herbeiströmten und dem Dome eine neue Glanzzeit brachten. Um so mehr musste nun der Wunsch Nahrung finden, diesem inneren Schatz auch ein entsprechend würdiges Außengewand zu verleihen, zumal von den übrigen Kirchen eine nach der anderen in neuer Schönheit sich erhob. Prächtiger als vorher war bereits der Kuppelbau von St. Gereon erstanden, St. Aposteln hatte sein großartiges Chor erhalten und Groß St. Martins hochragender Turm spiegelte sich in den Fluten des Rheins. Vielleicht hatte sich schon Erzbischof Engelbert I. mit dem Plane des Neubaues getragen. Aber der frühe meuchlerische Tod, der ihn im Jahre 1225 in dem Engpass von Gevelsberg bei Schwelm erreichte, hat diesen Plan zunichte gemacht. In Köln jedoch war er vermutlich lebendig geblieben, aber wohl nur unbestimmt, bis im Jahre 1248 ein Brand, der den alten Dom beschädigte, ihn zur Reife brachte. Noch in demselben Jahre, am 15. August („Up unser Vrauwen dach, dat sie zu Hemel vur"), legte unter großer Feierlichkeit Erzbischof Konrad von Hochstaden den Grundstein zu dem neuen Werke, mit dem die Gotik nun in der Stadt der romanischen Meisterbauten zur alleinigen Herrschaft kommt. Als erster Architekt und genialer Schöpfer des Planes gilt ein Meister Gerhard von Rile, der als Magister Gerhardus, lapicida und rector fabricae uns in den Urkunden begegnet, während man lange Zeit die Ehre des Entwurfes dem Albertus Magnus zugewiesen hatte. Im Mutterlande der Gotik, in Amiens hatte jener sich vermutlich in der neuen Kunst geschult und die dortige Kathedrale, die nicht lange vorher begonnen war, zum Vorbild zu seinem Kölner Werk gewählt. Den Bau begann man mit dem Chore und ließ den alten Dom bestehen, in dem der Gottesdienst noch in ganzem Umfange aufrecht erhalten wurde. Mitten unter den kriegerischen Wirren, welche die Regierung der Bischöfe begleitete, hatte man das Riesenmonument begonnen, und nur langsam ging der Bau vonstatten. 1264 wird ein großer Aufruf erlassen, eine Art Hirtenbrief, und Magister Gerhard, provisor fabricae, wurde mit einem Rundschreiben an die Kirchenvorstände der Kölnischen Provinz gesandt, damit er diese von allem, was die Domangelegenheit betrifft, außerdem noch mündlich unterrichte. Der Aufruf scheint anregend auf die Bautätigkeit gewirkt zu haben. Aber erst 1274 ist ein lebhafterer Betrieb ersichtlich und man schließt einen Vertrag mit dem Burggrafen von Drachenfels, der die Steinbrüche besaß, zur Anstellung von sechs Arbeitern. So konnte fünf Jahre später in einem neuen Aufrufe Erzbischof Sifried verkünden, dass die Kathedrale „in decore magnifico et decenti" emporsteige.

Dem Meister Gerhard, der wohl im wesentlichen den Unterbau des Kapellenkranzes vollenden konnte und um 1295 starb, folgte wahrscheinlich sein Sohn Arnold, der geistreiche Schöpfer des Strebesystems, und diesem hinwiederum Meister Johannes, dem der wunderbare Oberbau in seinem überraschenden Reichtum zu danken ist. Unter ihm ward im Jahre 1322 das Chor vollendet, und man schloss es nach Westen mit einer provisorischen Wand ab, um es so dem Gottesdienste übergeben zu können. Am 27. September 1322 übertrug Erzbischof Heinrich von Virneburg feierlichst die Reliquien der hl. drei Könige in das neue Gotteshaus und weihte es ein, wohl in Gegenwart des gesamten Klerus, der zu einem Konzil nach Köln berufen war.

Aber allmählich fing der riesige Baueifer an, nicht zuletzt durch innere städtische Zwistigkeiten, wieder zu erkalten. Die Geldspenden flössen nicht mehr so reichlich, für deren Beschaffung namentlich eine Art Dombauverein, die St. Petersbruderschaft nun Sorge trug. Immer langsamer ging die Weiterführung des gewaltigen Werkes vonstatten und beschränkte sich zunächst auf das Querschiff.

Auch eine gewisse Planlosigkeit scheint schon damals bei der Bauführung geherrscht zu haben, die sich vom unvollendeten Querschiff zur Errichtung der Westtürme wandte. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts entwarf die Pläne zu den gewaltigen Kolossen vielleicht der 1368 verstorbene Meister Michael. Der Südturm, der zuerst in Angriff genommen ward, war 1437 soweit vollendet, dass man die Glocken in ihm unterbringen konnte. Mit einigen Unterbrechungen wurde der Bau in immer langsamerem Tempo fortgeführt bis etwa zum Jahre 1560. Das Langhaus war erst wenig vollendet, und nur das nördliche Seitenschiff in seinen vier östlichen Jochen 1509 zum Abschluss gekommen. Der Nordturm war erst bis zur Seitenschiffhöhe, der Südturm nur bis zum vierten Geschoss emporgeführt, als der große Stillstand eintrat. Fast drei Jahrhunderte lang blieb nun das Riesenmonument als Torso liegen. In den verödeten Bauhütten ruhten Meißel und Hammer. Epheu spinnt sich um Krabben und Fialen, und zwischen den mächtigen Streben suchen die Menschen für ihre Wohnungen behaglichen Schutz. Der gewaltige Krahn aber, womit man die letzten schweren Quader emporgewunden, reckte vom südlichen Turmstumpf aus seinen Arm zum Himmel empor, und als ein wehmütiges Wahrzeichen von Kölns dahinsterbendem Glänze fügt er seine starren Linien der türmereichen Silhouette ein. Unbeweglich sieht er all die Missgeschicke, die der ehrwürdige Bau im Laufe der Zeiten auf sich nehmen muss, und ist endlich gar Zeuge, wie zur Revolutionszeit die Heere der Franzosen 1796 die stolze Bischofskirche zu einem Heumagazin und Arrestlokal erniedrigen. Aber damit war die Entwürdigung zu ihrem Höhepunkt und Ende geführt. Unter dem Einfluss der Romantik, angefeuert durch die begeisterten Worte eines Georg Forster, Friedrich Schlegel und namentlich Joseph Görres war der Plan zur Vollendung des Riesenwerkes lebendig geworden. Dass dieser wirklich zustande kam, war nicht zuletzt der freudigen Anteilnahme König Friedrich Wilhelms IV. und des Bayernkönigs Ludwig I. zu danken, der des Kölner Domes Ausbau als eine „Ehrensache für Deutschland" erklärte. Unvergänglich leuchtet daneben in den Domannalen der Name August Reichenspergers. Durch einen glücklichen Zufall hatte man sogar die Originalpläne zur Westfassade wiedergefunden, wobei vor allem das Schicksal des Baurisses zum Nordturm fast wie ein Roman anmutet. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts' war er mit den anderen Plänen im Domarchiv bewahrt worden und in den Revolutionswirren in das Benediktinerkloster Amorbach gelangt. Nach dessen Säkularisation scheint er in den Besitz einer Familie gekommen, welche die langgestreckte Pergamentrolle zum Trocknen von Bohnen verwandte und schließlich die abgenutzte Eselshaut möglichst praktisch verwertete als Schutzhülle um den Reisekoffer ihres Sohnes, der das Gymnasium in Darmstadt besuchte. Nach dessen Ankunft dort, im Gasthof zur Traube, ward die Umhüllung auf den Speicher geworfen. Hier fand sie im Jahre 1814 ein Zimmermeister, der sie einem Maler gab, der hinwiederum den Plan dem Oberbaurat Moller übergab. Der erkannte erst den Fund und schenkte ihn dem Könige Friedrich Wilhelm III., der ihn an das Domkapitel gelangen ließ. Heute hängen die Pläne in der Maternus- und Johanneskapelle als kunsthistorisch unschätzbare Dokumente.

002. Ansicht des Domes vor dem Ausbau zu Anfang des 19. Jahrhunderts.

Am 4. September 1842 konnte feierlich der erste neue Stein durch Zwirner auf die Ruine gelegt werden, und am 14. August 1880 wurde der südliche Turm mit der Kreuzblume als dem letzten Stück der Kathedrale bekrönt. 600 Jahre also hat die Bautätigkeit gewährt, und es scheint fast, als sollte sie noch immer nicht beendet sein, denn auch heute ruhen hier Meißel und Hammer nicht.

Aber trotz der durch Jahrhunderte sich ziehenden Bauzeit ist der Dom ein Werk fast wie aus einem Gusse. Es war die Großartigkeit des einmal geschaffenen Planes, die auch alle folgenden Generationen in ihren Bann zwang und ihn respektieren hieß, so dass sie ohne Änderung auf dem einmal Gebotenen weiter bauten. Ob der Plan in seiner heutigen Gestalt gleich von Gerhard von Rile geschaffen war, ist ungewiss. Wahrscheinlich hatte dieser in genauer Anlehnung an sein französisches Vorbild das Langhaus dreischiffig projektiert, bis dann vielleicht erst um die Mitte des 14. Jahrhunderts der großzügige Plan auftauchte, die fünfschiffige Choranlage auch auf das Langhaus auszudehnen, wobei die Anlage der Turmmassen mit maßgebend war. Dem Meister Michael, dem Schöpfer der reichen Westfassade, möchte die Forschung auch die Ehre der Änderung dieses Planes zuerteilen. Durch die fünffache Teilung des Langhauses erhält das Werk aber erst seine absolute Geschlossenheit und Einheit, dazu einen Wohlklang und eine Gesetzmäßigkeit des Ganzen, wie sie wohl nie wieder erreicht wurde, wobei in allen Teilen der goldene Schnitt seine Herrschaft führt. Diese strenge Unterordnung unter das Gesetz leitete auch den Aufbau und gibt den wuchtigen Massen eine harmonische, grandiose und ruhige Wirkung. Aber innerhalb des Ganzen wird man ein stetig anwachsendes Drängen zum Reichtum spüren, das am Chore seinen Anfang nimmt. Der Kranz der sieben Kapellen, die sich um das Polygon hier lagern, ist in seinem Detail noch schmucklos und ernst und in der herben, keuschen Sprache der jungen Gotik gehalten, wie sie das Vorbild in Amiens redet. Darüber steigt alsdann das wundervolle System der doppelt übereinandergeschlagenen Strebebogen auf, eine schier verwirrende, überquellende Fülle konstruktiver und dekorativer Glieder. Von unten im Reichtum sich steigernd, klingen die Massen immer luftiger und jubelnder aus, und doch ist jedem Teile mit strenger Notwendigkeit seine Aufgabe zugewiesen, wodurch das Ganze zu einem echten Werke scharf durchdachter, deutscher Gotik sich gestaltet, das schon Petrarca im Jahre 1333 das Lob des pulcherrimum quamvis inexpletum templum entlockt.

003. Ansicht des Domes von Osten.

Das gleiche und reiche Strebesystem ist auf das Langhaus ausgedehnt, doch, pflegt hier der Beschauer nicht so gerne zu verweilen, weil ihm weniger der Reiz der malerischen Massengruppierung geboten wird. Nicht wie beim Chore schichten sich die Stützen hintereinander, so dass sie geschlossen ein malerisches Ganze scheinen oder prachtvolle Durchblicke gewähren, sondern ruhig sind sie nebeneinander gereiht, wobei aber auch die Oberpartien überraschend schöne Bilder dem von der Seite sich Nahenden geben. Dazu musste hier der Künstler auf die reizvollen Tabernakel verzichten, mit denen er beim Chore die Nebenstützen krönen konnte. Was jenem außerdem einen erhöhten Reiz gegenüber dem Langhaus verleiht, ist nicht zuletzt die schöne Patina, mit der die Zeit das Ganze übersponnen hat, während hier bei der guten Erhaltung die allzugroße Korrektheit etwas ernüchternd sich aufdrängt. Aus Rücksicht auf die Witterung hat man die Nordseite, auch beim Chore, schlichter gehalten.

Nur bei den Türmen nimmt die Dekoration und die Lockerung der Masse schon gleich am Unterbau ihren Anfang und hat das Ganze wie in ein feingliederiges Stabwerk zerlegt. Noch ehe es die Einzelbetrachtung beginnen kann, wird das Auge fast gewaltsam nach oben geleitet, klettert in raschem Zuge an all den Wimpergen und Fialen hinauf zu der schwindelnden Höhe der Kreuzblumen, die 161 m über dem Boden das Ganze bekrönen. Keine Horizontale der Königsgalerie, wie an französischen Bauten, keine Fensterrose stellt sich diesem unbedingten Willen nach oben hindernd entgegen. Auf dem rechteckigen, fast quadratischen Unterbau, der in seiner fünffachen Fensterreihe klar der Anordnung des Inneren Ausdruck gibt, steigen die Turmspitzen empor. Ist das Erdgeschoß mit dem Schmuck der Wimperge und der Vereinigung von Portal und Fenster in einem Joch, mehr der dekorativen Belebung der Fläche eingeräumt, weil hier das Auge länger verweilt, so ist das Obergeschoss einfach und nur der Wirkung der Vertikalen vorbehalten, die in ihrer steten Wiederholung mit großer Eindringlichkeit das architektonische Wollen verkünden. Dann scheidet sich die Masse in zwei Kolosse, verdichtet sich immer mehr und wird doch stetig mit dem Aufwärts belebter und leichter. Von dem Figurenschmuck, der das Äußere in verschwenderischer Fülle umgibt, sind als einzige Arbeiten aus dem Mittelalter das Tympanon und die fünf inneren Figuren am Südportal der Westfassade erhalten. Die übrigen schuf im 19. Jahrhundert zum Teil Professor Fuchs, zum Teil Carl Mohr nach Zeichnungen L. Schwanthalers.

004. Aus dem Strebewerk des Domes.

Mag man dem Dome einzelne Schwächen entgegenhalten, bei der Westfassade die den Mittelschiffgiebel erdrückenden Turmmassen rügen, an den im Verhältnis zum Ganzen zu kleinen, als Einzelwesen aber überaus großen Portalen sich stoßen, die Gleichmäßigkeit des ornamentalen Schmuckes ermüdend finden, man wird der Kathedrale nicht den Ruhm des großartigsten Werkes der deutschen Gotik benehmen können. Denn nie wieder — um mit F. X. Kraus zu sprechen — hat ein Meister sich so selbstlos dem Gesetze der Harmonie zu fügen gewusst. Andere Bauten des Mittelalters mögen durch reizvolle Zufälligkeiten, die die Künstler als Ausfluss unbewussten Schaffens hineinzutragen liebten, unterhaltender sein, kein Werk ist von solch strenger, großartiger Notwendigkeit beherrscht, keines so konsequent und durchdacht bis in seine letzten Einzelheiten, keines bringt den Geist der deutschen Gotik so rein und abgeklärt zum Ausdruck. Freilich, seinen Hauptreiz hat man dem Bau genommen, dadurch, dass man ihn aus dem Häusermeere losgeschält, ihn auf einen freien Platz wie auf ein Präsentierbrett gestellt und dazu noch als prosaischen Nachbarn einen Zentralbahnhof ihm beigesellt hat. Ein gotischer Dom kann seine Wirkung nur erfüllen, wenn er aus der Häuserreihen drückender Enge zum Himmel emporstreben kann, beschützend und beherrschend über diese sich erhebt, und gleichsam zur Brücke zwischen Zeit und Ewigkeit sich macht. Zudem fehlt nun dem Beschauer jeglicher Maßstab für das Riesenwerk, denn Großes kann nur an Kleinem gemessen werden, und schon die wenigen Hütten an der Nordseite begrüßt man darum mit dankbarer Freude. Will man die Stimmung dieser Massen ganz verstehen, dann muss man in nächtlicher Stunde vor sie treten, wenn das Mondlicht die zahllosen Zacken und Spitzen umspielt und die Kreuzblumen sich den blassen, schleichenden Wolken vermählen, erst dann fühlt man ihren grandiosen

005. Blick auf die Westfassade des Domes.

Ewigkeitsrhythmus und ihre Stelle als Mittlerin zwischen Himmel und Erde.