Kirchengeschichte Mecklenburgs

Von den Anfängen bis auf die neuesten Zeiten (von 800 bis 1840)

Autor: Wiggers, Julius Dr. (1811-1901) mecklenb. evangel. Theologe, Politiker und Schriftsteller, Erscheinungsjahr: 1840

Exemplar in der Bibliothek ansehen/leihen

Exemplar in der Bibliothek ansehen/leihen

Themenbereiche

Enthaltene Themen: Kirchengeschichte, Mecklenburg, Julius Wiggers, Theologie, Glaube, Bildung, Landeskirchengeschiche, Landeskirche, evangelische Kirche, Reformation, Geschichte, Christentum

Inhaltsverzeichnis

- Begriff der Spezialkirchengeschichte

- Zweck

- Verhältnis zur allgemeinen Kirchengeschichte

- Verhältnis zur Spezialstaatsgeschichte

- Einheit

- Einteilung

- Eigentümlichkeit der Kirchengeschichte Mecklenburgs

- Quellen

- Perioden der Kirchengeschichte Mecklenburgs

- Der Wendische Volksstamm in Mecklenburg

- Religion

- Quellen

- Übersicht der ersten Periode

- Erste Annäherung der Kirche

- Das Erzbistum Hamburg

- Das Bistum Altenburg in Wagrien

- Mistui Billung, der erste christliche König

- Apostata

- Erste Ausrottung der Kirche

- Allmähliche Wiederherstellung

- König Godeschalk

- Errichtung der drei Wendischen Bistümer

- Zweite Ausrottung der Kirche

- Cruco

- König Heinrich

- Sanct Vicelin

- Neumünster und Segeberg

- Geist und Art der Verkündigung

- Pribislav und Niklot

- Der Kreuzzug der Obotriten

- Die Wiederaufrichtung der drei Wendischen Bistümer

- Untergang des Heidentums

- Die Bistümer Schwerin und Ratzeburg

- Schluss der Periode

- Übersicht

- Quellen

- Die Bischöfe bis 1263

- Die Bischöfe zu Heinrich Pilgers Zeiten (1263 – 1314).

- Die Bischöfe bis zur Vereinigung der Grafschaft Schwerin mit den Mecklenburgischen Landen (1359)

- Die Bischöfe von Rudolp II. und Wiprecht bis auf Rudolph III. und Detlev (1364 – 1419).

- Die Schwerinschen Bischöfe bis zur Reformation

- Die Ratzeburgischen Bischöfe bis zur Reformation

- Diöcesaneinteilung Mecklenburgs

- Die Domkapitel

- Die Collegiatstifter

- Geistlicher Staat

- Die geistlichen Oberen

- Grundbesitz und Einkünfte der Bistümer

- Reichsunmittelbarkeit der Bischöfe

- Freiheiten der Geistlichkeit

- Kirchliche Rechtspflege

- Bischöfliche Verwaltung

- Verhältnis der Geistlichkeit zur Mecklenburgischen Staatsverwaltung

- Klöster

- Das Kloster Doberan

- Bettelorden

- Geistliche Ritterorden

- Hospitaliter

- Laienbrüderschaften

- Geist des Klerus

- Leben und Sitte des Volkes

- Cultus

- Die Sternberger Hostie

- Lehranstalten

- Ablasswesen

- Opposition

- Schluss der Periode

- Übersicht

- Quellen

- Erwartung der Reformation

- Slüter

- Wachstum der evangelischen Kirche zu Rostock

- Der Hamburger Convent

- Die evangelische Predigt zu Schwerin

- Die evangelische Predigt im übrigen Lande

- Heinrich der Friedfertige und Albrecht der Schöne, Herzoge von Mecklenburg

- Erste Kirchenvisitationen und Kirchenordnung

- Der Landtag zu Sternberg

- Herzog Magnus von Mecklenburg, Bischof von Schwerin

- Georg, Bischof von Ratzeburg

- Johann Albrecht I., Herzog von Mecklenburg

- Neue Kirchenordnungen und Visitationen.

- Untergang des Papsttums

- Herzog Ulrich I., Administrator des Bistums Schwerin

- Christoph I. und II., Administratoren des Bistums Ratzeburg

- Die Universität

- Die Schulen

- Geist des Bekenntnisses

- Dogmatische Bewegung im Innern der Kirche, a. Sakramentsstreit.

- b. Anderweitige Streitigkeiten

- Gegensatz gegen Reformierte und Wiedertäufer

- Leben und Sitte

- Errichtung des herzoglichen Konsistoriums

- Die Superintendentenordnung

- Die Kirche und der Staat

- Die Konkordienformel

- Widerspruch gegen die Konkordienformel

- Die revidierte Kirchenordnung

- Feindliche Versuche des Calvinismus

- Der dreißigjährige Krieg

- Letzte Anstrengungen des Calvinismus

- Lehre

- Leben und Sitte

- Verfassung und Recht

- Der Westfälische Friede

- Übersicht

- Gustav Adolph, Herzog von Mecklenburg-Güstrow und Christian (Louis), Herzog von Mecklenburg-Schwerin

- . Friedrich Wilhelm, Carl Leopold und Christian Ludwig II., Herzoge von Mecklenburg-Schwerin

- Verfassung und Recht. a. Die Erläuterung der Kirchenordnung

- b. Organismus der Kirchenleitung

- c. Streitigkeiten über einzelne Verfassungsfragen und Vorrechte der Geistlichkeit

- Bekenntnis und Lehre

- Mystiker und Pietisten

- Leben und Sitte

- Beginn der Aufklärung

- Fortschritte der Aufklärung

- Äußerliche Umgestaltung

- Schluss

Vorrede

Einleitung

Erste Periode. Von 800 bis gegen 1200

Erster Abschnitt. Von 800 bis 1051

Zweiter Abschnitt. Von 1051 bis 1191

Zweite Periode. Von 1191 bis 1523

A. Die Bischöfe von Schwerin und Ratzeburg

B. Verfassung

Cultus, Leben und Sitte

D. Lehre und Wissenschaft

Dritte Periode. Von 1523 — 1648

Erster Abschnitt. Von 1523 bis 1571

Zweiter Abschnitt. Von 1571 bis 1648

Vierte Periode. Von 1648 bis auf die neuesten Zeiten

Erster Abschnitt. Von 1648 bis 1760

Zweiter Abschnitt. Von 1760 bis auf die neuesten Zeiten

„So wir nun wissen, wo und welche die rechte Kirche Gottes ist, sind alle Menschen schuldig, sich zu derselbigen zu halten und in derselbigen Bürger und Gliedmaßen zu werden, mit derselbigen Gott anrufen, bekennen, Sacrament empfahen, rechte, Lehre helfen pflanzen und diese Versammlung helfen erbauen, nicht zerrütten.“

Mecklenb. Kirchenordnung.

Vorrede

Bei dem Zuge unserer Zeit, sich mit Ehrfurcht und Liebe in die Tiefe der Geschichte zu versenken, um in dem Zusammenhange mit der Vergangenheit den sicheren Grund des Wirkens für die Gegenwart zu gewinnen, wird der Gedanke nicht fremd und unverstanden dastehen, dass die kirchengeschichtliche Bildung des Theologen sich nicht an der allgemeinen Kirchengeschichte genügen lassen dürfe, sondern dass eine speziellere Vorbereitung und Hilfe für seine amtliche Tätigkeit vermittelst der Landeskirchengeschichte dem Geistlichen jeder Landeskirche notwendig sei. Nur wer in der Tiefe der Geschichte mit seiner Bildung wurzelt, wird die Forderung verstehen und befriedigen, welche die Kirche an ihn macht; nur wer mit Liebe rückwärts geschaut hat, wird mit Segen vorwärts bauen. Von dieser Überzeugung ausgehend begann ich, dem mir angewiesenen Berufe gemäß, im Wintersemester von 1838 bis 1839 vor den hiesigen Studierenden Vorträge über die Kirchengeschichte Mecklenburgs zu halten. Aus dem umgestalteten oder vielmehr erst gestalteten und erweiterten Entwürfe zu jenen Vorträgen ist vorliegendes Werk erwachsen, welches ich zunächst der vaterländischen Kirche und ihren Dienern, dann auch einem weiteren kirchlichen und wissenschaftlichen Kreise in der frohen Hoffnung übergebe, dasselbe als ein wenn auch mangelhaftes, doch auch so noch erwünschtes Hilfsmittel für die Kunde von der geschichtlichen Entwicklung der Mecklenburgischen Kirche bewillkommnet zu sehen. Der Zeitpunkt seines Erscheinens fällt mit der dritten Säkularfeier der ersten evangelischen Kirchenordnung und des ersten evangelischen Katechismus für die Kirche hiesiger Lande zusammen, und da dergleichen Gedächtniszeiten stärker zu einem Rückblick in die Vergangenheit auffordern, so verspreche ich mir wegen dieses zwar absichtslosen aber mir sehr erfreulichen Zusammentreffens ein erhöhtes Interesse für diese Arbeit.

Sollte die Form, in welcher diese Geschichte sich darstellt, Manchem zu gedrängt und vornehm erscheinen, so würde mich dies nur in dem Falle betrüben, dass ich in der Wahl dieser Form eine Beleidigung der Wissenschaft erkennen musste. Denn im Dienste der ernsten Wissenschaft habe ich geschrieben, nicht für die Unterhaltung der Menge. Und wenn ich gleichwohl die Hoffnung nicht verhehle, dass auch außerhalb des theologischen Kreises das Buch Zugang und Anteil gewinnen werde, so geschieht es nicht in der törichten Meinung, als ob dieses oder irgend ein anderes Werk theologischer Wissenschaft in gleicher Weise den Männern der Wissenschaft und den außerhalb des Bereiches derselben Befindlichen verständlich und dienstbar werden könne, sondern nur in der Voraussetzung, dass derselbe Anteil, welcher überall an kirchlichen Dingen wieder erwacht ist und namentlich die neueren Darstellungen der allgemeinen Kirchengeschichte auch in die Laienwelt eingeführt und weit verbreitet hat, auch dieser Spezialkirchengeschichte einen größeren Leserkreis als den rein theologischen zuführen und dass auch er alsdann m dem Buche finden werde, was ihn anziehe, belehre und auch wohl erbaue. Überdies greift der hier behandelte Stoff von zu vielen Seiten in die Studien und Liebhabereien des größeren, zumal des vaterländischen, Publikums ein, als daß mich nicht auch dieses zu der angedeuteten Hoffnung berechtigen sollte. Immer aber waren es die Theologen zunächst, welche ich bei der Ausführung der Arbeit im Auge hatte. Was mir nun als die Aufgabe der wissenschaftlichen Darstellung einer Landeskirchengeschichte und im Speziellen der vorliegenden vorschwebte, darüber habe ich in der Einleitung mich ausgesprochen. Zu ihrer Lösung wusste ich keine andere Form als die gewählte, sobald ich nicht anstatt eines kurzen Lehrbuches ein bändereiches und vermutlich in demselben Maße leserarmes Werk liefern wollte. Unsere Zeit hat auch der Arbeit ohnehin genug, als dass man sie nicht mit aller Schonung behandeln sollte. Dass indessen in der Gestalt, in welcher der geschichtliche Stoff hier ausgeprägt erscheint, weder die Eigentümlichkeit noch die Gründlichkeit der Geschichte Schaden nähme, glaube ich, jenes durch das Streben nach Präzision des Stils, welches freilich in einer Spezialkirchengeschichte andere Grenzen hat, als in einer allgemeinen, dieses durch reichliche und möglichst vollständige Beigabe der Literatur und der einzelnen Quellenbelege — Anweisung und Einladung zu weiterer Forschung — möglichst verhütet zu haben.

Überall in der ganzen Arbeit habe ich darauf eine besondere Sorgfalt gerichtet, dass das Ganze nicht in Einzelheiten unterginge, die Geschichte nicht durch den Stoff erdrückt würde, und die einzelne Tatsache nicht um ihrer selbst willen, sondern nur in dem Maße, Verhältnisse und Zusammenhange hervorträte, in welchem sie zur Entwickelung des Ganzen steht. In den Einzelheiten zwar offenbart und charakterisier sich die Geschichte; aber nicht die rohe Masse derselben, sondern der Geist, welcher sich in ihnen entfaltet und die Ordnung, welche sich in der scheinbar ungeordneten Vielheit zu Tage legt, ist das, was der Geschichtsschreiber aufzusuchen und darzustellen hat. Nicht die Masse des Stoffes, sondern die Gewalt über denselben ist das Ziel, nach welchem er zu ringen hat. Überwindung freilich kostet es oftmals, sich zur Enthaltsamkeit zu zwingen, wo ein besonderes Interesse zur weiteren Verfolgung und Enthüllung eines Gegenstandes reizt, und Maß zu halten, der Harmonie und Einheit wegen, wo abgesehen von dieser notwendigen Abhängigkeit des Einzelnen von dem Ganzen ein ausführlicheres Verweilen uns Luft und Dank schüfe. Aber die Harmonie des Ganzen wird durch dergleichen freiwillige Entsagung nicht zu teuer erkauft. Darum habe ich wissentlich jener missleitenden Neigung nirgends nachgegeben. Keineswegs jedoch sollte unter diesem Grundsätze der individuelle Charakter leiden, ohne welchen die Spezialgeschichte ein graues, nebelhaftes, unerfreuliches Kolorit trägt. Mit geflissentlicher Ausführlichkeit und Genauigkeit habe ich einzelne Persönlichkeiten gezeichnet, einzelne kleine Züge eingewebt, weil nur auf solche Weise ein wahres und getreues Bild vergangener Zeit zu gewinnen ist. Aber immer sollte dadurch das Einzelne nicht isoliert werden von dem Ganzen, sondern eben in jenem nur dieses hervortreten.

Die benutzten Quellen finden sich zum Teil in der Einleitung und vor den verschiedenen Perioden zusammengestellt, einzelne, aus welchen ihrer Natur nach nur gelegentlich geschöpft werden konnte, sind in den Zitaten zerstreut. An vielen Stellen habe ich nicht auf die primären, sondern auf die sekundären Quellen verwiesen. Es geschah dies da, wo die letzteren die bekannteren und zugänglicheren waren und zugleich sich auf die älteren beriefen, zumal wo ich durch eine einzige Belegstelle mich der Anführung einer in derselben aufgeführten Vielheit von Zitaten überheben konnte. Dass meine Forschung jedoch fast nirgends den Weg zu der Urquelle gescheut hat, wird dem Kundigen nicht entgehen. Handschriftliche Quellen aber habe ich nur wenige benutzt. Fast allein das Archiv der hochwürdigen theologischen Fakultät hierselbst ist es, welches ich in dankbarem Gebrauche der mir erteilten Erlaubnis zu Rat gezogen habe. So wenig ich Ursache habe, die noch aus den verschiedenen Archiven für die Kirchengeschichte des Vaterlandes zu gewinnende Ausbeute in Zweifel zu ziehen, so sehr glaubte ich doch bei der Reichhaltigkeit des gedruckten Quellenmaterials und bei der auf das Ganze, nicht auf Einzelheiten, gerichteten Tendenz meiner Arbeit, mich für jetzt noch von der Mühe archivalischer Eroberungen dispensieren zu dürfen. Ein Anderes ist der Bergbau, ein Anderes das Hüttenwesen. Nicht Einzelheiten durch antiquarische Forschung aus der Verborgenheit zu ziehen oder zu berichtigen, wie sehr ich auch das Verdienst solcher Bestrebungen zu schätzen weiß, sondern aus dem bereits zu Tage liegenden Material, allerdings ohne Vernachlässigung historischer Kritik, eine Geschichte zu schaffen, war das Ziel, welches ich mir setzte. Wunderlich auch erschien es mir immer, wenn die allgemeine Profan- oder Kirchenhistorie erst dann ihr Werk mit dem rechten Erfolge treiben und recht frei aufatmen zu können meint, wenn über alle einzelnen Staaten und Kirchen recht gründliche und zuverlässige Historien existierten; oder wenn ich den Lexikographen z. B. der Griechischen Sprache voll Sehnsucht jener Zeit warten sehe, wo jeder einzelne Griechische Skribent sich seines partikulären Wörterbuchs zu erfreuen haben werde. Eben so wenig verspreche ich mir für die Spezialkirchengeschichte das ausschließliche Heil von einer möglichst vollkommenen Ergründung der Geschichte jedes einzelnen Klosters, jeder einzelnen Kirche, oder gar jedes einzelnen Pastors. Bei so unersättlichem Verlangen nach den Atomen der Historie wird die Historie selbst unmöglich. Jeder Anfang zu derselben kommt zu frühe. Ohne mich daher durch so verfehlte Ansichten irren und verspäten zu lassen, schien mir für den Anfang das Streben hinlänglich, die Fülle der gedruckten Quellenschriften zu überwältigen und die form- und leblose Masse zu einer lebendigen Einheit zu gestalten. Bei der Beurteilung des Erfolges, welchen jenes Streben gehabt haben möge, bitte ich nicht allein um die volle Nachsicht, welche dem Anfänger in jeder Kunst zu Gute zu kommen pflegt, sondern überdies um die Berücksichtigung, daß auch in objektiver Hinsicht hier ein Anfang gemacht worden ist, der Anfang einer Landeskirchengeschichtschreibung, wie sie in diesem Sinne und Charakter von einer früheren kirchengeschichtlichen Bildung weder hervorgebracht noch begehrt wurde, und also jedes Vorbildes ermangelt.

Schließlich entlasse ich mit dem aufrichtigen und innigen Wunsche mein Werk, dass auch es zu den Werkzeugen der Verwirklichung dessen gezählt werden dürfe, warum die Vorrede der alten Mecklenburgischen Kirchenordnung in folgenden Worten bittet:

„Wir bitten den Sohn Gottes Jesum Christum, der ihm selb kräftiglich eine ewige Kirche bei denen sammlet, da das heilige Evangelium rein gepredigt wird, er wolle gnädiglich dieser Lande Kirchen regieren, bewahren und erhalten.“

Rostock, den 25. Februar 1840.

Der Verfasser.

Mecklenb. Kirchenordnung.

Vorrede

Bei dem Zuge unserer Zeit, sich mit Ehrfurcht und Liebe in die Tiefe der Geschichte zu versenken, um in dem Zusammenhange mit der Vergangenheit den sicheren Grund des Wirkens für die Gegenwart zu gewinnen, wird der Gedanke nicht fremd und unverstanden dastehen, dass die kirchengeschichtliche Bildung des Theologen sich nicht an der allgemeinen Kirchengeschichte genügen lassen dürfe, sondern dass eine speziellere Vorbereitung und Hilfe für seine amtliche Tätigkeit vermittelst der Landeskirchengeschichte dem Geistlichen jeder Landeskirche notwendig sei. Nur wer in der Tiefe der Geschichte mit seiner Bildung wurzelt, wird die Forderung verstehen und befriedigen, welche die Kirche an ihn macht; nur wer mit Liebe rückwärts geschaut hat, wird mit Segen vorwärts bauen. Von dieser Überzeugung ausgehend begann ich, dem mir angewiesenen Berufe gemäß, im Wintersemester von 1838 bis 1839 vor den hiesigen Studierenden Vorträge über die Kirchengeschichte Mecklenburgs zu halten. Aus dem umgestalteten oder vielmehr erst gestalteten und erweiterten Entwürfe zu jenen Vorträgen ist vorliegendes Werk erwachsen, welches ich zunächst der vaterländischen Kirche und ihren Dienern, dann auch einem weiteren kirchlichen und wissenschaftlichen Kreise in der frohen Hoffnung übergebe, dasselbe als ein wenn auch mangelhaftes, doch auch so noch erwünschtes Hilfsmittel für die Kunde von der geschichtlichen Entwicklung der Mecklenburgischen Kirche bewillkommnet zu sehen. Der Zeitpunkt seines Erscheinens fällt mit der dritten Säkularfeier der ersten evangelischen Kirchenordnung und des ersten evangelischen Katechismus für die Kirche hiesiger Lande zusammen, und da dergleichen Gedächtniszeiten stärker zu einem Rückblick in die Vergangenheit auffordern, so verspreche ich mir wegen dieses zwar absichtslosen aber mir sehr erfreulichen Zusammentreffens ein erhöhtes Interesse für diese Arbeit.

Sollte die Form, in welcher diese Geschichte sich darstellt, Manchem zu gedrängt und vornehm erscheinen, so würde mich dies nur in dem Falle betrüben, dass ich in der Wahl dieser Form eine Beleidigung der Wissenschaft erkennen musste. Denn im Dienste der ernsten Wissenschaft habe ich geschrieben, nicht für die Unterhaltung der Menge. Und wenn ich gleichwohl die Hoffnung nicht verhehle, dass auch außerhalb des theologischen Kreises das Buch Zugang und Anteil gewinnen werde, so geschieht es nicht in der törichten Meinung, als ob dieses oder irgend ein anderes Werk theologischer Wissenschaft in gleicher Weise den Männern der Wissenschaft und den außerhalb des Bereiches derselben Befindlichen verständlich und dienstbar werden könne, sondern nur in der Voraussetzung, dass derselbe Anteil, welcher überall an kirchlichen Dingen wieder erwacht ist und namentlich die neueren Darstellungen der allgemeinen Kirchengeschichte auch in die Laienwelt eingeführt und weit verbreitet hat, auch dieser Spezialkirchengeschichte einen größeren Leserkreis als den rein theologischen zuführen und dass auch er alsdann m dem Buche finden werde, was ihn anziehe, belehre und auch wohl erbaue. Überdies greift der hier behandelte Stoff von zu vielen Seiten in die Studien und Liebhabereien des größeren, zumal des vaterländischen, Publikums ein, als daß mich nicht auch dieses zu der angedeuteten Hoffnung berechtigen sollte. Immer aber waren es die Theologen zunächst, welche ich bei der Ausführung der Arbeit im Auge hatte. Was mir nun als die Aufgabe der wissenschaftlichen Darstellung einer Landeskirchengeschichte und im Speziellen der vorliegenden vorschwebte, darüber habe ich in der Einleitung mich ausgesprochen. Zu ihrer Lösung wusste ich keine andere Form als die gewählte, sobald ich nicht anstatt eines kurzen Lehrbuches ein bändereiches und vermutlich in demselben Maße leserarmes Werk liefern wollte. Unsere Zeit hat auch der Arbeit ohnehin genug, als dass man sie nicht mit aller Schonung behandeln sollte. Dass indessen in der Gestalt, in welcher der geschichtliche Stoff hier ausgeprägt erscheint, weder die Eigentümlichkeit noch die Gründlichkeit der Geschichte Schaden nähme, glaube ich, jenes durch das Streben nach Präzision des Stils, welches freilich in einer Spezialkirchengeschichte andere Grenzen hat, als in einer allgemeinen, dieses durch reichliche und möglichst vollständige Beigabe der Literatur und der einzelnen Quellenbelege — Anweisung und Einladung zu weiterer Forschung — möglichst verhütet zu haben.

Überall in der ganzen Arbeit habe ich darauf eine besondere Sorgfalt gerichtet, dass das Ganze nicht in Einzelheiten unterginge, die Geschichte nicht durch den Stoff erdrückt würde, und die einzelne Tatsache nicht um ihrer selbst willen, sondern nur in dem Maße, Verhältnisse und Zusammenhange hervorträte, in welchem sie zur Entwickelung des Ganzen steht. In den Einzelheiten zwar offenbart und charakterisier sich die Geschichte; aber nicht die rohe Masse derselben, sondern der Geist, welcher sich in ihnen entfaltet und die Ordnung, welche sich in der scheinbar ungeordneten Vielheit zu Tage legt, ist das, was der Geschichtsschreiber aufzusuchen und darzustellen hat. Nicht die Masse des Stoffes, sondern die Gewalt über denselben ist das Ziel, nach welchem er zu ringen hat. Überwindung freilich kostet es oftmals, sich zur Enthaltsamkeit zu zwingen, wo ein besonderes Interesse zur weiteren Verfolgung und Enthüllung eines Gegenstandes reizt, und Maß zu halten, der Harmonie und Einheit wegen, wo abgesehen von dieser notwendigen Abhängigkeit des Einzelnen von dem Ganzen ein ausführlicheres Verweilen uns Luft und Dank schüfe. Aber die Harmonie des Ganzen wird durch dergleichen freiwillige Entsagung nicht zu teuer erkauft. Darum habe ich wissentlich jener missleitenden Neigung nirgends nachgegeben. Keineswegs jedoch sollte unter diesem Grundsätze der individuelle Charakter leiden, ohne welchen die Spezialgeschichte ein graues, nebelhaftes, unerfreuliches Kolorit trägt. Mit geflissentlicher Ausführlichkeit und Genauigkeit habe ich einzelne Persönlichkeiten gezeichnet, einzelne kleine Züge eingewebt, weil nur auf solche Weise ein wahres und getreues Bild vergangener Zeit zu gewinnen ist. Aber immer sollte dadurch das Einzelne nicht isoliert werden von dem Ganzen, sondern eben in jenem nur dieses hervortreten.

Die benutzten Quellen finden sich zum Teil in der Einleitung und vor den verschiedenen Perioden zusammengestellt, einzelne, aus welchen ihrer Natur nach nur gelegentlich geschöpft werden konnte, sind in den Zitaten zerstreut. An vielen Stellen habe ich nicht auf die primären, sondern auf die sekundären Quellen verwiesen. Es geschah dies da, wo die letzteren die bekannteren und zugänglicheren waren und zugleich sich auf die älteren beriefen, zumal wo ich durch eine einzige Belegstelle mich der Anführung einer in derselben aufgeführten Vielheit von Zitaten überheben konnte. Dass meine Forschung jedoch fast nirgends den Weg zu der Urquelle gescheut hat, wird dem Kundigen nicht entgehen. Handschriftliche Quellen aber habe ich nur wenige benutzt. Fast allein das Archiv der hochwürdigen theologischen Fakultät hierselbst ist es, welches ich in dankbarem Gebrauche der mir erteilten Erlaubnis zu Rat gezogen habe. So wenig ich Ursache habe, die noch aus den verschiedenen Archiven für die Kirchengeschichte des Vaterlandes zu gewinnende Ausbeute in Zweifel zu ziehen, so sehr glaubte ich doch bei der Reichhaltigkeit des gedruckten Quellenmaterials und bei der auf das Ganze, nicht auf Einzelheiten, gerichteten Tendenz meiner Arbeit, mich für jetzt noch von der Mühe archivalischer Eroberungen dispensieren zu dürfen. Ein Anderes ist der Bergbau, ein Anderes das Hüttenwesen. Nicht Einzelheiten durch antiquarische Forschung aus der Verborgenheit zu ziehen oder zu berichtigen, wie sehr ich auch das Verdienst solcher Bestrebungen zu schätzen weiß, sondern aus dem bereits zu Tage liegenden Material, allerdings ohne Vernachlässigung historischer Kritik, eine Geschichte zu schaffen, war das Ziel, welches ich mir setzte. Wunderlich auch erschien es mir immer, wenn die allgemeine Profan- oder Kirchenhistorie erst dann ihr Werk mit dem rechten Erfolge treiben und recht frei aufatmen zu können meint, wenn über alle einzelnen Staaten und Kirchen recht gründliche und zuverlässige Historien existierten; oder wenn ich den Lexikographen z. B. der Griechischen Sprache voll Sehnsucht jener Zeit warten sehe, wo jeder einzelne Griechische Skribent sich seines partikulären Wörterbuchs zu erfreuen haben werde. Eben so wenig verspreche ich mir für die Spezialkirchengeschichte das ausschließliche Heil von einer möglichst vollkommenen Ergründung der Geschichte jedes einzelnen Klosters, jeder einzelnen Kirche, oder gar jedes einzelnen Pastors. Bei so unersättlichem Verlangen nach den Atomen der Historie wird die Historie selbst unmöglich. Jeder Anfang zu derselben kommt zu frühe. Ohne mich daher durch so verfehlte Ansichten irren und verspäten zu lassen, schien mir für den Anfang das Streben hinlänglich, die Fülle der gedruckten Quellenschriften zu überwältigen und die form- und leblose Masse zu einer lebendigen Einheit zu gestalten. Bei der Beurteilung des Erfolges, welchen jenes Streben gehabt haben möge, bitte ich nicht allein um die volle Nachsicht, welche dem Anfänger in jeder Kunst zu Gute zu kommen pflegt, sondern überdies um die Berücksichtigung, daß auch in objektiver Hinsicht hier ein Anfang gemacht worden ist, der Anfang einer Landeskirchengeschichtschreibung, wie sie in diesem Sinne und Charakter von einer früheren kirchengeschichtlichen Bildung weder hervorgebracht noch begehrt wurde, und also jedes Vorbildes ermangelt.

Schließlich entlasse ich mit dem aufrichtigen und innigen Wunsche mein Werk, dass auch es zu den Werkzeugen der Verwirklichung dessen gezählt werden dürfe, warum die Vorrede der alten Mecklenburgischen Kirchenordnung in folgenden Worten bittet:

„Wir bitten den Sohn Gottes Jesum Christum, der ihm selb kräftiglich eine ewige Kirche bei denen sammlet, da das heilige Evangelium rein gepredigt wird, er wolle gnädiglich dieser Lande Kirchen regieren, bewahren und erhalten.“

Rostock, den 25. Februar 1840.

Der Verfasser.

Bützow - Das Innere der Kirche

Dargun - Grabplatte des Grabes Heinrichs und Ludolfs von Maltzahn

Dargun - Kirche um 1800

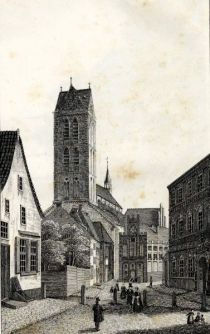

Wismar - Die Nicolai-Kirche um 1800

Wismar - Die Marienkirche um 1800

Wismar - Die Georgenkirche um 1800

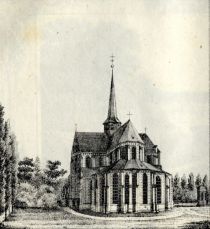

Ratzeburg - Der Dom um 1800

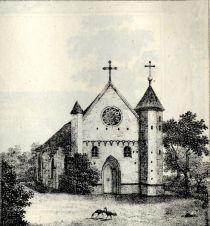

Neubradenburg - St. Georgen-Kapelle

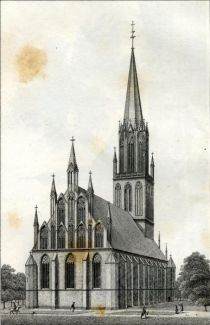

Neubrandenburg - Die Marienkirche um 1800

Gadebuch - Die Kirche um 1800

Doberan - Das Münster um 1800

Doberan - Kapelle in Althof

Wiggers, Julius (1811-1901) Rostocker, Theologe, Hochschullehrer und Schriftsteller