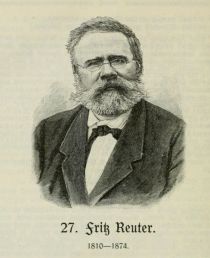

Fritz Reuter

Exemplar in der Bibliothek ansehen/leihen

In dieser Stimmung blieben die „Olle Kamellen" mehrere Monate lang unberührt, und nur ein Zufall veranlasste mich, sie wieder aufzuschlagen. Ich stieß auf die Erzählung „Ut de Franzosentid," und kann wohl sagen, dass ich sie mit eben so viel Verwunderung als Freude bis zu Ende las. Denn hier trat mir eine Form entgegen, die innerhalb der modernen deutschen Literatur als etwas ganz Neues begrüßt werden musste. Das Idiom machte im Ganzen wenig Schwierigkeiten, und je länger ich dabei verweilte, je deutlicher wurde mir Alles. Ich habe die Erzählung sehr oft von neuem wieder vorgenommen und als freilich nicht sehr befähigter Kräpelin im Kreise meiner Freunde für den Dichter, den damals noch keiner von ihnen kannte, Propaganda gemacht. Doch dauerte es noch längere Zeit, ehe ich mich zu einer Anzeige aufraffte. Sie erschien Februar 1861 in den „Grenzboten," und eine Woche darauf schickte ein Freund des Dichters, ich glaube der Justizrat Schröder, eine kurze Biographie desselben ein, aus der ich zum ersten Male über die Persönlichkeit etwas erfuhr.

Liest man heute jene Anzeige, so wird man sie vielleicht ziemlich kühl finden. Heute gehört Fritz Reuter unzweifelhaft zu den gefeiertsten deutschen Dichtern; dicke Bücher sind über ihn geschrieben, auch die Engländer und Franzosen haben Analysen seiner Werke gegeben, verschiedene Rhapsoden durchziehen Deutschland, um in öffentlichen Vorlesungen das Volk mit seinen Werken zu erfreuen, wie es in Griechenland mit der Ilias und Odyssee geschah; Fürsten und Große sind in seinen Schriften nicht minder belesen als der Mecklenburger Bauer und Ackerbürger, und die Sprachgrenze ist keineswegs die Grenze der Anerkennung seiner Poesie. Der Schwabe, ja der Schweizer ist mit „Onkel Bräsig" bekannt und schenkt dem verständigen, braven Havermann sein Mitgefühl. Endlich, was doch auch zur Sache gehört, Fritz Reuter hat sich in den reizenden Tälern an der stattlichen Wartburg eine Villa bauen dürfen.

Im Jahre 1861 war es noch nicht so weit. Meine Anzeige machte dem Dichter Freude, vielleicht weil ich Manches darin glücklich getroffen hatte, das auch ihm besonders am Herzen lag; er suchte mich auf, und es entspann sich eine Freundschaft, der ich viele schöne Stunden verdanke. Jetzt kennt alle Welt den Dichter, und weiß, dass er aus einem Holze mit seinen Figuren geschnitten ist, ebenso fähig zur Weichheit wie zur Härte, bieder, zuverlässig und doch mit einem kleinen Schelm im Nacken.

Für mich bleibt unter seinen Werken das erste, dem ich seine Bekanntschaft verdanke, auch das liebste, und dies Urteil dürfte doch nicht bloß aus einer subjektiven Stimmung entspringen. Vor allen Dingen hat Fritz Reuter hier den glücklichsten Stoff getroffen, einen Stoff, wie er sich eben nicht zum zweiten Male wiederfindet.

Es ist eigen, wie wenig der Gesamteindruck einer Erzählung von der unbedingten Korrektheit abhängt. Die Erzählung „Ut de Franzosentid" ist nicht lang, trotzdem enthält sie bereits manche Züge, über deren Wahrscheinlichkeit man mehr als zweifelhaft sein möchte. Gleich zu Anfang: dass sieben Marodeurs, die in ihrem Handwerke große Fertigkeit haben, so lange ruhig auf dem Schlosshofe warten, bis man ihren Hauptmann unter den Tisch getrunken hat, das ist wohl ganz gegen die Art dieses Handwerks. Auch dass ein Müller, der zwar wenig Verstand besitzt, aber doch im gemeinen Leben rechts von links unterscheiden kann, sich von einem Rabulisten einreden lässt, er habe das Recht, das ganze Mahlgeld zu behalten, weil ein solcher Schreibfehler sich in sein Privilegium eingeschlichen hat — das tritt denn doch zu sehr aus der realistischen Farbe des Ganzen heraus. Aber diese kleinen Inkorrektheiten stören den Eindruck der Erzählung so wenig, wie ähnliche gleich starke Inkorrektheiten den Eindruck des schönsten Familienlebens stören, mit dem ein Dichter Europa erfreut hat, des Landpredigers von Wakefield.

Worin liegt das Verdienst der „Olle Kamellen?" — Fritz Reuter selbst hat im „Schurr-Murr" in dem Berichte über seine Vaterstadt Stavenhagen die Personen, die in seiner Novelle auftreten, weiter kenntlich gemacht; sie haben wirklich gelebt, so wie er sie beschreibt, sein eigener Vater, sein Onkel, der Ratsherr Herse, sein Pate, der Amtshauptmann Weber, Mamsell Westfalen, der Uhrmacher Droz. Selbst Fritz Sahlmann, jetzt ein alter Landreuter, ist durch diese Dichtung ein berühmter Mann geworden, Se. königliche Hoheit der Großherzog hat sich ihn vorstellen lassen, und wenn der wackere Mann anfangs verdrießlich wurde, mit seinen Knabenstreichen bei den Leuten ins Geschrei gebracht zu sein, so fügte er sich zuletzt doch und bekannte: wahr ist die Geschichte. Nicht bloß die Personen, sondern auch die Vorfälle hat Fritz Reuter aus der Wirklichkeit genommen.

Was bleibt ihm also für ein Verdienst, da das Leben ihm seinen Stoff gewissermaßen auf dem Präsentierteller entgegentrug? — Ich antworte darauf: Warum ist denn diese Geschichte so einzig in der deutschen Literatur? Warum haben die anderen Dichter es nicht auch so gemacht, sich vom Leben so artige Geschenke geben zu lassen? — Oder will man etwa behaupten, Figuren so trefflicher Art, wie Möller Voß, Knecht Friedrich, Fieken Besserdich, existierten nur in Stavenhagen? Darin liegt ja eben der Reiz dieser Dichtung, dass wir alle diese Figuren, so eckig und grotesk sie aussehen, doch als unsere liebe Nachbarn und Seitenverwandte empfinden. Dickens wird seinen Sam Weller auch nicht den Wolken nachgezeichnet haben, sondern er hat ihn von dem Londoner Straßenpflaster genommen: aber Dickens ist bis jetzt der Einzige, der ihn gesehen hat. Zum humoristischen Roman reicht es nicht aus, dass komische Originale vorhanden sind, es gehört dazu, dass ein Dichterauge sich findet, das sie erkennt, sie versteht, den Kern ihres Charakters trifft, und über die Farben verfügt, sie in ihrer vollen Kraft auf die Leinwand zu bringen. Es verhält sich damit grade so wie mit Murillos Straßenjungen.

Es ist lehrreich, den Bericht im „Schurr-Murr", mit den Erzählungen in „Olle Kamellen" zu vergleichen. Die Personen, zum Teil auch die Geschichten, sind die nämlichen, aber dort hat man die Studienblätter, hier das ausgeführte Gemälde, und wenn die ersteren unterhaltend genug sind, so erkennt man in den letzteren die künstlerische Intention und das Talent.

Die Eigentümlichkeit des Humoristen ist, dass er die positiven und negativen Seiten seiner Figuren gleichmäßig hervortreten lässt, während der idealistische Dichter das Negative beseitigt, das seiner Absicht Eintrag tun könnte. Nun verfehlen es die humoristischen Dichter meistens darin, dass sie das eine unvermittelt neben das andere hinstellen, und dem Leser überlassen, den Leitton zu finden. Darin sündigt hauptsächlich Jean Paul. Fritz Reuter hat immer ein so starkes Charaktergefühl, dass die Ausweichung der Melodie ihn nie vom Grundton entfernt. Der Amtshauptmann Weber z. B. ist nicht bloß selber ein Humorist, der spaßhafte Dinge gar wohl sehen und wiederholen kann, sondern er gibt dem Humoristen auch Stoff, denn er ist selber eine hochkomische Figur, mit einer Masse von Sonderbarkeiten und Grillen ausgestattet. Der Dichter lässt ihn in jedem Augenblicke so erscheinen. Er ist, obgleich den gebildeten Ständen angehörig, bedingt durch die Kleinheit seiner Verhältnisse, durch die Gewohnheiten seiner Umgebung. Trotzdem empfinden wir jeden Augenblick, dass wir einem stattlichen, vornehmen Mann gegenüberstehen, vor dessen ernstem Blick wir die Augen niederschlagen müssen, wenn wir kein gutes Gewissen haben. Die Elemente dazu sind im „Schurr-Murr" sämtlich vorhanden, aber eben nur die Elemente, deren Zusammenhang der Berichterstatter durch Reflexion deutlich macht; in der Novelle haben wir diese Reflexion nicht nötig: der ganze Mann steht immer vor uns in seiner stattlichen Höhe, seinem pockenzerfressenen Gesicht, seiner Kurzsichtigkeit, seinem niedlichen Zopf, seinen wunderlichen Redensarten und dem stolzen, sicheren Gefühl seiner Würde. Wir haben nicht den leisesten Zweifel, dass das alles zusammenhängt, denn wir sehen ihn vor uns wie ein lebendiges Wesen. Und ein lebendiges Wesen in der konkreten Fülle gemischter Eigenschaften zu zeigen, das eben ist das Geschäft des Dichters, das nicht etwa damit abgemacht ist, alles Einzelne nach einander herzuzählen. Gesetzt, dass Fritz Reuter in der ganzen Novelle nicht einen einzigen Zug frei erfunden hätte, so ist sie doch seine Schöpfung, denn jeder Zug tritt genau da ein, wo er nötig ist, um der Figur die Rundung, dem Ereignis die entscheidende Stimmung zu geben. Fritz Reuter hat sich als Dichter wohl gemerkt, was ihm der alte Amtshauptmann zu sagen pflegte, als er noch ein kleiner Junge war: „Fix, Jung, as en Füerflott! Dat möt nich lang' hacken und knarren und knacken, as du losdrückst, möt't ok blitzen." Das ist das Entscheidende des Talents: im richtigen Augenblick erregt zu werden und zu erregen.

Ich mache noch auf eine Figur aufmerksam, den Knecht Friedrich. Diese Mischung von Treuherzigkeit und Schelmerei, von eigensinniger Dickköpfigkeit und schlauer Berechnung, von argen Vorurteilen und freiem Blick, eine Mischung, die wiederum in jedem Augenblick als lebendiges Ganze sich erweist: das ist eine Figur, die einmal einer unserer jetzt lebenden Dichter Fritz Reuter nachmachen soll! Und auch er hat wirklich gelebt; zwar war er nicht Knecht bei Möller Voß, aber beim Bürgermeister Reuter. Von den rein komischen Figuren rede ich nicht; sie haben schon Tausende Leser und Leserinnen glücklich gemacht. Nur zweierlei hebe ich hervor.

Einmal: jeder echte Komiker muss wagen; er muss einer Ausgelassenheit fähig sein, wie hier der Dichter in der Beschreibung seines Onkels Herse. Sodann: der Spaß muss trocken erzählt werden; der Dichter mag immerhin ein Schelmenauge machen, aber er darf nie in lautes Gelächter ausbrechen. Darin trifft Fritz Reuter stets den richtigen Ton, wie er es auch bei der mündlichen Erzählung tut. Hier lernt man sein Talent so recht würdigen. Er hat die meisten seiner Geschichten schon vielfach mündlich erzählt; wenn er sie dann aufs Papier bringt, sind sie fest, die Feile kennt er fast gar nicht, es geht in einer völlig gleichmäßigen Handschrift weiter, fast ganz ohne Korrektur, und wenn er selbst einen entschiedenen Fehler einsieht, so macht ihm die Verbesserung so viel Umstände, dass er ihn lieber stehen lässt.

Nun ist der freie Humor, mit dem er seinen Figuren nachempfindet und sie gegenwärtig macht, zum Teil freilich daraus zu erklären, dass sie durchaus seiner Art sind. Er lebt und webt in ihnen, wie er sich denn in dem Berichte über seine Festungszeit mit eben solchem Humor zeichnet als seine Helden. Figuren einzuführen, die einer anderen Sphäre des Lebens und Empfindens angehören, hat er fast nie versucht. Selten findet man bei einem Dichter eine so völlige Gebundenheit an das Allgemeine der Heimat und dabei eine solche Freiheit in der einzelnen Bewegung wie bei Fritz Reuter, eigentlich könnte ich nur Jeremias Gotthelf neben ihm nennen, der auch das mit ihm gemein hat, über Zustände und Anschauungen, die ihm doch so völlig angehören und ihn so völlig binden, dass er sich ihrer eigentlich gar nicht völlig bewusst werden sollte, ein so erfrischendes und ansteckendes Behagen zu empfinden. Beide sind keine Landschaftsmaler, und doch bei Beiden, wenn man die Landschaft, in der die Geschichte spielt, nicht sieht, so atmet man sie mit jedem Zuge.

Sehr glücklich ist nun für dies Verhalten des Dichters zu seinem Gegenstande das Idiom. Dass Fritz Reuter plattdeutsch schreibt, ist sehr natürlich: es ist das wirkliche Organ seines Anschauens, seines Empfindens, ja seines Denkens. Bei Claus Groth war es anders. Er bekennt selber, dass er es künstlich angefangen habe, dass er sich erst habe zwingen müssen, plattdeutsch zu denken, dass es ihm schwer genug geworden sei. Fritz Reuterdagegen muss sich zwingen, hochdeutsch zu denken; er hat im gemeinen Leben die Höflichkeit, sich hochdeutsch zu unterhalten, sowie ihn aber etwas lebhafter erregt, springt er sofort ins Plattdeutsche über. Der hochdeutsche Bericht im „Schurr-Murr" bildet einen wunderlichen Gegensatz gegen den freien, höchst anmutigen und selbst zierlichen Stil der „Ollen Kamellen": er ist ungelenk, mühevoll und unbehaglich; ein schwerfälliger Periodenbau, überkommene Ausdrücke, die nicht froh und unmittelbar aus dem Gegenstand entspringen: kurz, was das Kennzeichen einer erlernten Sprache zu sein pflegt.

Das Plattdeutsche gibt aber nicht bloß, weil es seine Muttersprache ist, sondern auch wegen seiner historisch entwickelten Eigentümlichkeit der Genremalerei einen besonderen Reiz. Dies deutlich zu machen, erfordert eine kleine Abschweifung.

Als die plattdeutsche Mundart durch Erhebung der Meißen'schen allmählich aus der Schriftsprache verdrängt wurde, schien diese neue Schriftsprache zuerst eine sinnlich kräftige, volkstümliche Haltung anzunehmen. Luther, ein im eminenten Sinne sprachschöpferisches Genie, hatte die richtige Methode, in den Ausdrücken, die sich auf das wirkliche Leben bezogen, bei dem gemeinen Manne in die Schule zu gehen. Diese volkstümliche Richtung währte aber nicht lange, die Ausbildung der Sprache fiel mehr und mehr in die Hände der Fakultätsgelehrten, die, an das Lateinische gewöhnt, auch dem Deutschen eine lateinische Färbung gaben. Auch die sehr wohlmeinende und einsichtsvolle Schule von Opitz wurde überwiegend durch lateinische Muster bestimmt. Später kam die italienische Schule dazu, endlich die Franzosen. Die hochdeutsche Prosa wurde hauptsächlich durch die Kanzel und die Kanzlei fortgebildet, und die letztere trug die Spuren einer traurigen Zeit, in der knechtische Gesinnung den Fürsten und Vornehmen gegenüber und steife Wichtigtuerei in kleinen Verhältnissen den edlen Wuchs der Sprache ganz aus der Richtung brachte. Die populären Schriftsteller der echten deutschen schalkhaften Art wurden in der Regel von der sogenannten Bildung mit Achselzucken angesehen, und entbehrten ihrerseits die Vorteile der Bildung. Gleichviel hatte sich noch so viel Gutes erhalten, dass in einer Zeit, wo die Gebildeten und Vornehmen sich ausschließlich des Französischen bedienten, der größte unter ihnen der Muttersprache, von der er nur selten Gebrauch machte, ein günstiges Zeugnis ausstellen durfte.

„Ich habe es", schreibt Leibnitz gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts, „zu Zeiten unserer ansehnlichen Haupt- und Heldensprache zum Lobe angezogen, dass sie nichts als rechtschaffene Dinge sage, und ungegründete Dinge nicht einmal nenne. Dagegen ich bei den Römern und Franzosen zu rühmen pflegte, wir Deutsche hätten einen sonderbaren Prüfstein der Gedanken, und wenn sie dann begierig gewesen, etwas davon zu wissen, so habe ich ihnen bedeutet, dass es unsere Sprache selbst sei: denn was sich darin ohne entlehnte und ungebräuchliche Worte vernehmlich sagen lafse, das sei wirklich etwas Rechtschaffenes, aber leere Worte, da nichts hinter und gleichsam nur ein leichter Schaum müßiger Gedanken sei, nehme die reine deutsche Sprache nicht an." Dagegen macht er auf eine gewisse Armut der deutschen Sprache aufmerksam: in Kunst-und Handwerkssachen sei ihr Wortreichtum vortrefflich, dagegen müsse sie im Ausdruck der Gemütsbewegungen, so zur Sittenlehre und Regierungskunst gehören, ferner bei den noch mehr abgezogenen und abgefeimten Erkenntnissen, so die Liebhaber der Weisheit in der Denk- und Wesenlehre auf die Bahn bringen, oft zu fremden Sprachen ihre Zuflucht nehmen. Die Gelehrten, setzt er hinzu, hätten die Aufgabe, die deutsche Sprache zu erheben, an deren Unvermögen es gar nicht liege, wenn man sie zu höheren Dingen noch nicht gebraucht habe.

In diesem Sinne erfolgte dann wirklich die Fortbildung der deutschen Prosa. Sein Schüler Wolf bemühte sich ernsthaft und mit Erfolg, die Sprache durch „abgezogene und abgefeimte Kenntnisse" zu bereichern, und die jüngeren Philosophen, die aus seiner Schule hervorgingen, namentlich Mendelssohn, der auf die Entwicklung der deutschen Prosa einen sehr großen Einfluss geübt, sorgten dafür, sie im Ausdruck der Gemütsbewegungen, auch der Tugenden und Laster und „vieler Beschaffenheiten so zur Sittenlehre gehören," einzuüben. Das Vorbild dieser Schriftsteller war die akademischgeschulte französische Prosa, und in demselben Sinne bemühte sich die sogenannte Poesie der Gottsched'schen Schule, an Würde und Schicklichkeit mit dem Hofe Ludwigs XIV. zu wetteifern. Der gemeine Mann wurde ganz aus dem Spiel gelassen, und wenn die deutsche Sprache sich an Abstraktionen bereicherte, so verlor sie dagegen viel an ihrem alten Erbteil von Realien. Noch nicht hundert Jahre waren nach jenem Ausspruche von Leibnitz vergangen, als Justus Möser von den Fähigkeiten der deutschen Sprache ein ganz anderes Bild gab.

„Die deutsche Sprache," schreibt er ums Jahr 1771, „wird von Einigen für sehr reich gehalten, mir aber kommt sie noch immer zu arm vor; nicht sowohl deswillen, weil sie in das Wesen einer Sache nicht eindringen kann, denn diesen Mangel haben auch unsere Begriffe, und zu mehrerem als unsere Begriffe auszudrücken, ist keine Sprache gemacht; auch nicht um deswillen, weil sie eine Menge von Größen und Eigenschaften, besonders aber die feinen Unterschiede derselben nicht namentlich angeben kann: denn auch hier ist die Empfindung reicher als der Ausdruck — man dürfte nicht einmal wünschen, einen solchen Reichtum zu haben, womit man diesem Unterschied ins Unendliche nachfolgen könnte: — sondern weil sie wirklich an solchen Ausdrücken Mangel hat, welche das tägliche Leben, den täglichen Umgang betreffen und zu unserem nächsten Bedürfnis gehören. Oder, um mich deutlicher auszudrücken, weil wir mit Hilfe derselben kein tägliches Leben, was in jedem Provinzialdialekt vollkommen geschildert werden kann, vorstellen können.

„Dieser Mangel rührt unstreitig daher, dass die deutsche Sprache in keiner deutschen Provinz gesprochen wird, sondern eine tote Büchersprache ist, worüber sich die Schreibenden vereinigt oder verglichen haben. In eine solche Sprache ist auch natürlicherweise nichts aufgenommen, was außer der Sphäre des Schreibenden gewesen, und solchem nach sind die Bedürfnisse des täglichen Lebens fast überall besser mit Provinzialworten und Bildern, als in der Büchersprache auszudrücken.

„Der Engländer nimmt Alles an, was er gebraucht und nützlich findet; und dies tut mit ihm jeder Provinzialdialekt. Man sehe Menschen im täglichen Leben und ihrer ganzen Freiheit, wie sie in ihren Ausdrücken einen Gegenstand schildern und durch die Nachäffung vorbilden wollen; ihr Auge, ihr Gesicht, ihre Gebärde und ihre Sprache wird mutwillig, nachäffend, launisch und malerisch; sie machen Worte, nehmen eine ganz eigene Wendung ihrer Rede, verkürzen, verbessern und verderben manches Wort, und erschaffen sich eine Sprache, die ihren Gegenstand ganz natürlich darstellt, ohne sich im geringsten nach den Regeln der Buchsprache zu richten. Dieses leidet jeder Provinzialdialekt, und die englische Sprache ist ein Provinzialdialekt, der sich zur Buchsprache für die ganze Nation erhoben hat, anstatt dass alle übrigen gelehrten Sprachen in Europa nichts wie ein Buchherkommen zum Grunde haben, oder doch durch tyrannische Kritiker von ihrer natürlichen Macht auf eine künstliche herabgesetzt sind." „Unsere gelehrte Sprache", setzt er in einem Briefe an den Halberstädter Michaelis hinzu, „ist zu arm, die niedrigen Szenen des täglichen Lebens edel und kräftig zu malen. Hätte sich die Sprache einer Provinz zur allgemeinen erhoben, so würden wir einen weit größeren Reichtum von schnurrigen Ausdrücken und Bildern haben, und dann von der schöpferischen Laune noch immer mehr erhalten als jetzt, da wir alles Provinziale verlieren und die Bildung unserer Sprache kalten Philosophen überlassen."

Aber wie sollte dem abgeholfen werden? — Möser gab Michaelis den Rat, aus irgend einer Provinzialsprache, gleichviel ob aus der niedersächsischen oder einer oberdeutschen, glückliche Bilder und Ausdrücke für das Burleske zu naturalisieren; gestand aber zu, dass er selber mehr dunkel fühlte als klar einsah, wie das zu machen sei. Andere Dichter, namentlich Voß, der viel Sinn für das Naive des Dialekts hatte, versuchten sich frischweg in plattdeutschen Gedichten, wobei Voß allerdings die falsche Wendung nahm, den neu entdeckten Hexameter als ein gelehrtes Versmaß in der Volkssprache einbürgern zu wollen. Viel Nachahmungen fanden diese Versuche nicht, und es schien auch überflüssig, da die Schriftsprache selbst in die Bahn des Volkstümlichen einlenkte: die Luther'sche Bibel, das Volkslied und die Quellen des deutschen Rechts, durch die ernste Wissenschaft aufgefunden, wurden die Elemente, aus denen der deutschen Sprache eine neue Jugend aufzublühen schien.

Leider regte sich auch in dieser glücklichen Periode der Nachahmungstrieb bei den Poeten und Literatoren. Dem Alexandriner hatte man entsagt, dafür wurden die Spanier und Italiener entdeckt, und die Griechen in ihrer echten Form nachgebildet. Erhielt so ein großer Teil der Poesie ein ganz gelehrtes Ansehen, so wurde die Prosa durch die Philosophen vollständig umgestaltet. Die Kunstausdrücke, welche Kant, Fichte, Schelling, Hegel einbürgerten, wurden für den natürlichen Fluss der Sprache viel gefährlicher als früher die Wolf'schen, denn sie waren der Parfüm eines reichen, umfassenden Denkens. Wenn man einen modernen Schriftsteller, der irgendwie durch diese Schule gelaufen ist, darauf ansieht, so erstaunt man über die ungemeinen Voraussetzungen der Bildung, die oft bei einer ganz gewöhnlichen Deduktion gemacht werden; man geht mit den schwersten Goldmünzen des Denkens, den Resultaten tausendjähriger Arbeit um, als wären es Rechenpfennige, und wer gewöhnliche Dinge gewöhnlich ausdrücken will, muss sich sorgfältig überwachen, dass er nicht etwa ins Geistreiche fällt. Das ist nicht etwa die Eigenschaft dieses oder jenes Schriftstellers, die ganze Sprache ist getränkt und gesättigt mit Bildungselementen, die zu beseitigen fast ebenso schwer wird, als sie zu überwältigen.

Von diesen Bildungselementen ist nun das Plattdeutsche vollkommen frei, weil es Schriftsprache zu sein lange aufgehört, und daher diese ganze Entwicklung nicht durchgemacht hat. Es steht, was die allgemeine Bildung betrifft, noch auf dem Standpunkt des sechzehnten Jahrhunderts und hat nur in den Angelegenheiten des gewöhnlichen Lebens, in den Beziehungen von Haus zu Haus seine wirkliche Existenz.

Es ergibt sich daraus der glückliche Gebrauch des Plattdeutschen für den Humor. Die Dialekte sind weder durch die Kanzel, noch durch die Zeitungen, noch durch die Metaphysik zersetzt worden, sie sind in dem Felde, das sie beherrschen, von ungeschwächter Kraft; sie gestatten naive Wendungen, die das Hochdeutsche ihnen gar nicht nachmachen kann, sie haben sich noch nicht in der Schule der allgemeinen deutschen Bibliothek, der italienischen Sonette, des Klopstock'schen Messias, der Hegel'schen Logik die Unmittelbarkeit verdorben. Nichts geht über den glücklichen Treffer eines plattdeutschen Sprichwortes. Für uns, die wir außer dieser Sphäre stehen, liegt schon in dem unverfälschten gesunden Menschenverstand, der sich in die Form des Witzes kleidet, ein großer Reiz; bei den Humoristen tritt aber noch ein anderer Kontrast ein.

Wenn sich in Niederdeutschland die Gebildeten im vertrauten Kreise der Mundart bedienen, so ist doch die Sprache ihrer Bildung hochdeutsch. Sie sind auf Universitäten gewesen; sie haben an Goethe, Schiller, Lessing ihr Denken und Empfinden geschult; sie predigen hochdeutsch, machen ihre Eingaben an die Regierung hochdeutsch usw.; ihre Seele hat also gewissermaßen ein doppeltes Leben, und wenn sie den Schatz von Bildern, Empfindungen und Gedanken, den sie der hochdeutschen Sprache verdanken, durchaus nicht preiszugeben meinen, so besitzen sie daneben in ihrer Mundart einen zweiten Schatz des unmittelbaren sinnlichen Bewusstseins. Dass nun bald das Eine, bald das Andere hervortritt, und zwar Beides als etwas Positives, das eben macht den natürlichen Humor dieser Sprache aus, den wir bei uns nur künstlich hervorbringen. Die englischen Novellisten haben schon lange verstanden, diesen humoristischen Gegensatz der Volkssprache geltend zu machen.

Verstärkt wird dieser Humor noch durch die unvermittelte Aufnahme des Fremden in den Volksdialekt. Die Niedersachsen rezipieren z. B. französische Redensarten, ohne sie gerade vollständig zu verstehen, viel unbefangener als wir im Hochdeutschen; sie haben ferner, wenn ihnen die richtige Schule fehlt und ihre Lage sie dennoch in den Schein höherer Bildungsansprüche bringt, oft die Neigung, ein Hochdeutsch auf eigene Hand auszuarbeiten. Das Gesetz der Sprachbildung erfolgt nach Analogien, die aber, dem Zufall entnommen, oft gegen den Geist der eigentlichen Sprache verstoßen. Das ist das sogen. Messing'sch, von welchem Fritz Reuter einen sehr glücklichen Gebrauch macht; er ist unerschöpflich in neuen komischen Wendungen, und auch bei dem Ungehörigen und Tollen weiß er ein gewisses Sprachgesetz in Geltung zu bringen, das den komischen Eindruck erhöht. Man vergleiche seine beiden messing'schen Hauptfiguren, den Inspektor Bräsig und den Küster Suhr: Beide gehen darauf aus, recht zierlich zu reden, und verdrehen die Sprache dadurch, dass sie Analogien ihrer Mundart in die Sprache der Bildung übertragen. Aber es ist zwischen ihnen ein gewaltiger Unterschied, und man kann fast in jeder ihrer Redensarten den Einfluss nachweisen, den hier der Verkehr mit dem Herrn Pastor und die Lektüre der Elementarschulbücher, dort der Verkehr mit Knechten und Tagelöhnern ausgeübt hat. Es steckt eine ganz ernsthafte linguistische Studie dahinter, die man über dem komischen Eindruck gar nicht merkt.

Um so etwas zu können, muss man nicht etwa aus dem Wörterbuch oder aus dem Umgang die einzelnen Ausdrücke und Wendungen des Dialekts sich angeeignet haben, sondern man muss im Stande sein, in demselben selbständig zu denken und zu empfinden. Wenn man hochdeutsche Gedanken mit Hilfe des Wörterbuchs in den Dialekt überträgt, so kommt nichts Echtes dabei heraus. Der Dialekt hat ein eigenes eng umschriebenes Leben, über das er nicht hinaus kann, ohne gerade das einzubüßen, was seinen Vorzug ausmacht, die innere Übereinstimmung und sinnliche Unbefangenheit. Nicht ungestraft überspringt man die wirkliche Geschichte einer Sprache: sie hört auf zu leben, wenn man die Fäden überspannt, die Gegenwart und Vergangenheit organisch verknüpfen.

In diesen Fehler, den Klaus Groth nicht immer vermeidet, verfällt Fritz Reuter nie, weil bei ihm gar keine Wahl stattfand. Klaus Groth hatte eine ziemlich weitgehende philosophische Bildung durchgemacht, und es ist sehr natürlich, dass, als er anfing, plattdeutsch zu produzieren, sich, wie er selbst bekennt, allenthalben die hochdeutsche Konstruktion und Gedankenfolge einschlichen; er schrieb, „um die Ehre der plattdeutschen Sprache zu retten." Auf die Ehre der plattdeutschen Sprache kam es Fritz Reuter wenig an, und die Reminiszenz an philosophische Gedankenwendungen hatte er nicht zu überwinden, weil er sich nie damit abgegeben hatte. Sein Bildungsgang, verbunden mit seinem Talent, schien ihn zu der Stelle, die er in der deutschen Literatur einnimmt, gleichsam zu prädestinieren.

Fritz Reuter ist am 7. November 1810 in Stavenhagen geboren, einer kleinen ackerbautreibenden Stadt in Mecklenburg-Schwerin. Sein Vater war Bürgermeister und Stadtrichter daselbst. Die Erzählung im „Schurr-Murr", obgleich sie stilistisch hinter seinen übrigen Werken weit zurücksteht, sollte doch mit Aufmerksamkeit studiert werden. Das Verhältnis von Menschen zu Menschen ist doch die Brutstätte für die dichterischen Bilder, und dieses gestaltet sich in einem abgelegenen Landstädtchen ganz anders als in einem größeren Ort. In dem Grade abgelegen, wie Stavenhagen es vor fünfzig Jahren war, wird man wohl bald keine kleine Stadt mehr finden. Die Eisenbahnen rücken das nationale Leben enger zusammen, und wenn auch ein Ort nicht unmittelbar von ihnen berührt wird, so sind sie doch zu erreichen, wenigstens mit den Gedanken. Das kleinste Provinzialblatt bringt telegraphische Depeschen, man erfährt in kürzester Frist, was in der großen Welt vorgeht, nimmt Anteil daran und gewinnt einen weiteren Horizont. So war es vor fünfzig Jahren nicht. Der Gesichtskreis des „Stemhäger" Bürgers ging nicht weit über die benachbarte Mühle hinaus, allenfalls noch bis zu einigen umliegenden Dörfern, obgleich die Unergründlichkeit der Vizinalwege den Zugang sehr

erschwerte. Desto intensiver war in dem beschränkten Raum die Gemeinschaftlichkeit des Lebens. Jeder war dem Andern beständiger Gegenstand; was in dem einen Hause gekocht wurde, wusste man im andern, und der unnützeste Straßenjunge war den Honoratioren wenigstens so weit ins Herz gewachsen, dass jeder seiner dummen Streiche ausführlich besprochen wurde. Die Sitten waren altmodisch, wenig veränderlich, jede Abweichung galt als eine Originalität. Die Beobachtung hatte kein weites Feld, desto schärfer drängten sich ihr die Nuancen auf. In der Abgelegenheit bekommt man leicht etwas Wunderliches, und dies wird keineswegs dadurch abgeschwächt, dass es auffällt. Jeder neue Einwanderer muss seine ganze Geschichte erzählen; es dauert geraume Zeit, ehe man sich über ihn verständigt, aber desto gründlicher wird es durchgeführt. Das Phänomen eines Uhrmachers, der im Stande ist, wirkliche Uhren auszubessern, was für eine Neugier ruft es hervor, und wie geht man der Vergangenheit des fremden Künstlers zu Leibe! Ein Kleinkrämer, der es unternimmt, den weiten Weg nach Rostock zu machen, was muss er nicht Alles erzählen! In diesem engumschränkten Dasein stellt sich eine Gemütlichkeit ein, die freilich nicht Jeder herausfühlt, und die z. B. George Eliot in ihren sonst so vortrefflichen Schilderungen von kleinen englischen Landstädten ganz entgangen ist. Sie besteht nicht etwa darin, dass die Menschen besser, treuer, gefühlvoller sind, dass sie ein weicheres Urteil über einander haben, sich Einer für den Andern aufopfern. Im Gegenteil, sie sehen sich ihre Schwächen schärfer ab, Jeder erkennt den Sparren des Andern, und sie sind auch wohl nicht abgeneigt, Schabernack zu spielen. Aber es ist doch ein wirkliches Mitleben, und sie haben eine große Freude an diesem Mitleben; auch wenn sie ihren Nachbar hänseln, so nehmen sie Antheil an ihm. Was in ihrem Gemüt an Idealismus vorhanden ist, und es ist doch immer viel vorhanden, gibt sich im Kleinleben aus und wirft einen milderen Schein darauf. Denn ins Weite können sich die Ideale nicht richten. Zudem bringt die enge Welt eine feste Tradition hervor. Fritz Reuter war im Jahre 1812 noch nicht so alt, als er sich in der Erzählung „Ut de Franzosentid" darstellt, aber er hat die Geschichte von seinem Vater, seiner Mutter, seinem Onkel und von Fritz Sahlmann selbst gewiss hundertmal gehört, und sie waren durch die mythenbildende Substanz bereits mit Fleisch und Blut erfüllt. Den Vorteil solcher festen mündlichen Überlieferung, der für die Bildung des Talents so wichtig ist, entbehrt man im zerstreuten Leben großer Städte völlig.

Mit dem vierzehnten Jahre kam Fritz Reuter auf das Gymnasium zu Friedland, wo er weniger in den Wissenschaften, als in den Wissenschaften, als in den Künsten Fortschritte machte. Er hatte entschiedenes Talent zum Zeichnen, und dies Talent ist viel von Einfluss auf seine späteren Darstellungen gewesen. Damals glaubte er zum Maler bestimmt zu sein; sein Vater war aber nicht dieser Ansicht, er schickte ihn im einundzwanzigsten Lebensjahr auf die Universität Rostock, um sich dort für den väterlichen Beruf vorzubereiten.

Ein halbes Jahr darauf ging er nach Jena, wo er wohl auch einige juristische Kollegien hörte. Seinen Idealismus warf er aber in eine Studentenverbindung, Er trug ein schwarz-rot-goldenes Band und unterredete sich mit seinen Landsleuten, meist plattdeutsch, über die zweckmäßigste Art und Weise, die deutsche Nation groß zu machen. Und zwar gehörte er zur schlagfertigen Klasse der Germanen, die auf ihre schwächlichen Nebenbuhler, die Arminen, das bekannte Spottlied dichten:

’S gibt nichts Gemütlicher’s als die Gemütlichkeit,

Kneipen und Singen in stiller Zufriedenheit,

Kneipen und Singen fern von den Klingen,

Das ist Gescheut.

Die Germanen waren also eifrig auf der Mensur und, wie man ihnen nachsagt, rasch mit den Knitteln bei der Hand. So werden sie auch wohl in ihrer Politik resoluter gewesen sein und den Gesang:

Fürsten zum Land hinaus,

Jetzt kommt der Völkerschmaus

oft genug angestimmt haben. Wie wenig tief aber der republikanische Sinn bei ihnen gesessen, zeigt Reuters Freund, der Captain, der noch auf der Festung einen Coburschen, der den König von Preußen mit dem damals üblichen Wort „Rülps" bezeichnete, auf krumme Säbel herausforderte: das Duell sollte ausgemacht werden, wenn ihre dreißigjährige Festungszeit vorbei sei.

Im Allgemeinen ist es für die Entwicklung eines jungen Mannes nicht günstig, einer Burschenschaft anzugehören. Die Corps verführen zwar eher zur Liederlichkeit und Rohheit, die Burschenschaft dagegen ist sehr geeignet, ein altkluges und gemachtes Wesen zu befördern, wo die Anlage vorhanden ist. Bei Fritz Reuter und seinen näheren Freunden war sie jedenfalls nicht vorhanden. Man erinnere sich an den Captain, Copernicus, den Erzbischof und den Franzosen: ihre Existenz war naturwüchsig genug, den verderblichen Einfluss einer altklugen, verallgemeinernden, gefühlsseligen Phraseologie abzuwehren. Übrigens wird der studentische Fleiß durch die Burschenschaft ebenso wenig gefördert als durch die Corps, und Spuren davon wird man auch in Reuters Buch „Ut mine Festungstid" gewahr.

Mit der Zeit des Frankfurter Attentats begann die Demagogenjagd. Fritz Reuter hatte bereits die Universität verlassen, als er im Herbst 1833 im Preußischen aufgegriffen, in die Hausvogtei gebracht und ein volles Jahr lang in Untersuchungshaft gehalten wurde. Es wurden in die armen Jungen Dinge hinein inquiriert, an die sie nie gedacht hatten; man durchsuchte ihre Stammbuchblätter, und wenn sich irgendwo das Wort Freiheit oder Vaterland vorfand, so war man fest überzeugt, einen heimlichen Meuchelmörder in den Klauen zu haben. In dieser elenden Zeit wucherte das Gezücht der Denunzianten und Rabulisten wie unter Robespierre, und wenn es nicht zur Guillotine kam, so hatte die menschliche Brutalität in den Kerkern Gelegenheit genug, ihr schändliches Werk zu üben.

Fritz Reuter wurde wie mehrere seiner Genossen zum Tode verurteilt, indes begnadigte ihn der König zu dreißigjähriger Festungsstrafe. Im Anfang lachte man über das Urteil, das gar zu ungeheuerlich klang, aber bald erkannte man den bitteren Ernst. Reuter wurde von einer preußischen Festung zur andern geschleppt, nach Silberberg, nach Glogau, nach Magdeburg, nach Graudenz. Endlich nach sechs langen Jahren gelang es den Vorstellungen der mecklenburgischen Regierung, seine Auslieferung nach der mecklenburgischen Festung Dömitz zu bewirken; doch musste sie sich ausdrücklich verpflichten, ihn nicht eher frei zu geben, als bis auch die übrigen Missetäter in Preußen begnadigt wären. So machte Preußen damals moralische Eroberungen! Erst nach dem Tode Friedrich Wilhelms III., im Oktober 1840, kam er frei. Die Leiden dieser sieben Jahre hat er wenigstens teilweise in dem Buch „Ut mine Festungstid" erzählt, das ich für eins seiner besten halte. Eifrige Liberale haben ihn zwar getadelt, dass er durch die humoristische Form den Eindruck abschwäche, dass er lustige Geschichten erzähle, wo man doch nichts Anderes empfinden sollte als Zorn und Hass gegen ein verruchtes System und schlechte Menschen. Mit Unrecht: der Eindruck wird nicht abgeschwächt, sondern verschärft durch die scheinbar harmlose Form der Darstellung, und der muss Fischblut im Herzen haben, dem es nicht kocht bei diesen Darstellungen einer kräftigen, gesunden Natur, die in ihrem Leben geknickt wird! Der frische Humor ist die Abwehr der kräftigen Natur gegen die Tyrannei; sie erhöht das Mitleid, weil sie die Achtung vor dem Unterdrückten vermehrt; eine weichliche Klage und ein monotoner Zorn würde lange die Wirkung nicht tun.

Wahrhaft ergreifend ist der Schluss, wo Fritz Reuter, endlich entlassen, die Summe dieser sieben Jahre zieht. (Fortsetzung folgt)

Schmidt, Julian (1818-1886) Lehrer, Literaturhistoriker, Redakteur

Reuter, Fritz - Selbstporträt, ausgeführt während seiner Haft in der Hausvoigtei in Berlin

Reuter, Fritz (1810-1874) einer der bedeutendsten mecklenburger Dichter und Schriftsteller (2)

Reuter, Fritz (1810-1874) einer der bedeutendsten mecklenburger Dichter und Schriftsteller (3)

Reuter, Fritz (1810-1874) einer der bedeutendsten mecklenburger Dichter und Schriftsteller

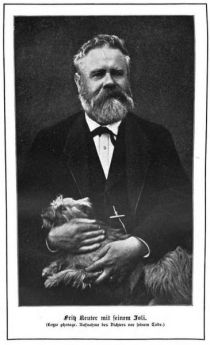

Reuter, Fritz mit seinem Joli

Ahlen, - Ratskellermeister

Der Schäfer Lesten in Thalberg

Die Gebrüder Ernst und Franz Boll in Neubrandenburg

Die Paten der Stromtid

Dörchläuchting

Dr. Liebmann und Tochter in Stavenhagen

Ehepaar Reuter in Eisenach

Ehepaar Reuter

Festung Silberberg 1842

Festung Silberberg, Kasematte

Festung Silberberg, Zelle von Fritz Reuter

Hahn, Heinrich Neubrandenburg

Heyne, Moritz (1837-1906) germanistischer Mediävist

Hinstorff - Hofbuchhändler und Verleger

Hinstorff und Jühlke

Justizrat Schröder beim Kartenspiel

Justizrat Schröder und sein Sohn Richard

Kinder des Ehepaares Peters in Thalberg

Kraepelin, Karl

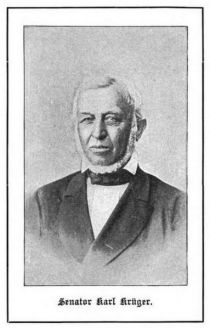

Krüger, Karl Senator

Marrus, Michael Dr. Sanitätsrat

Mautner, Fritz (1849-1923) Philosoph, Schriftsteller, Publizist, Herausgeber

Peters, Fritz und Frau in Thalberg

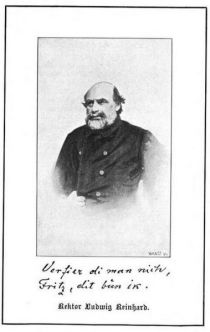

Reinhard, Ludwig Rektor

Reuter - Ruhestätte der Familie in Eisenach

Reuter, Ernst - Pastor zu Jabel

Reuter, Fritz - Geburtshaus in Stavenhagen

Reuter, Fritz und Frau in Neubrandenburg

Reuter, Fritz und Frau in Treptow

Reuter, Luise (1817-1894) Ehefrau des Dichters Fritz Reuter (2)

Reuter, Luise (1817-1894) Ehefrau des Dichters Fritz Reuter (3)

Reuter, Luise (1817-1894) Ehefrau des Dichters Fritz Reuter

Reuter und sein Verleger

Reuter-Büste am Fürstengraben zu Jena

Reuter-Denkmal in Neubrandenburg

Reuters dritte Wohnung in Neubrandenburg

Reuters erste Wohnung in Neubrandenburg

Reuters erste Wohnung in Treptow

Reuters, Handschrift

Reuters Villa in Eisenach am Fuß der Wartburg

Reuters Villa in Eisenach (Arbeitszimmer)

Reuters Villa in Eisenach (Salon)

Reuters zweite Wohnung in Neubrandenburg

Reutes erste Wohnung in Eisenach , das Schweizer Haus

Roggenstorf - Kirche

Roggenstorf - Pfarrhof

Schelper, Theodor als Bräsig

Schulz - Zimmermeister

Siemerling, Viktor

Thalberg (Wohnhaus, Giebelseite)

Thalberg (Wohnhaus)