In der Klosterruine Paulinzelle.

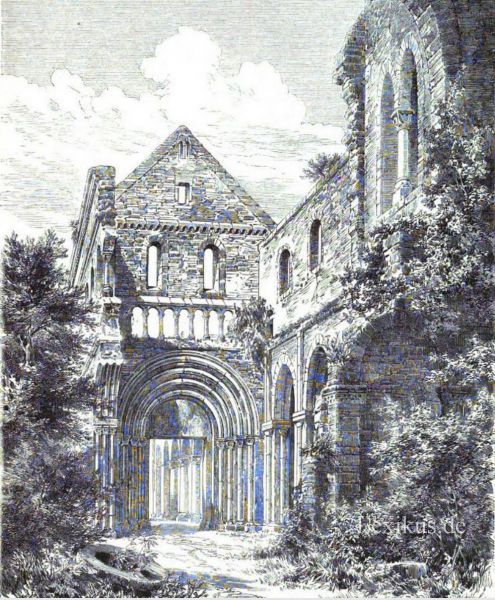

Eines der schönsten Denkmale altchristlicher Baukunst bietet uns die, leider nur noch als Ruine erhaltene Klosterkirche von Paulinzelle.

Inmitten des Thüringer Waldes, ungefähr drei Stunden von dem bekannten, romantisch gelegenen Schloss Schwarzburg entfernt, liegt, von anmutigen waldigen Bergen eingeschlossen, nur aus wenigen Häusern und einem unscheinbaren Schlösschen bestehend, das Dorf Paulinzelle. Wenige Schritte von demselben entfernt ragen zwischen grünen Bäumen die grauen Sandsteintrümmer der alten Klosterkirche zum blauen Himmel empor. Daneben befindet sich ein altes, noch übrig gebliebenes Klostergebäude, welches jetzt als Försterwohnung dient.

Erhaben und groß stehen die gewaltigen, gelblich-grauen Mauermassen vor uns da, Zeugen eines vergangenen Lebens und Glanzes inmitten eines neuen Geistes, einer neuen Welt. Düster blicken die alten, verwitterten Mauern zwischen dem sie überwuchernden Moos und Epheu hervor. Gras, Sträucher und Bäume haben zwischen den Mauerquadern ihre Wurzeln geschlagen und nicken träumerisch zu dem Beschauer hernieder, der in Gedanken über die Vergänglichkeit irdischer Grüße und Glanzes versunken dasteht.

Die Kirche ist im alten Basilikastil erbaut und mag wohl mit eines der schönsten und edelsten Werke dieser Art gewesen sein. Sie bestand im Wesentlichen aus drei Hauptteilen, einer geräumigen Vorhalle mit zwei viereckigen Türmen zu beiden Teilen, dem dreischiffigen Mittel- oder Langbau und dann dem Kreuzbau oder Querschiff, welches dem Ganzen die übliche Kreuzform gibt, mit dem Chor.

Das alte Klostergebäude steht zur rechten Seite der Vorhalle und besteht aus einem an und für sich ganz interessanten Holzbau, wie man solche in Thüringen jetzt noch öfter antrifft, wo der Werkmeister seinen Phantasien in Bezug auf Formieren der Balken und Einschnitzen von Verzierungen in dieselben freien Spielraum gönnte und dadurch gar originelle Gebilde zu Tage brachte. So kommt es denn auch, dass in diesem Gebäude jedes Fenster durch seine Form und die Verzierungen der einfassenden hölzernen Fenstergewände verschieden von seinem nebenstehenden ist. Seiner Zeit führte eine Pforte aus diesem Gebäude in die genannte Vorhalle, welche jedoch gegenwärtig vermauert ist. Der vordere Teil der Halle, wo der Haupteingang war, ist gänzlich zerstört. Zur linken Seite befindet sich ein großes Steinbecken, das ehemals als kolossaler Weihkessel figuriert haben soll, jetzt aber mehr die Stelle einer großen Blumenschale vertritt, denn aus seinem Innern, wo sich Erdreich gesammelt hat, sprossen saftige Pflanzen und Blumen hervor.

Von dieser Halle aus führt das sehr schöne Portal in das Innere der Kirche. Auf je vier schlanken Säulen, mit schönen, durch mystische Tierfiguren geschmückten Kapitalen, erhebt sich die vierfache, leichtgegliederte Bogenwölbung, unter der sich ein Gemälde in Form eines Halbkreises, die Anbetung der heiligen drei Könige, befindet. Das Bild ist leider ganz ruiniert und nur allgemeine Umrisse der Figuren, sowie hier und da hervorleuchtende Spuren von den jedenfalls stark vergoldet gewesenen Heiligenscheinen zeugen noch von seinem ehemaligen Vorhandensein. Über dem Portal bemerken wir sieben kleine Bogenfenster, sowie ein in gleicher Höhe mit diesen zur rechten Seite in der Mauer angebrachtes Pförtchen; durch dasselbe erschienen alltäglich auf einer hier angebrachten Empore die Nonnen und wohnten durch genannte Fenster den kirchlichen Verrichtungen bei, da sie sonst im Schiff der Kirche eine Berührung mit den München zu fürchten hatten.

Über die vor diesen Fenstern befindlichen, sonst wohl mit schönen gewirkten Teppichen belegten Stufen, auf denen der zarte Fuß andächtiger Nonnen ruhte, hat sich jetzt ein bunter, aus grünem Moos, Gras und farbigen Blumen bestehender Naturteppich ausgebreitet, worauf Bäumchen, mit ihren Blättern im Winde spielend, durch die Fenster hinunter blicken. Von den Türmen, welche zu beiden Seiten des Vorbaus sich befanden, ist nur noch der südliche mit einem flachen Dache vorhanden, seine Spitze wurde einst durch einen Blitzstrahl zerstört.

Wir treten jetzt durch das Portal in das Mittelschiff; der Eindruck, welchen man hier empfängt, ist ein großartiger: je sechs gewaltige Säulen und ein viereckiger Pfeiler, dessen Bogen den Anschluss an das Kreuzschiff bildet, tragen die beiden Seiten des Mittelschiffes und trennen dasselbe von den Seitenschiffen. Die Seiten des Mittelschiffes erreichen eine Höhe von über 50 Fuß, in denen auf jeder derselben, mit den von den Säulen getragenen Bögen korrespondierend, acht hohe Bogenfenster angebracht sind, welche das Licht in das Schiff werfen. Die Seitenschiffe, von denen nur noch das nördliche vorhanden, schließen sich bis zu halber Höhe an das mittlere an. Düster blicken uns aus dem Innern desselben noch einige alte, mit Moos überzogene Grabsteine entgegen, welche den darauf eingehauenen, schwer zu erkennenden Bildnissen nach wahrscheinlich von Äbten herrühren.

Zwei gewaltige, hohe Pfeiler, auf denen ein weit gesprengter, jetzt aber eingestürzter Bogen ruhte, bildeten den Abschluss des Mittelbaues und leider jetzt auch den Abschluss der ganzen Kirche, denn der sich hier anschließende Querbau mit dem Chor sind gänzlich zerfallen, so dass deren Form und Ausdehnung nur noch durch die hier und da vorhandenen Grundmauerreste erkenntlich sind.

Die Erbauung Paulinzelles fällt in eine Periode, wo Thüringen noch ziemlich rau und unkultiviert dalag und besonders der Teil, wo diese Klosterstiftung ausgeführt wurde; es war das Ende des elften und Anfang des zwölften Jahrhunderts.

Die Gründerin Pauline war die Tochter eines Thüringischen Grafen Namens Moricho, Truchsess bei Kaiser Heinrich dem Vierten. Nach dem Tode ihres Gatten Udalrich in Merseburg fühlte sie sich von ihrem frommen Gemüte gedrängt, dem Geräusche der Welt zu entsagen und in stiller Zurückgezogenheit ihre Tage zu beschließen. Aus diesem Grunde und zum Seelenheil ihres Gemahls beschloss sie ein Nonnenkloster zu gründen, zu welchem Zweck Pauline sich in dem rauen und milden Gebiete des ihr verwandten Grafen Sizzo von Schwarzburg ein Stück Land erbat, und dieses war der Ort, an welchem jetzt die Ruine und das Dörfchen Paulinzelle stehen.

Das Kloster bestand anfangs nur aus einem einfachen Gebäude, dessen Insassen Pauline mit ihren drei Töchtern und einige ihr gefolgten Freundinnen waren. Es währte jedoch nicht lange, dass die Gründerin beschloss, neben dem Nonnenkloster auch noch ein männliches, ein Benediktinerkloster, zu stiften, um ihren einzigen Sohn Werner dadurch für immer in ihre Nähe zu fesseln.

Im Jahre 1105 waren die Klostergebäude nebst Kirche soweit vollendet, dass Pauline nach Rom reiste, um sich daselbst von Papst Paschalis dem Zweiten die Bestätigung ihres Stiftes zu erwirken. Dasselbe wurde dem Mainzer Stuhle zugeteilt und erhielt das Recht, seine Äbte selbst zu wählen, und diese die Erlaubnis, sich von Gottes Gnaden zu schreiben. Nachdem Pauline mit ihrer Bestätigung von Rom zurückgelehrt und die Klosterräumlichkeiten vollständig zur Aufnahme ihrer Insassen hergerichtet waren, unternahm sie eine zweite Reise nach dem bekannten Kloster Hirschau in Schwaben, woselbst ihr Sohn Werner erzogen worden und ihr Vater Moricho als Mönch eine Ruhestätte gefunden hatte; von dort wollte sich Pauline die ersten Bewohner, einen Abt und neun Mönche, für ihr Kloster holen. Auf dieser Reise stürzte sie in der Nähe Würzburgs von ihrem Pferde und erlitt eine schwere Verletzung; nach dem nahen Kloster Schwarzach gebracht, starb sie daselbst am 14. März 1107. Ihr Leichnam wurde nach Paulinzelle übergeführt und in der Kirche vor dem Altare in die Gruft gesenkt. Bei einer vorgenommenen Nachgrabung in neuerer Zeit stieß man auf einen steinernen Sarkophag, in welchem man die mutmaßlichen Gebeine Paulinens vorfand. Pauline wurde in Rom unter dem Namen Paulina reclusa, d. h. die von der Welt sich abscheidende, heilig gesprochen.

Pauline und Werner hatten dem Stift ihre sämtlichen Güter vermacht, mit der ausdrücklichen Bestimmung, dass keine weltliche Macht, sondern einzig seine Äbte darüber zu verfügen haben. Diesen folgten mit der Zeit noch andere bedeutende Schenkungen und Vermächtnisse, so dass das Kloster in seinen Besitzungen eine große Ausdehnung gewann. Dasselbe besaß im fünfzehnten Jahrhundert 19 Ortschaften, bezog aus 25 Ortschaften die Zinsen und übte über 22 Kirchen das Patronatsrecht aus. In jeder Beziehung führten die Äbte ein wahrhaft fürstliches Leben und drückten dabei ihre gläubigen Untertanen bis aufs Blut. Durch den zu ausschweifenden Lebenswandel seiner Insassen verarmte jedoch das Kloster in der letzten Zeit seines Bestehens immer mehr und mehr, und das sonst so leicht zu blendende Voll kam endlich auch zu der Einsicht, dass an einer solchen Stätte der Üppigkeit und Prasserei kein Ort zur göttlichen Verehrung sein könne, die Wallfahrten blieben aus und so fiel auch diese reiche Quelle des Einkommens hinweg.

Als der Bauernkrieg über Adel und Klosterwirtschaft seine Geißel schwang, rotteten sich auch die Bewohner des Thüringer Waldes zusammen und plünderten die Vorratskammern und Keller Paulinzelles gründlich aus, ohne jedoch sonst etwas zu beschädigen.

Der protestantisch gesinnte Graf Heinrich von Schwarzburg hob endlich 1534 das Kloster gänzlich auf und verwandelte die noch übrigen Klostergüter in Staatsgüter.

Paulinzelle hatte während seines fast fünfhundertjährigen Bestehens 26 Äbte, unter denen sich besonders der erste Namens Gahrung als Schreiber und Sänger hervortat, sowie der dritte vom Erzbischof von Mainz die Erlaubnis erhielt, bei feierlichen Aufzügen die Insul- oder Bischofsmütze zu tragen. Im Übrigen haben sich die Klosterbewohner weder durch Schriften noch durch Lehren und Erziehen des Volkes hervorgetan, im Gegenteil, bald nach seiner Gründung entstanden Klagen über Sittenlosigkeit und Ausschweifungen, welche sich fortwährend steigerten, so dass sich endlich 1504 der Erzbischof von Mainz genötigt sah, eine Untersuchung der dortigen Zustände durch den Abt von Reinhardsbrunn in Thüringen einleiten zu lassen.

Die Mönche standen auf einer so niederen Stufe der Bildung, dass, als dieselben nach der Klosteraufhebung zu Landgeistlichen verwendet werden sollten, die Wenigsten im Stande waren, eine solche Stelle zu versehen.

Die Zahl der Mönche belief sich durchschnittlich auf sechzehn, ebenso die der Nonnen, unter denen öfter Gräfinnen von Schwarzburg, wie überhaupt der Thüringer Adel vertreten waren.

Ferdinand Blöthner.

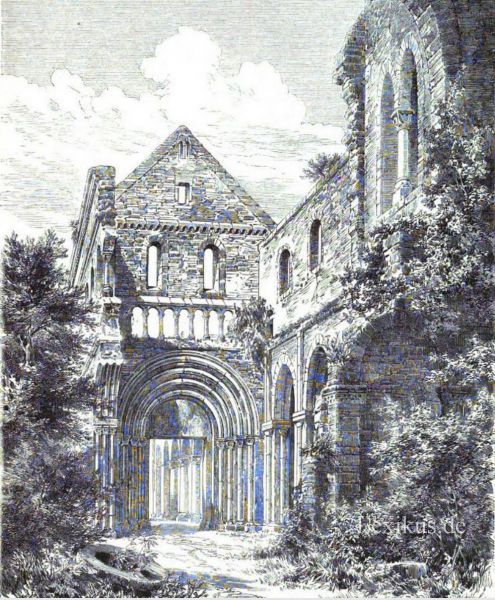

Inmitten des Thüringer Waldes, ungefähr drei Stunden von dem bekannten, romantisch gelegenen Schloss Schwarzburg entfernt, liegt, von anmutigen waldigen Bergen eingeschlossen, nur aus wenigen Häusern und einem unscheinbaren Schlösschen bestehend, das Dorf Paulinzelle. Wenige Schritte von demselben entfernt ragen zwischen grünen Bäumen die grauen Sandsteintrümmer der alten Klosterkirche zum blauen Himmel empor. Daneben befindet sich ein altes, noch übrig gebliebenes Klostergebäude, welches jetzt als Försterwohnung dient.

Erhaben und groß stehen die gewaltigen, gelblich-grauen Mauermassen vor uns da, Zeugen eines vergangenen Lebens und Glanzes inmitten eines neuen Geistes, einer neuen Welt. Düster blicken die alten, verwitterten Mauern zwischen dem sie überwuchernden Moos und Epheu hervor. Gras, Sträucher und Bäume haben zwischen den Mauerquadern ihre Wurzeln geschlagen und nicken träumerisch zu dem Beschauer hernieder, der in Gedanken über die Vergänglichkeit irdischer Grüße und Glanzes versunken dasteht.

Die Kirche ist im alten Basilikastil erbaut und mag wohl mit eines der schönsten und edelsten Werke dieser Art gewesen sein. Sie bestand im Wesentlichen aus drei Hauptteilen, einer geräumigen Vorhalle mit zwei viereckigen Türmen zu beiden Teilen, dem dreischiffigen Mittel- oder Langbau und dann dem Kreuzbau oder Querschiff, welches dem Ganzen die übliche Kreuzform gibt, mit dem Chor.

Das alte Klostergebäude steht zur rechten Seite der Vorhalle und besteht aus einem an und für sich ganz interessanten Holzbau, wie man solche in Thüringen jetzt noch öfter antrifft, wo der Werkmeister seinen Phantasien in Bezug auf Formieren der Balken und Einschnitzen von Verzierungen in dieselben freien Spielraum gönnte und dadurch gar originelle Gebilde zu Tage brachte. So kommt es denn auch, dass in diesem Gebäude jedes Fenster durch seine Form und die Verzierungen der einfassenden hölzernen Fenstergewände verschieden von seinem nebenstehenden ist. Seiner Zeit führte eine Pforte aus diesem Gebäude in die genannte Vorhalle, welche jedoch gegenwärtig vermauert ist. Der vordere Teil der Halle, wo der Haupteingang war, ist gänzlich zerstört. Zur linken Seite befindet sich ein großes Steinbecken, das ehemals als kolossaler Weihkessel figuriert haben soll, jetzt aber mehr die Stelle einer großen Blumenschale vertritt, denn aus seinem Innern, wo sich Erdreich gesammelt hat, sprossen saftige Pflanzen und Blumen hervor.

Von dieser Halle aus führt das sehr schöne Portal in das Innere der Kirche. Auf je vier schlanken Säulen, mit schönen, durch mystische Tierfiguren geschmückten Kapitalen, erhebt sich die vierfache, leichtgegliederte Bogenwölbung, unter der sich ein Gemälde in Form eines Halbkreises, die Anbetung der heiligen drei Könige, befindet. Das Bild ist leider ganz ruiniert und nur allgemeine Umrisse der Figuren, sowie hier und da hervorleuchtende Spuren von den jedenfalls stark vergoldet gewesenen Heiligenscheinen zeugen noch von seinem ehemaligen Vorhandensein. Über dem Portal bemerken wir sieben kleine Bogenfenster, sowie ein in gleicher Höhe mit diesen zur rechten Seite in der Mauer angebrachtes Pförtchen; durch dasselbe erschienen alltäglich auf einer hier angebrachten Empore die Nonnen und wohnten durch genannte Fenster den kirchlichen Verrichtungen bei, da sie sonst im Schiff der Kirche eine Berührung mit den München zu fürchten hatten.

Über die vor diesen Fenstern befindlichen, sonst wohl mit schönen gewirkten Teppichen belegten Stufen, auf denen der zarte Fuß andächtiger Nonnen ruhte, hat sich jetzt ein bunter, aus grünem Moos, Gras und farbigen Blumen bestehender Naturteppich ausgebreitet, worauf Bäumchen, mit ihren Blättern im Winde spielend, durch die Fenster hinunter blicken. Von den Türmen, welche zu beiden Seiten des Vorbaus sich befanden, ist nur noch der südliche mit einem flachen Dache vorhanden, seine Spitze wurde einst durch einen Blitzstrahl zerstört.

Wir treten jetzt durch das Portal in das Mittelschiff; der Eindruck, welchen man hier empfängt, ist ein großartiger: je sechs gewaltige Säulen und ein viereckiger Pfeiler, dessen Bogen den Anschluss an das Kreuzschiff bildet, tragen die beiden Seiten des Mittelschiffes und trennen dasselbe von den Seitenschiffen. Die Seiten des Mittelschiffes erreichen eine Höhe von über 50 Fuß, in denen auf jeder derselben, mit den von den Säulen getragenen Bögen korrespondierend, acht hohe Bogenfenster angebracht sind, welche das Licht in das Schiff werfen. Die Seitenschiffe, von denen nur noch das nördliche vorhanden, schließen sich bis zu halber Höhe an das mittlere an. Düster blicken uns aus dem Innern desselben noch einige alte, mit Moos überzogene Grabsteine entgegen, welche den darauf eingehauenen, schwer zu erkennenden Bildnissen nach wahrscheinlich von Äbten herrühren.

Zwei gewaltige, hohe Pfeiler, auf denen ein weit gesprengter, jetzt aber eingestürzter Bogen ruhte, bildeten den Abschluss des Mittelbaues und leider jetzt auch den Abschluss der ganzen Kirche, denn der sich hier anschließende Querbau mit dem Chor sind gänzlich zerfallen, so dass deren Form und Ausdehnung nur noch durch die hier und da vorhandenen Grundmauerreste erkenntlich sind.

Die Erbauung Paulinzelles fällt in eine Periode, wo Thüringen noch ziemlich rau und unkultiviert dalag und besonders der Teil, wo diese Klosterstiftung ausgeführt wurde; es war das Ende des elften und Anfang des zwölften Jahrhunderts.

Die Gründerin Pauline war die Tochter eines Thüringischen Grafen Namens Moricho, Truchsess bei Kaiser Heinrich dem Vierten. Nach dem Tode ihres Gatten Udalrich in Merseburg fühlte sie sich von ihrem frommen Gemüte gedrängt, dem Geräusche der Welt zu entsagen und in stiller Zurückgezogenheit ihre Tage zu beschließen. Aus diesem Grunde und zum Seelenheil ihres Gemahls beschloss sie ein Nonnenkloster zu gründen, zu welchem Zweck Pauline sich in dem rauen und milden Gebiete des ihr verwandten Grafen Sizzo von Schwarzburg ein Stück Land erbat, und dieses war der Ort, an welchem jetzt die Ruine und das Dörfchen Paulinzelle stehen.

Das Kloster bestand anfangs nur aus einem einfachen Gebäude, dessen Insassen Pauline mit ihren drei Töchtern und einige ihr gefolgten Freundinnen waren. Es währte jedoch nicht lange, dass die Gründerin beschloss, neben dem Nonnenkloster auch noch ein männliches, ein Benediktinerkloster, zu stiften, um ihren einzigen Sohn Werner dadurch für immer in ihre Nähe zu fesseln.

Im Jahre 1105 waren die Klostergebäude nebst Kirche soweit vollendet, dass Pauline nach Rom reiste, um sich daselbst von Papst Paschalis dem Zweiten die Bestätigung ihres Stiftes zu erwirken. Dasselbe wurde dem Mainzer Stuhle zugeteilt und erhielt das Recht, seine Äbte selbst zu wählen, und diese die Erlaubnis, sich von Gottes Gnaden zu schreiben. Nachdem Pauline mit ihrer Bestätigung von Rom zurückgelehrt und die Klosterräumlichkeiten vollständig zur Aufnahme ihrer Insassen hergerichtet waren, unternahm sie eine zweite Reise nach dem bekannten Kloster Hirschau in Schwaben, woselbst ihr Sohn Werner erzogen worden und ihr Vater Moricho als Mönch eine Ruhestätte gefunden hatte; von dort wollte sich Pauline die ersten Bewohner, einen Abt und neun Mönche, für ihr Kloster holen. Auf dieser Reise stürzte sie in der Nähe Würzburgs von ihrem Pferde und erlitt eine schwere Verletzung; nach dem nahen Kloster Schwarzach gebracht, starb sie daselbst am 14. März 1107. Ihr Leichnam wurde nach Paulinzelle übergeführt und in der Kirche vor dem Altare in die Gruft gesenkt. Bei einer vorgenommenen Nachgrabung in neuerer Zeit stieß man auf einen steinernen Sarkophag, in welchem man die mutmaßlichen Gebeine Paulinens vorfand. Pauline wurde in Rom unter dem Namen Paulina reclusa, d. h. die von der Welt sich abscheidende, heilig gesprochen.

Pauline und Werner hatten dem Stift ihre sämtlichen Güter vermacht, mit der ausdrücklichen Bestimmung, dass keine weltliche Macht, sondern einzig seine Äbte darüber zu verfügen haben. Diesen folgten mit der Zeit noch andere bedeutende Schenkungen und Vermächtnisse, so dass das Kloster in seinen Besitzungen eine große Ausdehnung gewann. Dasselbe besaß im fünfzehnten Jahrhundert 19 Ortschaften, bezog aus 25 Ortschaften die Zinsen und übte über 22 Kirchen das Patronatsrecht aus. In jeder Beziehung führten die Äbte ein wahrhaft fürstliches Leben und drückten dabei ihre gläubigen Untertanen bis aufs Blut. Durch den zu ausschweifenden Lebenswandel seiner Insassen verarmte jedoch das Kloster in der letzten Zeit seines Bestehens immer mehr und mehr, und das sonst so leicht zu blendende Voll kam endlich auch zu der Einsicht, dass an einer solchen Stätte der Üppigkeit und Prasserei kein Ort zur göttlichen Verehrung sein könne, die Wallfahrten blieben aus und so fiel auch diese reiche Quelle des Einkommens hinweg.

Als der Bauernkrieg über Adel und Klosterwirtschaft seine Geißel schwang, rotteten sich auch die Bewohner des Thüringer Waldes zusammen und plünderten die Vorratskammern und Keller Paulinzelles gründlich aus, ohne jedoch sonst etwas zu beschädigen.

Der protestantisch gesinnte Graf Heinrich von Schwarzburg hob endlich 1534 das Kloster gänzlich auf und verwandelte die noch übrigen Klostergüter in Staatsgüter.

Paulinzelle hatte während seines fast fünfhundertjährigen Bestehens 26 Äbte, unter denen sich besonders der erste Namens Gahrung als Schreiber und Sänger hervortat, sowie der dritte vom Erzbischof von Mainz die Erlaubnis erhielt, bei feierlichen Aufzügen die Insul- oder Bischofsmütze zu tragen. Im Übrigen haben sich die Klosterbewohner weder durch Schriften noch durch Lehren und Erziehen des Volkes hervorgetan, im Gegenteil, bald nach seiner Gründung entstanden Klagen über Sittenlosigkeit und Ausschweifungen, welche sich fortwährend steigerten, so dass sich endlich 1504 der Erzbischof von Mainz genötigt sah, eine Untersuchung der dortigen Zustände durch den Abt von Reinhardsbrunn in Thüringen einleiten zu lassen.

Die Mönche standen auf einer so niederen Stufe der Bildung, dass, als dieselben nach der Klosteraufhebung zu Landgeistlichen verwendet werden sollten, die Wenigsten im Stande waren, eine solche Stelle zu versehen.

Die Zahl der Mönche belief sich durchschnittlich auf sechzehn, ebenso die der Nonnen, unter denen öfter Gräfinnen von Schwarzburg, wie überhaupt der Thüringer Adel vertreten waren.

Ferdinand Blöthner.

Dieses Kapitel ist Teil des Buches Die Illustrierte Welt. Blätter aus Natur und Leben, Wissenschaft und Kunst. 20. Jahrgang. 1878