Karl Matthes und Hanse Sail Verein e. V.

Der Rebell von St. Petri - Band 1

Joachim Slüter oder Die Einführung der Reformation in Mecklenburg

Autor: Wickede, Julius v. (1819-1896) Offizier und Schriftsteller, Erscheinungsjahr: 1869

Neuaufgelegt: 2012

ISBN: 978-3-940206-45-9

bei Amazon bestellen

Neuaufgelegt: 2012

ISBN: 978-3-940206-45-9

bei Amazon bestellen

Themenbereiche

Enthaltene Themen: Reformation, Reformationsgeschichte, Reformationszeit, Reformatoren, Kirchenreformation, Mecklenburg, Luther, Joachim Slüter Rostock, St. Petri-Kirche, Magnus II Herzog zu Mecklenburg, Herzog Heinrich, Herzog Albrecht, Politik

Ein Roman aus der Reformationszeit von Julius von Wickede, in einer Bearbeitung von Carola Herbst.

Hansestadt Rostock. Man schreibt das Jahr 1523.

Etwas Ungeheuerliches ist im Gange. Es gärt in den Straßen, die Schwerter der Bürger und die Entermesser der Schifferleute sitzen locker. Jederzeit kann ein blutiger Streit losbrechen! Und wer soll der Schuldige sein?

Der Rebell von St. Petri: Magister Joachim Slüter. Seine Ernennung zum Prediger freut seine Anhänger und erbittert seine Gegner. Der Bruch geht durch alle Gesellschaftsschichten des ausgehenden Mittelalters und macht selbst vor Familien nicht Halt. Ein Strudel aus Verrat, Liebe und Intrigen reißt die Menschen mit sich fort.

v. Wickede gelingt es in seinem historischen Roman, ein packendes Sittenbild der Reformationszeit zu zeichnen.

Rezension:

v. Wickede schafft es, die Leser seines historischen Romans in den Bann des ausgehenden Mittelalters zu ziehen. Als Ort des Geschehens wählt er die größte und bedeutendste Stadt seiner mecklenburgischen Heimat: Rostock. Seine Feder, und das ist im wirklichen Sinne des Wortes gemeint, denn der Roman ist erstmals 1869 veröffentlicht worden, versteht es, Bilder zu malen. Das Fischerdorf Warnemünde erscheint aus der Perspektive einer Möwe wie eine öde baum- und strauchlose Sandwüste, nur die kleine Kirche und zwei Reihen dürftiger Hütten zeugen davon, dass hier Menschen leben. Sie trotzen dem Meer ihre Nahrung ab und müssen somit von einem besonders zähen Schlag sein. Der Gegensatz des ärmlichen Fischerdorfes zu der alten Hansestadt Rostock mit ihren himmelwärts strebenden Türmen könnte nicht größer sein, weshalb die Rostocker Schiffer- und Kaufherrengeschlechter auch auf die Fischer von der Warnowmündung geringschätzig herabsehen. Und doch geschieht es, dass der junge Schiffer Hinrich Wulf, der Sohn eines wohlhabenden Kaufherrengeschlechts, sich in Gundula Wegner, eine mittellose Fischerstochter, verliebt. Niemand darf von der heimlichen Liebe der jungen Leute erfahren. Hinrich und Gundula sind sich bewusst, dass sie für ihr gemeinsames Glück die größten Widerstände überwinden müssen, also bleibt es ungewiss, ob sie je zusammenkommen. Zunächst segelt Hinrich hinaus aufs Meer, hinüber zu den Nordländern und Gundula hofft darauf, er möge recht bald wohlbehalten zurückkehren.

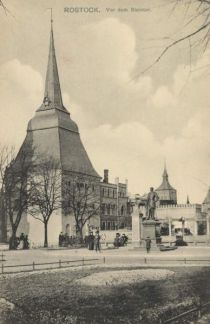

Daheim, in Rostock, erregt die Ernennung des neuen Predigers zu St. Petri die Gemüter und treibt sowohl Anhänger als auch Gegner des Kandidaten Joachim Slüter auf den Alten Markt, wo die zwei erbittert verfeindeten Parteien aufeinanderstoßen. Slüter hängt der neuen Lehre des Reformators Martin Luther an. Seine Ernennung zum Prediger würde der Verbreitung des „Luthertums“ im gesamten Ostseeraum einen entscheidenden Impuls verleihen, was die Verfechter der Römisch-Katholischen Kirche natürlich verhindern möchten. Slüter erhält das Amt trotz aller Hintertreibung von Seiten der Papisten. Aber die geben sich noch lange nicht geschlagen, sondern spinnen ein Netz aus Intrigen und Drangsalen, Verrat und Gewalt. Wird die allgemeine Erregung doch noch in Mord und Totschlag gipfeln?

****************************

Hansestadt Rostock. Man schreibt das Jahr 1523.

Etwas Ungeheuerliches ist im Gange. Es gärt in den Straßen, die Schwerter der Bürger und die Entermesser der Schifferleute sitzen locker. Jederzeit kann ein blutiger Streit losbrechen! Und wer soll der Schuldige sein?

Der Rebell von St. Petri: Magister Joachim Slüter. Seine Ernennung zum Prediger freut seine Anhänger und erbittert seine Gegner. Der Bruch geht durch alle Gesellschaftsschichten des ausgehenden Mittelalters und macht selbst vor Familien nicht Halt. Ein Strudel aus Verrat, Liebe und Intrigen reißt die Menschen mit sich fort.

v. Wickede gelingt es in seinem historischen Roman, ein packendes Sittenbild der Reformationszeit zu zeichnen.

Rezension:

v. Wickede schafft es, die Leser seines historischen Romans in den Bann des ausgehenden Mittelalters zu ziehen. Als Ort des Geschehens wählt er die größte und bedeutendste Stadt seiner mecklenburgischen Heimat: Rostock. Seine Feder, und das ist im wirklichen Sinne des Wortes gemeint, denn der Roman ist erstmals 1869 veröffentlicht worden, versteht es, Bilder zu malen. Das Fischerdorf Warnemünde erscheint aus der Perspektive einer Möwe wie eine öde baum- und strauchlose Sandwüste, nur die kleine Kirche und zwei Reihen dürftiger Hütten zeugen davon, dass hier Menschen leben. Sie trotzen dem Meer ihre Nahrung ab und müssen somit von einem besonders zähen Schlag sein. Der Gegensatz des ärmlichen Fischerdorfes zu der alten Hansestadt Rostock mit ihren himmelwärts strebenden Türmen könnte nicht größer sein, weshalb die Rostocker Schiffer- und Kaufherrengeschlechter auch auf die Fischer von der Warnowmündung geringschätzig herabsehen. Und doch geschieht es, dass der junge Schiffer Hinrich Wulf, der Sohn eines wohlhabenden Kaufherrengeschlechts, sich in Gundula Wegner, eine mittellose Fischerstochter, verliebt. Niemand darf von der heimlichen Liebe der jungen Leute erfahren. Hinrich und Gundula sind sich bewusst, dass sie für ihr gemeinsames Glück die größten Widerstände überwinden müssen, also bleibt es ungewiss, ob sie je zusammenkommen. Zunächst segelt Hinrich hinaus aufs Meer, hinüber zu den Nordländern und Gundula hofft darauf, er möge recht bald wohlbehalten zurückkehren.

Daheim, in Rostock, erregt die Ernennung des neuen Predigers zu St. Petri die Gemüter und treibt sowohl Anhänger als auch Gegner des Kandidaten Joachim Slüter auf den Alten Markt, wo die zwei erbittert verfeindeten Parteien aufeinanderstoßen. Slüter hängt der neuen Lehre des Reformators Martin Luther an. Seine Ernennung zum Prediger würde der Verbreitung des „Luthertums“ im gesamten Ostseeraum einen entscheidenden Impuls verleihen, was die Verfechter der Römisch-Katholischen Kirche natürlich verhindern möchten. Slüter erhält das Amt trotz aller Hintertreibung von Seiten der Papisten. Aber die geben sich noch lange nicht geschlagen, sondern spinnen ein Netz aus Intrigen und Drangsalen, Verrat und Gewalt. Wird die allgemeine Erregung doch noch in Mord und Totschlag gipfeln?

****************************

Seemannsleben in Warnemünde im Jahre 1523.

Der freundlich-behäbige Hafen- und Badeort Warnemünde, an der Mündung der breiten Warnow in die Ostsee, zwei Meilen weit von der alten ansehnlichen Hansestadt Rostock gelegen, zeigte im Jahre 1523 noch einen recht wüsten und unwirtlichen Anblick. Nur um die bescheidene Kirche, deren niederer, plump aus gewaltigen Felsstücken erbauter Turm, der Jahrhunderte lang dem Brausen der heftigsten Stürme getrotzt hatte, lagen einige Dutzend kleine, mit Schilf und Stroh gedeckte Hütten. Von Seeleuten und Fischern erbaut und bewohnt, verkündeten die an langen Stangen vor den Türen zum Trocknen aufgehangenen Netze oder die an das Land zum Ausbessern gezogenen, sehr massiv gezimmerten Boote schon äußerlich die Beschäftigungen ihrer Insassen. Wer hier in Warnemünde lebte, der musste das Meer als seine wahre Heimat, das Festland hingegen nur als unbedeutende Nebenzugabe betrachten, denn wenig bot ihm Letzteres zum Lebensunterhalt für sich und seine Familie. Der Kiel des Bootes oder Kauffarteischiffes, das mit geblähten Segeln die Wellen in rascher Fahrt durchfurchte, musste den Warnemündern den Pflug ersetzen, das Ruder war ihr Grabscheit, das Meer allein das Feld ihrer Tätigkeit und nur zu oft auch ihr Grab, wie sein gewaltiges Brausen auch ihr erstes Wiegenlied gesungen hatte. Öde und unfruchtbar war die ganze Gegend rings um den Ort, so weit das Auge nur reichte. Wo jetzt der Menschen Fleiß den kargen Boden mit unendlicher Mühe allmählich in bebautes Land, was selbst ziemlich stattliche Lindenbäume und hübsche Garten-Anlagen trägt, verwandelte, da lagen damals noch die weißen Dünenhügel. Durch keine Umzäunung oder Anpflanzung von Dünengewächsen gehindert, trieb der Stoßwind sein neckisches Spiel mit dem feinen, scharfen Flugsand. Oft türmte er ihn zu mehr als haushohen Hügeln und Kuppen von mitunter seltsamen, phantastischen Formen auf, doch im nächsten Augenblick zerstörte er sein eigenes Werk und streute den feinen Sand weit über alle Felder und verhinderte so jegliche Kultur. Während am rechten Ufer der Warnow die dichten Waldungen der „Rostocker Heide“ den fernen Horizont umsäumten, war in und um Warnemünde herum kein Baum, ja kaum nur hier und da ein dürftiger Strauch, der des Windes Macht nur etwas gebrochen hätte, zu entdecken. Kein fröhlicher Vogelgesang ließ sich hier hören und nur das ewig heisere Angst- oder Zorngeschrei zahlloser Fischmöwen aller Gattungen, ab und zu mit den Rufen anderer Zug- oder Strandvögel untermischt, erfüllte die Luft. Freilich dem Auge gewährte eine sich oft hoch oben in dem klaren Äther und dann plötzlich wieder dicht über den dunklen Wogen des Meeres in den kühnsten Flügen umhertummelnde Möwenschar einen ungemein hübschen Anblick. Und wenn die Sonne die weißen zarten Federn und die mächtigen Flügel der eleganten Vögel mit ihren Strahlen färbte, so glänzten ihre Körper wie aus Silber geformt. Welch loses, neckisches Spiel trieben diese Möwenscharen unausgesetzt untereinander, mit welcher wirklich graziösen Gewandtheit kreisten die einzelnen Vögel, teils in mutwilligem Gehasche, häufiger jedoch in heftigem Zank und Streit, um sich aus neidischer Fresssucht die gefangene Beute eines Fisches gegenseitig abzujagen.

Waren die Seevögel doch auch die einzig lebenden Tiere, die das Auge ringsumher erblicken konnte! Das trauliche Blöken der Kuhherde, das Bähen der Schafe, ja selbst das Gackern der Haushühner, was doch sonst der Nähe auch des ärmsten Dörfleins einen gemütlichen Charakter verleiht; fehlte in Warnemünde gänzlich. Kein Haustier irgendeiner Art, außer vielleicht hier und da ein Schwein, dessen Nahrung dann fast nur in Fischen bestand, oder eine flinke Hauskatze, hielt sich die Warnemünder Familie jener Zeit. Wäre auch wirklich Nahrung für solche nützliche Geschöpfe gewesen, so hätte doch Zeit wie Lust zu deren Pflege und Wartung gefehlt. Die kräftigen Knaben, Jünglinge und Männer fuhren fast das ganze Jahr hindurch als Matrosen auf den Handelsschiffen in allen Meeren, welche die damalige Schifffahrt kannte, und weilten nur in den wenigen Monaten der rauesten Winterszeit in ihrer Heimat. Die älteren Männer und Familienväter aber waren den größten Teil des Tages, ja oft mitunter in der Nacht, in ihren Booten mit dem Fischfang auf dem Meere beschäftigt, um das Verlangen der Bürgerschaft in der hochansehnlichen Stadt Rostock nach frischen Seefischen stets befriedigen zu können, während ihre Frauen und Töchter mit dem Transport des Fanges nach dem Markt und dem Verkauf oder auch mit dem Herausschaffen von feinem glänzendem Seesand, den die Rostocker Hausfrauen so gerne zum Ausstreuen der Stuben benutzten, so viel zu tun hatten, dass sie erst in später Nachmittagsstunde in die eigene Häuslichkeit zurückkehren konnten. Sowie am Morgen die Sonne kaum dem Meere entstiegen war und ihre ersten Strahlen das Wasser mit purpurnem Schimmer färbten, rüsteten sich die Warnemünder Boote – und jedes Haus besaß eines als unumgängliches Handwerksgerät zur Bestreitung des Lebensunterhaltes – zum Auslaufen. Ein Teil der kleinen Flottille nur mit starken Männern bemannt fuhr hinaus in die wogende See, um dort, oft in meilenweiter Entfernung vom Lande, dem Fischfang nachzugehen; ein anderer, dessen Insassen größtenteils nur Frauen waren, die aber mit nicht minder kräftiger und geschickter Hand als die Männer die langen Schlagruder zu führen oder die Segel zu stellen wussten, nahm den Weg über den Breitling nach den fern am Horizont auftauchenden Türmen von Rostock, dort den Ertrag des letzten Fanges zu verwerten. Während der Mittagsstunden war oft niemand im ganzen Flecken anwesend; kein einladendes Feuer brannte auf dem Herde, öde und unbewohnt lagen die kleinen Hütten da, deren Türen nur mit einem Holzriegel verwahrt waren. Erst die späteren Nachmittagsstunden vereinigten alle wieder und das Abendessen bildete die Hauptmahlzeit des Tages für die ganze Familie. Freilich war auch dieses oft dürftig genug und Fische in allen Gestalten, dann Buchweizengrütze, Haferbrei und schwarzes Roggenbrot bildeten ihre ausschließlichen Bestandteile. Den Kaffee, der jetzt bei allen Warnemünder Mahlzeiten die Hauptsache ist, kannte die damalige Zeit noch nicht und Branntwein bei den Männern und mitunter ein Trunk Dünnbier bei den Weibern musste dessen Stelle vertreten. Und doch war es ein überaus kräftiges, wohlgebautes Geschlecht, sowohl an Männern wie auch Frauen, welches diese Hütten bewohnte. Die Seemannsarbeit gab allen ein festes Ansehen und kühnes Auftreten, denn wer schwächlich an Körper und feige von Charakter war, taugte in jenen Tagen wahrlich nicht zum Seemann.

Konnte man doch am Flecken Warnemünde selbst sehen, wie ungenügend für den Schiffer damals gesorgt wurde. Wo jetzt ein mächtiger Steindamm – im Sommer der beliebte Spaziergang der zahlreichen Badegäste – die Sicherheit der Hafeneinfahrt vermehrt, lag früher eine ungeheure Sandbank und die Warnow selbst musste sich an einer ganz anderen Stelle als gegenwärtig mühsam ihren Weg durch sumpfige Wiesen, die von Sanddünen eingefasst waren, in das Meer bahnen. Ein niederes, starkes Holzgerüst, auf dessen Plattform an besonders dunklen Abenden mitunter ein Feuer aus Kienholzkloben angezündet wurde, das seinen Flammenschein nicht allzu weit auf die Fläche des Meeres warf, vertrat die Stelle des jetzigen Leuchtturmes mit seinen meilenweit strahlenden Lampen. Wagte es doch auch damals nur äußerst selten ein Schiffer, sich in der Nachtzeit der Küste zu nähern und unternahm dies nur im höchsten Notfall. Wie gering waren auch sonst die Hilfsmittel, die sich ihm bei allen Reisen boten! Abgesteckte, durch Baggermaschinen vertiefte und durch Pfähle bezeichnete Fahrwasser in den Mündungen der Häfen kannte man in früheren Zeiten nicht, sondern man ließ der Natur freien Lauf, zu schaffen und zu zerstören, wie sie es grade wollte. Die Unterstützungen trefflicher, bis auf das Kleinste genauer Seekarten, richtiger Chronometer, weitsehender Ferngläser, mit eisernem Fleiß bearbeiteter astronomischer Karten und Berechnungen; kurz alle die vielfachen Erfindungen, um selbst in den fernsten Meeren leicht den kürzesten Weg finden zu können, fehlten dem Schiffer in jenen Jahrhunderten fast gänzlich. Keine erfahrenen, wohldisziplinierten, von einem gestrengen Lotsenkommandeur befehligten Seelotsen erleichterten die Einfahrt in die Häfen, keine Rettungsboote von kunstvoller Konstruktion steuerten kühn durch die schäumende Brandung, um verzweifelnden Schiffbrüchigen auf dem schwankenden Wrack die heißersehnte Hilfe zu bringen. Im Gegenteil sogar, ein rohes Strandrecht, was alles Hab und Gut der armen Schiffbrüchigen als verfallene Beute erklärte, herrschte an allen Küsten und entmenschte Strandbewohner plünderten in wüster Habgier oft die Armen, denen das Meer gnädig wenigstens das Leben geschenkt, wenn es auch ihre Schiffe zertrümmert hatte, bis auf das letzte Kleidungsstück aus. Gehörten die Fälle, dass absichtlich täuschende Feuer angezündet wurden, um die Fahrzeuge dadurch an gefährliche Stellen zu locken, sie desto leichter zum Stranden zu bringen und sich dann des Strandgutes zu bemächtigen, nicht zu den Seltenheiten. Wie aber die Landstraßen damals durch Raubritter auf ihren festen Burgen und allerlei sonstiges zügelloses Gesindel in den dichten Waldungen und den überall zerstreuten Diebsherbergen gefährdet wurden, so dass niemand es nur wagen durfte, die sichere Stadt ohne ein schützendes bewaffnetes Geleit zu verlassen, so gehörte die Seeräuberei zu den gewöhnlichsten Vorkommnissen. Das Mittelmeer war durch die kühnen Korsaren der Barbaresken-Staaten, von denen einzelne Fahrzeuge selbst durch die Biskaya bis in die Nordsee und bis nach Island herauf kreuzten, im höchsten Grade gefährdet, in den westindischen Meeren hausten die wilden Buccaniers, deren Schnellsegler sogar wiederholt die Galeonen der hispanischen Silberflotten anfielen und bezwangen, und auch die Schifffahrt auf unserer Nord- und Ostsee war durch förmlich organisierte Seeräuberbanden, von denen die sogenannten „Vitalienbrüder“ sich den bekanntesten Namen erworben, höchst unsicher gemacht. Konnte deshalb im Mittelalter auch das kleinste Kauffarteischiff es nicht wagen, ohne Wehr und Waffen in die See zu gehen. Schwere Enterbeile und wuchtige Hellebarden standen immer scharf geschliffen zum augenblicklichen Gebrauch bereit, in einem besonderen Verschlage am Maste geordnet und ein kurzes scharfes Schwert am breiten Ledergurt um den Leib getragen, gehörte zur notwendigen Ausrüstung jedes Matrosen, was er außer bei seinen Arbeiten, wo es hätte hinderlich sein können, niemals ablegte. Vermochte ein Schiffer im Anfang des 16. Jahrhunderts aber nur irgendwie die Kosten dazu aufzubringen, so schaffte er sich gewiss ein Paar kleine Schiffsböller auf seinem Verdecke an, die dann nicht nur bei freudigen und festlichen Gelegenheiten, sondern häufig auch zur Notwehr im ernsten blutigen Streit, ihre Donner ertönen ließen.

Allen diesen und noch manch andern Gefahren und Beschwerden musste der Seemann des Mittelalters mit kühnem Mute und fester Stirn trotzen. Es ist daher erklärlich, dass nur Männer von körperlicher Kraft und geistiger Kühnheit, die so leicht vor nichts verzagten, sich einem solchen Beruf, wo Gefahren und Strapazen fast niemals aufhören sollten, widmen konnten.

Freilich waren dafür in mancher Hinsicht die Anforderungen, die an die Führer und Matrosen der Schiffes und die Schnelligkeit der Fahrten machte, ungleich geringer. Winterreisen gehörten im Mittelalter zu den allergrößten Seltenheiten, die nur im Notfall unternommen wurden und vom Beginn des raueren Herbstes bis zu den allmählich zunehmenden Tagen des Frühlings lagen alle Kauffarteischiffe, wenn irgend möglich, abgetakelt am sichern Pfahl im Hafen befestigt. Auch Schnellsegeln und waghalsiges Trotzbieten von Wind und Wetter, um nur möglichst schnell das Ziel der Reise zu erreichen, gehörten damals zu den allerseltensten Ereignissen. Kannten doch unsere Vorfahren den Wert der Zeit lange nicht in gleich hohem Grade, als unsere Gegenwart dies tut und das Sprichwort „dass Zeit Geld sei“ ward im Mittelalter sicherlich nicht erfunden. Wenn ein deutscher Ostseeschiffer im Jahre zwei oder höchstens drei Fahrten nach Riga oder Gothenburg, nach Stockholm oder Drontheim oder nach einem englischen, französischen oder flandrischen Hafen unternahm, so war dies das Höchste, was geleistet wurde. Die mangelnde theoretische Bildung und das Fehlen der vielen Hilfsmittel aller Art wurden damals durch eine möglichst große praktische Erfahrung zu ersetzen gesucht. Die Schiffe unternahmen fast immer dieselben Reisen und besuchten beinahe beständig Jahr ein, Jahr aus die gleichen Häfen. So gab es in allen deutschen Hansehäfen bestimmte Schoonenfahrer, Rigafahrer, Nordlandsfahrer, wie die nach Drontheim oder Archangel segelnden Schiffe genannt wurden, Hollandsfahrer usw. und es gehörte zu den seltensten Ausnahmefällen, dass ein Schiffer mit seinem Fahrzeug eine andere Reise als nach der gewöhnlichen, ihm durch lange Gewohnheit genau bekannten Handels- und Hafenstadt unternahm. Nur das junge Volk der Matrosen, von Lust nach Veränderungen und Abenteuer gelockt, schweifte oft weit in allen bekannten Meeren umher. Wer die Linie gestört und in Asien oder gar in dem erst vor Kurzem entdeckten Amerika, dessen größter Teil noch unbekannt blieb, gewesen war, der galt als eine außergewöhnliche Erscheinung und wurde überall nach einem gewissen Gefühl des Neides und Erstaunens von seinen Kameraden angesehen. Solche Seeleute nannten sich „Matrosen von der langen Fahrt“ und pflegten gewöhnlich zur Unterscheidung und Auszeichnung eine bunte, breite Schärpe von fremdem Seidenzeug zum sonntäglichen Putz um den Leib zu schlingen. Der Knauf einer mächtigen Schiffspistole oder der silberbeschlagene Griff eines fremdartigen Dolchmessers glänzte fast immer aus der Schärpe hervor. Solche Matrosen von der langen Fahrt waren häufig wilde, verwegene Gesellen, die in den Trinkstuben und bei den Tanzfesten unter ihren Genossen gern das große Wort führten und die eine blutige Rauferei lieber aufsuchten als sie grade ängstlich vermieden. Ein ehrbarer, stiller Bürger ging ihnen daher gerne möglichst weit aus dem Wege, wenn dies auch nicht ausschloss, dass sein hübsches, dralles Töchterchen verstohlen den schlanken kräftigen Burschen mit ihren klaren Augen recht lange nachzublinzeln suchte. Waren diese einzelnen, von der Tropensonne braun gebrannten, weit gereisten Seeleute doch außergewöhnliche Erscheinungen und solche haben zu allen Zeiten sich eines besonderen Wohlwollens in der Mädchenwelt erfreut, wie dies auch wahrscheinlich für alle zukünftigen Zeiten so bleiben wird.

Ungeachtet der Langsamkeit und geringen Ausdehnung deutscher Seeschifffahrt war sie für alle unsere Küstenstädte von höchster Bedeutung. Der mächtige Hansabund, im Beginn des 16. Jahrhunderts allerdings im Erlöschen seiner Macht, der mehr als einmal den nordischen Königreichen nicht allein den Krieg erklärt, sondern sie auch siegreich bezwungen hatte, verdankte der Seeschifffahrt den weit größten Teil seines Ansehens. Seine weit und breit mit Ehren genannten „wendischen Städte“: Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald und Stettin hatten durch ihre zahlreiche, mit Kraft und Geschick getriebene Reederei den besten Teil ihres Wohlstandes erworben und ihre tüchtigen gut bemannten Schiffe erfreuten sich überall in der ganzen Ost- und Nordsee, hoch bis Drontheim und Archangel hinauf, eines besonders guten Rufes.

Die damaligen Kauffahrer waren möglichst rund und bauchig und mehr zum Einnehmen großer Lasten als zum Schnellsegeln erbaut und dabei selten über 50 – 80 Last Tragfähigkeit groß, da die geringe Tiefe der Einfahrt in den meisten Häfen keine größeren Fahrzeuge gestattete. Fest und durchweg vom besten Eichenholz gefertigt waren diese Ostseeschiffe der Hansa und wo sie hinkamen, konnten sie sich überall mit Ehren sehen lassen. Und wie das Schiff selbst so war auch dessen Mannschaft lauter kerniges, tüchtiges Seevolk von der Ostseeküste, zwar wohl oft etwas rau im Auftreten und nicht fein im Reden und Umgang, aber treu, zuverlässig und unverzagt, mochte es sich im wütenden Sturm auf engem Fahrwasser oder beim Kampfe Mann gegen Mann mit wilden Seeräubern zu bewähren haben. Litten die strengen Satzungen der Hansa es doch nicht, dass schlecht gebaute oder unzuverlässig bemannte Schiffe unter ihrer Flagge fahren durften, damit deren Ruf nicht gefährdet werden konnte. Und unter diesem Hansakreuz hatte der gelbe Greif im blauen Feld, das Wappen der guten alten Stadt Rostock, von jeher einen besonders geachteten Namen. Musste der Schiffer doch ein angesessener Bürger Rostocks sein, und sah ein gestrenger Rat mit besonderer Schärfe bei der Musterung des Schiffsvolkes darauf, dass sich kein verlaufenes Gesindel darunter befand, sondern alle entweder aus der Stadt selbst, oder dem ihr zugehörigen Flecken Warnemünde oder sonst vom sogenannten „Fischlande“ stammten.

Besonders viele Warnemünder, diese echten Abkömmlinge des nordfriesischen Volksstammes, der sich am Beginn des 13ten Jahrhunderts an einigen Teilen der deutschen Ostseeküste niedergelassen hatte, um hier Seeschifffahrt und Fischfang zu betreiben, dienten vielfach auf diesen Rostocker Schiffen.

Auch an diesem zwar windigen und rauen, aber dabei doch sonnenklaren Apriltag des Jahres 1523 konnte man so recht sehen, wie eng alle Interessen der Bewohner von ganz Warnemünde mit der Rostocker Seeschifffahrt verwachsen waren. Unweit des alten befestigten Turmes, der nicht fern von der Mündung der Warnow in das Meer, zum Schutz – oft auch zur Beherrschung des Hafens – erbaut und mit einigen Kartaunen und einer geringen Besatzung von einem Dutzend Söldnern versehen war, lagen, an starken Pfählen befestigt, zwei stattliche Kauffarteischiffe, eben im Begriff, sobald als möglich in See zu gehen. Die blaue Flagge mit dem gelben Greif unter der größeren weißen Flagge mit dem roten Kreuz der Hansa zeigte, dass sie zur Stadt Rostock gehörten. Sie waren bestimmt, nach Drontheim zu segeln, dort goldene Weizenkörner von den gesegneten Fluren Mecklenburgs hinzubringen und gegen Tran, Hering, Stockfische und andere nordische Produkte einzutauschen. Es gab noch vieles vor dem Auslaufen in die See an Bord der Fahrzeuge zu ordnen und trotz des rauen Windes hatten die kräftigen Matrosen ihre dicken Friesjacken abgeworfen, um so ungehindert bei der angestrengten Arbeit zu sein. Befehligten doch eifrige Schiffer beide Fahrzeuge, die genau aufpassten, dass alles bis auf das Kleinste an Bord gut instand sei, bevor sie die Reise antraten. Besondere Assekuranzgesellschaften, um Schiff und Ladung gegen Seegefahr zu versichern, kannte jene Zeit noch nicht; es ging alles auf eigene Gefahr des Befrachters und Reeders und da der Schiffer häufig einen mehr oder minder großen Anteil am Fahrzeug besaß, so musste er darauf achten, wenn er nicht durch eigene Fahrlässigkeit sein Schiff und somit auch sein Vermögen verlieren wollte. Besonders der junge Schiffer, der die „Greif von Rostock“, so hieß die stattlichste der beiden Galeassen, befehligte, schien von der eifrigsten Tätigkeit zu sein und verschmähte es nicht, häufig selbst mit Hand anzulegen und den acht bis zehn stämmigen, verwetterten Matrosen, die seine Mannschaft bildeten, zu helfen. Hinrich Wulf, so hieß der junge Schiffer, der Sohn eines angesehenen Kaufherrn an der Ecke der Altbettelmönchsstraße und des Hopfenmarktes zu Rostock, galt aber nicht allein für einen der lustigsten und dabei kühnsten, sondern zugleich auch tüchtigsten Seeleute, welche nur jemals aus dem Hafen der Warnow abfuhren. Wo nur hansisches Schiffsvolk sich in irgendeiner Hafenschenke versammelte, da wurde sein Name in Ehren gehalten. Seine nicht zu bändige Liebe für das Meer und alles, was damit zusammenhing, hatte ihn gegen den Willen des gestrengen Vaters, der ihn eigentlich für die Schreibstube des Kaufmannshauses bestimmte, ein Seemann werden lassen. In Amsterdam, wohin sein Vater ihn als Jungen geschickt hatte, damit er Handel und Wandel gründlich erlerne, war er heimlich davongelaufen und hatte sich auf ein holländisches Schiff, das nach Indien fuhr, als Schiffsjunge anwerben lassen. Mehrere Jahre war er im Vaterhause verschollen gewesen, während er als Seemann auf den fernsten Meeren umherkreuzte, bis er plötzlich zur großen Freude der Seinen als stattlicher Matrose von der langen Fahrt wieder in der Vaterstadt erschien. Lange müßig zu sein, lag aber nicht in seiner Art, und als sein Vater, der sich notgedrungen dareingefunden hatte, dass sein Sohn statt ein Kaufherr ein Schiffer geworden war, ihm die Führerschaft eines Schoonenfahrers anbot, schlug er auch dieses Anerbieten entschieden aus. Die Regelmäßigkeit der bestimmten Fahrten behagte seinem ungebundenen Sinn noch nicht und er suchte noch mehr wilde Abenteuer, als er bereits bestanden hatte. Der Bund der Hansa hatte grade mehrere harte Kämpfe mit dem Übermute der dänischen Könige zu bestehen und konnte mutige Männer gebrauchen. So nahm Hinrich Wulf denn Dienste auf einem bewaffneten Lübecker Schiff und zeichnete sich bei mehreren Gelegenheiten in den Kämpfen gegen den grausamen und harten König Christian II. von Dänemark aus, diesem unversöhnlichen Feind der Hansa. Erst im vorigen Herbst war er wieder nach Rostock heimgekehrt und hatte nun endlich den Bitten seiner Familie nachgebend, sich dazu verstanden, die Führung eines Nordlandfahrers zu übernehmen. Musste der alte gestrenge Kaufherr Niclas Wulf nun auch gegen Wunsch und Willen den Sohn als Schiffer sehen, so setzte er doch seinen Stolz daran, ihm ein Fahrzeug zu geben, wie es stattlicher nie von den Rostocker Schiffswerften vom Stapel gelaufen war. Hans Willgaß, der angesehenste der vielbeschäftigten Schiffszimmermeister, hatte die „Greif von Rostock“ für das beste Fahrzeug erklärt, welches jemals von ihm aus kernigem mecklenburgischem Eichenholz und zähem schwedischem Eisen erbaut worden sei. Jetzt sollte das Schiff seine erste Fahrt antreten und da die Sitten jener Zeit, so einfach sie auch sonst waren, doch bei besonderen Gelegenheiten auch außergewöhnliche Festlichkeiten liebten, so fanden diese in ausgedehnter Weise statt. Die zahlreiche Sippschaft der wohlangesehenen Wulf’schen Familie war am frühen Morgen noch im Rostocker Hafen zu einem festlichen Imbiss an Bord des absegelnden Schiffes eingeladen. Von dem stattlichen Wohnhause des Niclas Wulf hatte sich der lange Festzug über den Hopfenmarkt und die Breite- und Schickmannsstraße nach dem Strande begeben. Voran die blasenden Zinkenisten des Stadtpfeifers, die auf ihren Instrumenten einen so gewaltigen Lärm machten, dass es weit durch alle Straßen schallte und die Zahl der Zuschauer, die aus Neugierde oder Teilnahme dem langen Zuge folgten, immer mehr anschwoll. Viele Häuser angesehener Kaufherren, Schiffer oder wohlhabender Handwerker, die mit dem Wulf’schen Geschlechte in Verbindung standen, in den Straßen, wodurch der Zug ging, ließen dem Tage zu Ehren ihre Festflaggen mit dem großen gelben Greif im blauen Feld vom Giebel herabwehen. Besonders aber am Hafen selbst herrschte das regeste Leben, denn alle Schiffe, die dort lagen, entfalteten ebenfalls ihre bunten Flaggen, so viele sie davon besaßen, während die Mannschaft den Zug mit lautem Hurra willkommen hieß. Hatte der reiche Niclas Wulf an diesem Feiertage doch einhundert Mark Lübisch an die Schiffskasse gespendet, damit seinem heute absegelnden Sohn ein tüchtiger Vatertrunk getrunken wurde. Gleich vor dem Schnickmannstore am Strande lagen einige große Tonnen mit dem berühmten starken Rostocker Doppelbier, und zwei stämmige Brauerknechte machten die Schenker und füllten allen Seeleuten, die sich einen Trunk ausbaten, die großen hölzernen Schleifkannen so voll, dass der weiße Schaum oft hoch über den Rand stand. Solch gutes Bier erfrischte schon die Kehlen und machte die Brust frei und so konnte es nicht ausbleiben, dass die lustigen Seeleute ihre lauten Rufe: „Hoch, hoch der wohlansehnliche Kaufherr Niclas Wulf“ oder häufiger noch: „Hoch, Hurra, hoch der junge Schiffer Hinrich Wulf, möge er die ‚Greif von Rostock‘ seinem Hause zum Nutzen und unserer Stadt zu Ehren noch recht lange Jahre glücklich führen“, so laut schrieen, dass es längs des langgedehnten Strandes bis weit hinter das Koßfeldertor zu hören war. Und die Jungens, die ebenfalls ihr Bier erhalten und wohin gelbe Weizensemmel in Menge verteilt wurden, was machten die für einen Lärm und trieben für Possenspiele. Sie kletterten hoch in die Masten, der im Hafen ankernden Fahrzeuge, um zu zeigen, dass sie schon jetzt in allen diesen waghalsigen Kletterkunststücken, wie sie der Seemann beherrschen muss, geübt waren.

Am Ufer der Warnow selbst, die noch kein fester Kai einfasste, war ein großes Zelt aufgeschlagen, um den letzten Trunk am Festlande einzunehmen. Der Hafenmeister, ein alter verwetterter Seemann, der sein linkes Auge im Kampfe gegen wilde Seeräuber eingebüßt hatte, die Bresche nun mit einem mächtigen Pechpflaster bedeckt hielt, der Schiffszimmermeister, der die Galeasse erbaut, der Segelmacher der sie mit Segel und Takelwerk ausgerüstet und noch ein halbes Dutzend angesehener Handwerksmeister verschiedener Zünfte, die sonst zu ihrer Erbauung und Ausrüstung mit beigetragen hatten, nebst einem Dutzend älterer Schiffer und Steuermänner von den im Hafen liegenden Schiffen, bildeten hier die Gäste. Die damalige Zeit liebte das Trinken starker Getränke und so kreisten denn in diesem Zelte die Silberhumpen mit warmen Würzereien schnell herum und mussten von dem alten bewährten Hausdiener des Wulf’schen Hauses, der hier den Kellermeister machte, recht häufig nachgefüllt werden, da sie stets bis zur Nagelprobe geleert zu ihm zurückkehrten. Selbst die hübschen Jungfern und ehrbaren Hausfrauen unter den Gästen nippten von dem warmen würzigen Wein, der von den scharf gerösteten Brotschnitten und den Muskatnelken, die auf ihm schwammen, so aromatisch duftete, so dass bald die Wangen glühten und die Augen heller blitzten. Außerdem war der Aprilmorgen noch kühl und die Fahrt auf dem Schiff sollte eine gute Strecke bis Warnemünde mitgemacht werden, deshalb war ein inneres Erwärmungsmittel angebracht.

Eine Anzahl festlich geschmückter Boote nahm endlich an dem langen Holzsteg, der vor dem Schnickmannstor in die Warnow führte, die ganze frohe Gesellschaft auf, um sie an Bord der „Greif von Rostock“ zu bringen. Das Schiff mit allen möglichen Flaggen und grünen Tannenbüschen hübsch verziert, am Ehrenplatz die weiße Flagge mit dem roten Kreuz des Hansabundes, dem am meisten geachteten Zeichen, das die Schifffahrt damals kannte, hatte sich bereits auf die Mitte des breiten mächtigen Stromes gelegt. Auf dem Hinterdeck stand der junge Schiffer Hinrich Wulf und wie sein Auge die abstoßenden Boote mit den jubelnden Gästen erkannte, donnerten auf seinen Handwink hin die zwei Karthaunen auf dem Verdeck seines Fahrzeuges zum Ehrensalut und fuhren damit fort, bis die Boote an dessen Seite anlegten und die Gäste die breite Treppe bestiegen hatten, die zur Kajüte führte.

Nach dem frommen Sinn jener Zeit durfte der Segen der Kirche jeder wichtigen Handlung niemals fehlen, und so war denn auch auf dem Deck der „Greif von Rostock“ ein Altar aufgeschlagen und auf das Beste ausgeschmückt worden. Pater Rothstein aus dem Dominikaner-Kloster zu St. Johannis, der Beichtvater und Hausfreund der ganzen Wulf’schen Familie, hielt hier die Heilige Messe ab und erteilte den Segen der Kirche für das Schiff und dessen Führer. Der Pater, zu den beliebtesten Kanzelrednern Rostocks gehörend, der besonders unter den angesehenen Geschlechtern viele eifrige Verehrer zählte, war ein strenger Verteidiger der Rechte der Römisch-Katholischen Kirche und verstand es, mit heftigen Worten ein drohendes Strafgericht über alle Ketzer und Zweifelhaften im Glauben zu halten. So war denn auch seine jetzige Rede zur Einweihung des neuen Fahrzeuges nicht frei von Vorwürfen über den Unglauben, der sich unter so vielen jungen Seeleuten immer mehr zu verbreiten anfing und er schwor den Zorn des Himmels auf alle herab, die es nur wagten, den mindesten Zweifel an den Satzungen der hohen römischen Kirche, wie sie der Heilige Vater in Rom durch den Mund seiner Priester verkünden ließe, zu hegen. Schloss er seine donnernde Rede doch damit, dass es besser wäre, dieses stattliche neue Schiff ruhe auf dem Grunde des Meeres, wo es am tiefsten sei, und dessen Mannschaft fände ihr Grab im Bauche der Fische, als dass jemals Ketzerei, Zweifel und Unglauben an den Lehren, die aus Rom verkündet würden, an Bord herrschen möge! Gar lautes Schluchzen der Frauen ertönte bei diesen Straf- und Drohworten des glaubenseifrigen Paters, und die Tücher aus den reichgestickten, an hellglänzenden Stahlketten hängenden Gürteltaschen fuhren oft an die Augen, um die Tränen zu trocknen. Hätte der Redner aber die teils unwilligen, teils spöttisch blickenden Gesichter der meisten Seeleute unter den anwesenden Gästen beobachtet, so würde er bemerkt haben, dass seine allzu eifrige und strenge Rede gerade dadurch ihren beabsichtigten Zweck verfehlte. Besonders das hübsche männliche Antlitz des jungen Hinrich Wulfs selbst nahm bei einigen sehr zürnenden Worten des Paters Rothstein sogar einen trotzigen, ja fast bösen Ausdruck an, und die Blicke, die er dem katholischen Eiferer zuwarf, schienen nichts weniger als freundlich zu sein.

Es war ein Glück, dass sogleich nach Beendigung der Messe die „Greif von Rostock“ von dem Pfahle, an dem sie bisher festlag, gelöst wurde und die Fahrt begann, so dass Hinrich Wulf durch seine Pflichten als Schiffer zu sehr in Anspruch genommen wurde, sonst dürfte leicht noch ein heftiger Wortwechsel zwischen ihm und dem Pater erfolgt sein. Ein innerer tiefgehender Zwiespalt entstand aber von dieser Stunde an zwischen beiden Männern und als Freunde schieden sie dabei nicht voneinander.

Da der Wind noch nicht günstig war, so wurde die Galeasse durch ein halbes Dutzend Boote, die alle mit kräftigen Ruderern besetzt waren, bis hinter Bramow, eine halbe Meile von der Stadt, am Schlepptau gezogen. So lange blieben auch die Gäste an Bord und der feurige alte Rheinwein, aus dem besten Mutterfass des gut gefüllten Wulf’schen Kellers, der in mächtigen Humpen kredenzt wurde, vereint mit den Klängen der Gesellen des Rostocker Stadtpfeifers, die in einem Boote sitzend ihre munteren Weisen über die breite in hellem Sonnenschein glitzernde und blitzende Fläche der Warnow ertönen ließen, verfehlten nicht, die frühere heitere Stimmung bald wieder hervorzurufen. Dass der sonst so glaubenseifrige, fanatische Pater Rothstein ein Liebhaber eines guten Tropfens sei, und seinen silbernen Pokal wiederholt leerte, konnte man auch heute bei dieser Fahrt merken.

Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo das Schiff vollen Wind hatte und alle Segel beisetzen konnte und somit die Gäste seine Planken verlassen und sich in den Booten nach der Stadt zurückrudern lassen mussten, wenn sie nicht die Fahrt bis nach Warnemünde mitmachen wollten. Noch ein kräftiger Händedruck aller an Hinrich Wulf und manch herzlich gemeinter Abschiedswunsch für die glückliche Reise nach dem fernen Norden, dann entfaltete das Schiff bald die vollen Segel und gleich einem riesigen Schwan setzte es seine Fahrt mit rascher Strömung fort, während die Boote nach der Stadt zurückruderten.

Der Aufenthalt in Warnemünde, wo noch einiges an der Ladung geordnet werden musste, schien dem jungen Schiffer gar nicht so unwillkommen zu sein, als man sonst bei seiner Ungeduld hätte erwarten sollen. Musste er doch sehnsüchtig auf einen Besuch an Bord seines Schiffes harren, denn er sah außergewöhnlich oft mit spähenden Blicken auf die blau-grüne Fläche des Meeres hinaus, um unter der Menge der dort kreuzenden Fischerboote ein bestimmtes zu erkennen. So war es vielleicht auch kein bloßer Zufall, dass er seinen festtäglichen Anzug, den er dem Besuch der vornehmen Gäste im Rostocker Hafen zu Ehren angelegt hatte, noch immer nicht mit der gewöhnlichen Kleidung eines Schiffers auf der See vertauscht hatte. Freilich, gar schmuck sah der junge wohlgebaute Schiffsführer, der wohl sechs Fuß maß, mit dem offenen, ehrlichen, an der Sonne gebräunten Gesicht auch jetzt aus, und es war nicht verwunderlich, dass in seiner Vaterstadt manche hübsche Jungfer aus angesehenem Geschlechte ihm mit besonderem Wohlgefallen nachgeblinzelt hatte. Ein Wams aus feinem niederländischem blauem Tuch umschloss eng den Oberkörper und ließ dessen kräftige Formen recht merklich hervortreten. Die Ärmel waren mit kunstvollen Schlitzen versehen, woraus die weiße feine Leinewand des Hemdes hervorbauschte, während ein breiter weißer Halskragen von zierlicher Arbeit den Hals umschloss. Kurze weite Pluderhosen, zu deren Anfertigung der Schneider manche Elle feines blaues Tuch verbraucht hatte, in so viele Falten lagen sie, reichten bis zum Knie, während sie um den Hüften an einem breiten, kostbar gewirkten Schal, den Hinrich Wulf aus Indien mitgebracht hatte, festgehalten wurden. Der kunstvoll mit Silber ausgelegte Knauf einer langen Pistole mit mächtigem Radschloss blitzte aus diesem Schal hervor. Die stämmigen Waden staken in blauen, mit bunter Wolle am Zwickel ausgenähten Strümpfen, während breite Schuhe mit hellfunkelnden Silberschnallen den Fuß bekleideten. Das nach den Sitten jener Zeit lang bis auf den Nacken reichende hellblonde Haar war jetzt im Hafen zierlich gestrählt und in der Mitte gescheitelt, mochte sonst freilich auf der See, wenn der Sturmwind da hineinfuhr, oft wild genug das Gesicht umflattern. Langes ungeschorenes Haar war damals an der Ostseeküste das Ehrenvorrecht aller freien nicht hörigen Männer, und so trugen es auch sämtliche Matrosen auf den Schiffen, hatten es aber, damit es sie bei der Arbeit nicht hinderte, gewöhnlich mit einem schmalen Lederband festgebunden. Der breite Hut von feinem Filz war an der einen Seite mit der Krempe aufgeschlagen und mit einer kleinen silbernen Agraffe in Form eines Schiffsankers und zwei Bandschleifen in den schwarz-gelben Rostocker und den rot-weißen hanseatischen Farben geschmückt. Über der Schulter, an einem breiten, mit silbernem Buckel reich verzierten Ledergurt, hing ein kurzes breites Enterschwert, dessen kunstvoll gearbeiteter Handkorb schon manche tiefe Einhiebe als Spuren bestandener Kämpfe zeigte.

Schon manches Warnemünder Fischerboot war in rascher Fahrt an der „Greif von Rostock“ vorbeigeschossen, aber das rechte, von dem jungen Führer so sehnlichst erwartete, schien noch immer nicht gekommen zu sein. Zuletzt wurde Hinrich immer ungeduldiger, ja, er stieg, trotz seines geputzten Anzuges, mit seemännischer Gewandtheit in die Strickleiter bis zum Mastkorb empor, um von dessen Höhe weit hinauszublicken. Seine Mühe sollte belohnt werden, denn bald schien er in einem kleinen Boote, was in schneller Fahrt der Strommündung zueilte, das Ziel seiner Wünsche gefunden zu haben. Die untergehende Sonne hatte des Meeres weite Fläche mit purpurnem Glanz übergossen und ihre letzten Strahlen fielen auf die Segel dieses kleinen Bootes, dass sie wie aus goldenen Fäden gewoben glänzten. Auch das junge Mädchen, das vorne im Boote aufrecht stand, sich mit der einen Hand nachlässig auf die eingeholten Fischernetze stützend, wurde in diesen Glanz gehüllt und es schien so, als sei die Natur bestrebt, seinen Anblick möglichst zu verschönern. Selbst der kurze weite faltige Rock vom gröbsten dunkelblauen Fries und die runde, vorne offene Jacke von gleichem Stoff konnten die Anmut seiner Formen nicht verhüllen. Reiche blonde, von der Arbeit gelöste Haarflechten fielen ihr über die Schultern und bildeten den rechten Rahmen für ihr ebenmäßiges Gesicht. Es schien, als sei ein gewisser poetischer Hauch über dem ganzen ausgegossen, so anmutig war das Bild des Fischerbootes mit dem schlank gewachsenen Mädchen darauf.

Von der geschickten Hand des alten grauhaarigen Fischers, der hinten am Steuerruder saß, geleitet, flog das Fahrzeug haarscharf am Bug der „Greif von Rostock“ vorbei, während das Mädchen vorne mit großer Behändigkeit auf die Ruderbank sprang, um in geübter Schnelligkeit die Segel zu lösen und dann abzunehmen, so dass die Landung genau an dem bestimmten Anlegeplatze stattfinden konnte.

Rasch war jetzt Schiffer Hinrich Wulf aus dem Mastkorb herabgeklettert und eilte von Bord seines Schiffes nach der Anlegestelle des Bootes. Kam er doch gerade noch zur rechten Zeit, als die junge Warnemünderin das Land betrat und dann mit Hilfe der hinzugeeilten Mutter, ebenfalls eine stattliche Frau, den Alten das etwas steile Ufer hinaufgeleitete. So kräftig der Oberkörper des alten Wegner, so hieß der Fischer, auch noch war, seine starken Arme stundenlang die schwersten Ruder zu führen vermochten, so konnte man doch jetzt bemerken, dass ihm beide Beine von der Mitte der Schenkel fehlten und durch kleine angeschnallte Holzstumpfen ersetzt waren. Dadurch hatte er kaum eine Höhe von 3 1/2 Fuß und konnte ohne fremde Hilfe sich nur mit größter Mühe von der Stelle bewegen. In der blutigen Seeschlacht bei Bornholm im Jahre 1511, als die hansischen Schiffe die ganze dänische Kriegsflotte unter dem wilden eroberungslustigen König Johann besiegten, hatte Wegner, damals noch ein rüstiger Steuermann auf einem bewaffneten Rostocker Schiff, seine beiden Füße verloren. Die Anfertigung künstlicher Glieder kannte die damalige Zeit noch nicht und so musste der Verstümmelte sich mit diesen beiden Holzstummeln begnügen. Dessen ungeachtet war er noch immer der beste Seemann in ganz Warnemünde, und galt es, beim schwersten Sturme ein Schiff in den Hafen zu bringen, so war er sicherlich der Erste, der sich in das Boot heben ließ, um dies Werk der Rettung zu versuchen. Er war überhaupt ein Mann, dem ein mutiges kühnes Herz in der Brust schlug und der, wo es galt fremde Not zu lindern, keinen Augenblick mit tatkräftiger Hilfe zauderte. Der lange weißgraue Bart, der ihm bis weit über die von Wind und Wetter gerötete Brust hing, und die feurigen Augen unter den dichten weißen Augenbrauen gaben ihm dabei ein ehrfurchtgebietendes Ansehen, was freilich durch die arge Verunstaltung seiner Füße wieder sehr beeinträchtigt wurde.

Der Fang, den der alte Wegner mit Hilfe seiner Tochter Gundula an dem heutigen Tage in der See gemacht hatte, schien nicht allzu reichlich zu sein. Mochte dies nun der Grund der üblen Laune der Frau Wegner sein oder fürchtete sie, das Herbeieilen des jungen Schiffers werde Grund zu boshaften Klatschereien unter den überall am Ufer mit dem Auslösen des Fanges aus den Netzen beschäftigten Weibern aus dem ganzen Orte, kurz, sie empfing seinen freundlichen Gruß nur äußerst kurz, ja selbst unfreundlich. Die tiefe Röte aber, die das Gesicht der Tochter jetzt überzog, bewies, dass Gundula die Ankunft des Schiffers nicht gleichgültig sein könne.

„Steht dem Schiffer vielleicht etwas bei uns zu Begehr, dass er es so eilig hat, herzulaufen, als wenn der Vogt die neuen Steuern eintreiben will?“, fragte die Alte in der eigentümlichen Warnemünder Mundart, die sich damals noch weit mehr von dem Rostocker Plattdeutsch unterschied, spöttisch den Schiffer.

„Wollt mich nur nach dem heutigen Fang erkundigen und fragen, ob ich ein halbes Dutzend fette Dorsche von Euch bekomme, um zu Abend noch ein gutes Nachtessen in der Kajüte meines Schiffes zu halten, bevor ich mit anbrechendem Tag dann in See gehe“, antwortete Hinrich Wulf, sichtbar über Frau Wegners kurzen Empfang verlegen.

„So, also Dorsche will der Schiffer in eigener Person von einer armen Warnemünder Fischerfrau einkaufen? Mir deucht, das wäre doch eher ein Geschäft für den Schiffsjungen gewesen als für den Herrn Hinrich Wulf, den Sohn des reichen, stolzen Kaufherrn in der Stadt, der nicht leiden will, dass unsereins auch nur einen Schritt in seine Schreibstube setzen darf, da er behauptet, wir Fischerfrauen stänken zu sehr nach Fischen“, erwiderte das Weib, und die Erinnerung einer Beschimpfung, die sie von dem alten übermütigen Handelsherrn unlängst erhalten haben musste, flammte zornig bei ihr auf. „Kann Euch nicht mit Dorschen dienen, denn die wenigen, die heute gefangen sind, wurden längst von meinen besten Kunden in Rostock, den hochehrwürdigen Patern im St. Johanniskloster, zum heiligen Osterfeste bestellt“, fügte sie schnippisch hinzu.

„Was das Weib da für dummes Zeug schnackt! Kehrt Euch nicht daran, Schiffer Hinrich Wulf; für einen Seemann wie Ihr sind immer Fische da, solange der alte Claus Wegner noch eine Flosse fängt“, rief der Alte, der in der Nähe auf einem umgestürzten Boot sitzend die Unterhaltung mit angehört hatte. „Da frisch, Gundel, such ein halbes Dutzend der besten Dorsche für den Schiffer aus“, wandte er sich nun, ohne auf sein noch heftig brummendes Weib zu achten, an die emsig mit dem Sortieren des Fanges beschäftigte Tochter. Wie geschwinde war die hübsche muntere Gundel jetzt bereit, des Vaters Gebot zu erfüllen und die besten Fische des ganzen Fanges wurden gewiss für den Schiffer bereitgelegt.

Es war keine neue Liebe, die beide füreinander hegten. Vor einiger Zeit hatte Hinrich Wulf ein Krankenlager von mehreren Wochen hier in Warnemünde erdulden müssen, weil er sich beim Herunterfallen aus dem Mast den Fuß verletzt hatte, und bei dieser Gelegenheit hatten sich die jungen Leute häufig gesehen. Ein offenes Geständnis war freilich von keiner Seite erfolgt und es schien fast, als ob die Verliebten sich davor scheuten, frei auszusprechen, was die Augen – die Spiegel der innersten und heiligsten Gefühle des Herzens – längst gegenseitig verkündet hatten. Und doch, wie die Verhältnisse nun einmal waren, schien diese Liebe niemals zu einem erwünschten Ziele zu führen. Die Aufrechthaltung von Rang und Ansehen und der Unterschied der Stände verboten eine solche Verbindung. So schien denn auch die Kluft, die zwischen Hinrich Wulf, dem Sohne eines der angesehensten Rostocker Handelsherrn, dem Sprössling eines weitverzweigten Patriziergeschlechts, was in den ersten Ehrenämtern der Stadt vertreten war, und Gundula Wegner, dem armen Fischermädchen aus Warnemünde, unüberwindlich.

Grade diese Furcht, dass Schiffer Hinrich Wulf nur nach Seemannsart ein kurzweiliges Spiel mit ihrer Tochter Gundula treiben, das Mädchen aber weder heute noch morgen als sein rechtmäßiges Eheweib in sein stolzes Bürgerhaus führen würde, machte Frau Wegner dem jungen Manne so abgeneigt. Sahen doch alle Warnemünder, ebenfalls ein schönes Erbteil des friesischen Volksstammes, mit der äußersten Strenge auf die unbedingte Sittenreinheit ihrer Töchter und Frauen, und ein junges Mädchen, dessen Ruf auch nur den allermindesten Makel hatte, war auf immer geschädigt.

Während Mutter und Tochter mit dem Auslösen der Fische aus den Maschen des weitläufigen Netzes beschäftigt waren, setzte sich der Schiffer, der keine sonderliche Eile mehr zu haben schien, seine Dorsche in Empfang zu nehmen, zum alten Wegner auf das umgestürzte Boot, dort mit ihm zu plaudern. Wusste er doch, es gereiche dem Alten zur besonderen Ehre und zum größten Vergnügen, mit einem angesehenen Rostocker Schiffer vor aller Augen vertraulich zu verkehren. Aber abgesehen davon mochte er gerne mit dem alten Seebären einen längeren Schnack machen. Der Alte war in allen nordischen Meeren bekannt und konnte dem jungen Seemann so manches von Interesse und großem Nutzen erzählen. Eine gefährliche und kritische Zeit war für die hansischen Schiffer, die nach dem Norden fuhren, eingetreten und gebot die größte Vorsicht. Der harte despotische König Christian II. von Dänemark, der ärgste Feind des Hansabundes, herrschte mit unumschränkter Macht in allen drei nordischen Reichen und fand ein besonderes Wohlgefallen daran, den Handel der wendischen Städte möglichst zu unterdrücken. So hatte er sogar mehrere Jahre hindurch alle schwedischen Städte gänzlich für die hansischen Schiffe gesperrt, wodurch besonders Rostock und Wismar, die viel Bier, Getreide und Obst dahin ausführten, hart litten. War den Hansen der offene Handel nach Schweden und auch mitunter nach Norwegen verboten, so musste ein heimlicher Schleichhandel, der zwar viel Gefahr, dafür aber, wenn er glückte, desto reicheren Gewinn brachte, an dessen Stelle treten. In dunklen stürmischen Nächten liefen die Fahrzeuge in die versteckten Buchten der schwedischen Scheeren ein und vertraute Fischer nahmen dort die mitgebrachte Ladung in Empfang und lieferten neue Waren zur Rückfracht. Freilich kam es bei diesem unerlaubten Schleichhandel nicht selten zum heftigen Kampf mit den bewaffneten dänischen Ruderboten des Königs Christian, die unablässig längs der ganzen nordischen Küste umherkreuzten, oder auch zu Lande mit den gewappneten Strandreitern und den Strandvögten und ihren reisigen Knechten. Blutigen Streit und heftige Fehde auf Leben und Tod war das raue kühne Geschlecht so gewöhnt, dass weiter nicht viel Rede davon gemacht wurde.

Im Jahre 1523 hatten die Streitigkeiten und Kämpfe, die fast unablässig bald hier, bald dort an den Küsten der Ostsee tobten, einen außergewöhnlich hohen Grad erreicht. Die Schweden, der grausamen Tyrannei des Königs Christian II. überdrüssig, waren in offene Empörung gegen ihn ausgebrochen und hatten den jungen, wegen seiner besonderen Tapferkeit, großen Klugheit und Weisheit hochgeehrten Gustav Erichsohn aus dem edlen Hause der Wasa, zu ihrem Führer erwählt und auch in Dänemark selbst war von einer mächtigen Partei der Herzog von Holstein als König proklamiert worden. König Christian II., bei aller Grausamkeit ein tapferer energischer Mann, hatte aber starke Haufen gewappneter Soldaten zusammengebracht, der größte Teil des dänischen Adels stand ebenfalls auf seiner Seite und so fanden die heftigsten Kämpfe in allen nordischen Landen und oft auch Meeren statt und die Wellen der Ostsee, des Kattegatts und der norwegischen Fjorde wurden nicht selten von Blut gerötet. Der Bund der Hansa, dieser alte Gegner König Christians, hatte sogleich Partei für den neuen König Gustav Wasa genommen und suchte dessen Macht auf jegliche Weise zu unterstützen, während Herzog Albrecht von Mecklenburg, wegen der besonderen Wohlgestalt seines Körpers „der Schöne“ genannt, es mit König Christian hielt. So war Rostock in ganz eigentümlicher Lage, doch betrachteten sich dessen Bürger weit mehr als Glieder des Hansabundes, denn als Untertanen des Herzogs von Mecklenburg und wie sie sich zu allen Zeiten verzweifelt wenig um die Befehle, die ihnen aus der herzoglichen Burg in Güstrow oder Schwerin gekommen waren, gekümmert hatten, so geschah dies auch jetzt hinsichtlich ihrer Teilnahme in diesen nordischen Streithändeln und sie suchten, ihrem Herzog zum Trotz, dem König Christian auf alle Weise zu schaden. Der alte Handelsherr Niclas Wulf war aber ein sehr vorsichtiger Mann, der es wenigstens nicht gerne ohne allzu dringende Not mit dem Herzoge Albrecht von Mecklenburg verderben wollte. Er kannte den kühnen, abenteuerlustigen Sinn seines Sohnes Hinrich, der am liebsten, statt mit dem „Greif von Rostock“ Frachtgüter nach Norwegen zu fahren, sein Schiff bewaffnet und dann auf Königsbeute gegen König Christians Fahrzeuge damit gekreuzt hätte und hatte ihm deshalb noch in der letzten Abschiedsstunde den allerstrengsten Befehl erteilt, sich unter keinen Umständen freiwillig mit in diese Streithändel zu mischen. Sein Eigentum, Schiff und Ladung sollte er zwar im Notfall auf das Entschiedenste gegen jedermann und somit auch gegen Dänemarks Fahrzeuge oder Söldner verteidigen, sonst aber jedes Gefecht eher vermeiden als gerade mutwillig aufsuchen. Besaß Herzog Albrecht von Mecklenburg doch noch nicht weit von Warnemünde ebenfalls einen befestigten, mit einigen reisigen Knechten besetzten Turm, wodurch er die Rostocker Schiffe auf der Warnow arg molestieren konnte und so hielt der alte Ratsherr Wulf es nicht für geraten, ihm offen und nutzlos Trotz zu bieten. Gab es ohnehin zu viele Händel zwischen den reisigen Knechten des Herzogs und dem Rostocker Schiffsvolk und war es soeben erst mit Mühe gelungen, für den Augenblick wenigstens, ein äußerlich leidliches Einverständnis zwischen beiden Teilen herzustellen.

Über diese vielen Streithändel konnte der junge Schiffer aber jetzt von dem alten Fischer Wegner die beste Auskunft und erfahrenste Belehrung erhalten. Der war in seiner Jugend, als er noch auf beiden gesunden Füßen stand, stets der heftigste Feind der Dänen gewesen, hatte mit besonderer Vorliebe an allen heimlichen Händeln teilgenommen. Jetzt, wo seine Tätigkeit sich auf das Boot beschränken musste, hatte er in den Streitigkeiten mit der Besatzung des herzoglichen Turmes bei Warnemünde sich stets hervorgetan und war besonders bekannt dadurch, dass er durch allerlei listige Streiche und heimliche Überrumpelungen öfters schon deren Wachsamkeit getäuscht, wenn sie, wie ab und zu der Fall gewesen, mit offener Gewalt die Schifffahrt auf der Warnow zu sperren versuchten. Manche gute Ratschläge und treffliche Winke vermochte der alte Wegner über all solch Treiben dem aufmerksam zuhörenden Hinrich Wulf zu erteilen.

So aufmerksam der Schiffer auch den Worten des Alten lauschte, versäumte er es nicht, seine Blicke unablässig auf dessen Tochter ruhen zu lassen und, so oft wie möglich, wenigstens einige kurze freundliche Worte mit dieser zu wechseln.

War die Sonne auch inzwischen im Meere versunken und hatte die letzte Abendröte den Schatten der Dämmerung weichen müssen, so trat dafür die Mondsichel klar am Himmel hervor und warf ihr bleiches Licht auf die im silbernen Glanze schäumenden Wellen. Allmählich wurde es immer öder und stiller am Strande, denn die meisten Fischerfrauen hatten ihr Geschäft draußen bereits beendet und kochten nun am hellen Herdfeuer die Abendmahlzeit für die hungrige Familie. Nach der schweren vollbrachten Arbeit des Tages war die ersehnte Labung auch mehr als verdient.

Auch Frau Wegner war endlich mit ihrer Arbeit fertig und das große Netz war geleert, die Körbe hingegen mit den zappelnden Fischen gefüllt. Die Dorsche für den Schiffer lagen zusammen auf einem Haufen, aber die Fischerfrau war noch viel zu erzürnt, um sie dem Käufer anzubieten. Fast schien es auch, als hätte Hinrich Wulf den angeblichen Grund seines Kommens gänzlich vergessen, denn als Gundula ihn mit freundlichen Worten aufforderte, seine Fische doch in Empfang zu nehmen, wusste er in der Tat nicht, wie er die schlüpfrigen Leiber zu seinem Schiff hinbringen solle.

„Und was bin ich der Jungfer für die Dorsche schuldig? Wirklich so große und ausgesuchte Fische habe ich noch niemals beieinander gesehen!“, fragte er mit befangener Stimme das Mädchen. Wie verlegen wurde es jetzt ob solcher Frage, denn es widerstrebte seinem Gefühl, einen Preis zu fordern, und doch fürchtete sie auch wieder den Stolz des Schiffers zu beleidigen, wenn sie, das arme Fischermädchen, ihm die Dorsche zum Geschenk anbieten würde.

„Das halbe Dutzend Dorsch soll gestern auf dem Rostocker Markt mit einem Lübeck’schen Schilling bezahlt sein, wie die Nachbarsfrau erzählte“, antwortete Gundula nach kleiner Pause mit tiefer Stimme.

„Ach was, Schnickschnack, werdet doch von mir ein Paar elende Dorsche annehmen wollen, ohne Euch von dem Weibsvolk einen Schilling dafür abfordern zu lassen, Schiffer Wulf! Bringt mir von Drontheim ein Gericht Stockfische mit, wenn Ihr mit Eurer ‚Greif von Rostock‘ heimkehrt, das ist ein guter Ausgleich!“, rief aber der alte Wegner jetzt dazwischen, indem er sich zum Fortgehen rüstete.

„Ist ein Wort: das beste Bund Stockfische, was nur auf dem Drontheimer Markt zu bekommen ist, sollt Ihr haben. Wegner! – Und ist der Jungfer nichts gefällig, was ich ihr mitbringen kann?“, wandte sich Wulf an das jetzt über und über errötende Mädchen.

„Wüsste nichts, was mir der Schiffer von dorther mitbringen könnte“, antwortete Gundula leise.

„Auch nicht mein treues Herz voll Liebe für Euch, wie es jetzt schon schlägt, Jungfer Gundula?“, flüsterte der junge Mann, schnell den günstigen Augenblick benutzend, da der Alte noch einige Schritte seitwärts gehumpelt war, um nach seinem Boote zu sehen, und ergriff dabei mit rascher Entschlossenheit die Hand des Mädchens, um sie fest zu drücken.

Ein leiser Gegendruck erfolgte, und als sein Blick das Auge des jungen Mädchen traf, fand er hier einen so wahren, innigen Ausdruck der Liebe und zugleich einen solch tiefen Schmerz über die bevorstehende Trennung, dass es keiner weiteren Worte mehr bedurfte, um ihm die frohe Überzeugung zu verleihen, dass auch Gundula seine Gefühle erwidere und mit treuer Liebe so warm und fest, wie sie das Herz einer einfachen Fischertochter nur zu fassen vermochte, für das fernere Erdenleben an ihm hängen würde. Wozu bedarf es in solchem Augenblick der inneren Weihe, wo die Herzen zweier edlen und starken Menschen von inniger Liebe füreinander ergriffen werden, auch wohl noch der leeren Worte? Mehr als alles verkünden die Augen, diese treuen Spiegel der Seele, das, was die Brust mit der reinsten Lust erfüllt.

„Also gute Fahrt und gedeihliche Wiederkehr, Schiffer Wulf, und wenn die dänischen Spitzbuben Euch molestieren wollen, so gebt ihnen nur gehörige hansische Hiebe auf ihre dicken Grützköpfe zu kosten“, rief jetzt der alte Wegner, der inzwischen wieder herangekommen war. Zum Abschied drückte seine breite Riesenfaust die Rechte des jungen Mannes, dann schickte er sich an am Arme seiner Tochter fortzuhinken. Auch Gundula reichte ihm zum Lebewohl noch einmal die Rechte und es war fast, als könnten beider Hände kaum voneinander lassen, so fest hielten sie sich.

Die gekauften Fische hatten in einem kleinen Netz Aufnahme gefunden, und mit der Last in der linken Faust wandte Schiffer Wulf sich langsamen Schrittes seiner Galeasse zu. Jetzt, wo er wusste, hier am Warnowstrand sei ihm ein edles treues Herz in wahrer Liebe zugetan, durfte er sich nicht verhehlen, dass er noch harte Kämpfe zu bestehen habe, bevor er das Mädchen wirklich sein Weib nennen konnte. Welch höhnisches Gelächter würde seine gesamte Sippschaft in der Stadt Rostock anschlagen und welch spöttisches Naserümpfen und Achselzucken musste es geben, wenn es erst bekannt würde, der junge hübsche Schiffer Hinrich Wulf, der Stammerbe des reichen angesehenen Rats- und Handelsherrn Niclas Wulf, der immerhin nach einer Tochter des ersten Patriziergeschlechts seine Hand ausstrecken durfte, wolle sich jetzt so weit vergessen, – um eine arme Warnemünder Fischerdirne als seine Ehegattin heimzuführen.

Neben der „Greif von Rostock“ lag noch ein ähnliches, aber kleineres und älteres Fahrzeug, die „Nordstern“, was ebenfalls zur Fahrt nach Norwegen bestimmt war. Der alte Schiffer Knurspe, ein rauer verwetterter Seemann, erfahren in allen nordischen Meeren, war dessen Führer. Seine heisere Stimme, mit der er Wulf von Bord aus zuschrie: „Seid wohl ein Mondgucker geworden, Hinrich, dass Ihr so spät zum Schiff zurückkommt, oder habt Ihr zuletzt noch eine lustige Liebelei mit einer hübschen Warnemünder Dirne gehabt? Hütet Euch hierbei, die Warnemünder sind ein trotziges Volk und verstehen keinen Spaß und der Gang zum Traualtar muss bald dem ersten Kuss folgen oder es gibt Mord und Totschlag“, weckte zuerst den jungen Mann aus seinen Träumereien. „Beim Morgengrauen setzt der Wind sicher mehr zum Westen um und dann ist die beste Zeit zum Auslaufen und wir haben gute Fahrt bis zum Sund. Wollt Ihr mit Eurem „Greif“ zuerst voran oder soll ich mit meinem alten Kasten Euch den Weg zeigen?“, fragte der Schiffer Knurspe noch weiter.

Für zwei Schiffe, die zur gleichen Stunde aus dem Hafen segeln und ein und dieselbe Reise antreten wollten, galt es für eine Ehrensache, wer zuerst auslief, der zeigte dem andern den richtigen Weg. Das Aus- und Einlaufen in die Häfen ohne genau vermessene Seekarten und geprüfte Lotsen war ein gefährliches und schwieriges Unternehmen. Dem Range seines Schiffes nach, denn die „Greif“ war besser gebaut und wurde zu einer höheren Klasse gerechnet als die alte „Nordstern“, als auch seiner Abstammung aus vornehmen Geschlechte wegen hätte Hinrich Wulf diese Ehre gebührt, doch auch Schiffer Knurspe konnte wegen seines höheren Alters und seiner reichen Erfahrung den Anspruch darauf erheben. Das Schiffsvolk beider Fahrzeuge hatte am Abend schon viel und heftig über diese wichtige Frage, wer von den beiden Schiffern zuerst auslaufen und dadurch stillschweigend eine Art von Oberleitung während der Reise führen werde, hin und her gestritten, dass es deshalb fast nach gewohnter Art zu einer Schlägerei gekommen wäre. Zwar war Schiffer Wulf ein viel zu ehrgeiziger, von feurigem Tatendrang erfüllter Mann, als dass er nicht unter andern Umständen seinen Anspruch auf solch einen Ehrenplatz entschieden behauptet haben würde, allein an dem heutigen Abend erfüllte eine eigene, fast ungewöhnliche Weichheit und Milde seine Brust und so beschloss er freiwillig und ohne weitere Zänkerei das Ehrenvorrecht seinem so viel älteren Kollegen zu überlassen.

„Segelt nur voran, Knurspe; in einem sichereren Fahrwasser kann ich nicht steuern, als wenn ich Euch nachfolge“, rief er dem Alten zu.

Knurspes Gesicht erstrahlte in stolzer Freude. „Sollt es nicht zu bereuen haben, Hinrich Wulf, dass Ihr keinen unangemessenen Stolz habt, weil Ihr ein Geschlechter-Sohn seid und Eure „Greif“ höher im Rang steht als meine alte „Nordstern“. Hoffe, Euch mit Gottes gnädiger Hilfe sicher nach Drontheim und dann auch wieder zurück hierher den Weg zu zeigen. Also haltet Euch bereit zum Aussegeln, sobald der Tag zu grauen anfängt“, antwortete der Alte, sichtlich erfreut über die ihm gewordene Auszeichnung.

Zu sehr war Hinrich Wulfs Herz noch von seiner heutigen Begegnung mit Gundula erfüllt, als dass es ihm möglich gewesen wäre, für einige Stunden Ruhe in der engen Schiffskajüte zu suchen. Zur allgemeinen Verwunderung schickte er seine gesamte Mannschaft in die Kojen. Er allein wolle die Wache für die ganze Nacht halten.

Der Mond stand jetzt in voller Klarheit am Himmel und sein Licht verlieh dem Meer einen eigentümlich hellen, jedoch kalten Schein. In scharfen dunklen Linien traten die Masten und Rahen und die vielen angespannten Taue der hier ankernden Schiffe hervor, doch dem Mondlicht war nicht zu trauen, es verlieh allen Gegenständen eine bedeutendere Größe als tatsächlich vorhanden. Dumpf rollten sich überstürzende Wellen der Brandung an den Strand, der Wind strich durch die vielen Taue an den Masten und entlockte dem Takelwerk hell klingende, ganz langsam verhallende Töne, als spiele er auf einer riesigen Harfe. Daneben erklang oft hoch oben aus den Lüften ein seltsames Gewirr von kreischenden, schmetternden und pfeifenden Lauten, dass man wirklich zu dem Glauben hätte verleitet werden können, Gott Wodan mit seiner wilden Jagd triebe dort sein loses Spiel. Es waren große Zugvögel, wilde Gänse und Schwäne und andere Seevögel, die jetzt beim Beginn des Frühlings ihrer nordischen Heimat zuzogen. Das scharfe Auge des Schiffers hätte leicht ihre streng geordneten, beinahe regelmäßige Dreiecke bildenden Formationen hoch in den Lüften zu entdecken vermocht, wenn er in dieser Nacht seiner Umgebung die mindeste Aufmerksamkeit gewidmet hätte. Aber stumm und teilnahmslos für alles durchmaß er unablässig mit rastlos schnellen Schritten den engen Raum der Planken seines Decks. Durchtobten doch die widerstrebendsten Gefühle seine Brust und verschiedenste Gedanken kreisten in seinem Hirn. Dass er Gundula Wegner, mit ihrer einfach edlen Erscheinung und dem ganzen ungekünstelten Liebreiz ihrer Jungfräulichkeit, liebe und zwar mit der ganzen Kraft seines stolzen Herzens liebe, war ihm seit dem heutigen Abend zur vollsten Gewissheit geworden. In den vielen fernen Ländern, die er früher als junger Seemann besucht, hatte er manch vorübergehendes Liebesverhältnis mit den glutäugigen, heißblütigen Töchtern des Südens gehabt, sie waren dem kräftigen blauäugigen Seemann, der ein so rechter Repräsentant der norddeutschen Männerschönheit war, nur zu oft mit glühender Inbrunst entgegengekommen. Was aber bedeuteten solche frivolen Liebesverhältnisse gegen das reine Gefühl, welches jetzt seine Brust erfüllte?! Wie rasch hatte er alle diese Schönen vergessen, sobald nur der Kiel seines Schiffes die schäumenden Wogen des Meeres durchstrich; dass er aber Gundula Wegner niemals mehr aus seinem Gedächtnis streichen könne, so lange noch ein Atemzug seine Brust bewegte, davon war er felsenfest überzeugt. Doch ihm wurde beklommen zumute wegen der vielen inneren Zerwürfnisse, die solch standeswidrige Verbindung mit der Fischertochter in seiner Familie hervorbringen musste. Dem heftigsten Zorn des Vaters, den strengsten Vorwürfen von Brüdern und Verwandten, dass er die Ehre seines Geschlechtes schände, die Stirn zu bieten, dazu fühlte er sich zwar Manns genug, aber vor den Tränen der alten kranken Mutter und den sanften Bitten der Schwester, und er wusste sicher, beides komme in nur zu reichlichem Maße, hegte er bereits jetzt große Scheu. Wem musste er noch wegen eines solchen Schrittes entsagen! Dass die Geschlechter Rostocks ihm diese Heirat niemals verzeihen würden und er für immer einen geringeren Platz unter denjenigen, die er von Jugend auf gewöhnt war, als Seinesgleichen zu betrachten, einnehmen müsste, wusste er bei dem starren Standesgeist und der festgegliederten Einteilung der Familien, die in allen norddeutschen Hansestädten herrschten, nur zu gut. Ertrüge sein stolzer unbändiger Sinn solche Zurücksetzung gutwillig? Oder geschähe das Gegenteil, würde steter Zank und Hader aller Art sein künftiges Los sein? Es schien ihm geraten, im Fall seiner Verheiratung mit Gundula Wegner seine Vaterstadt gänzlich zu meiden und zu versuchen, ob er nicht anderswo sein bescheidenes Stückchen Brot als Schiffer erwerben könne. Auf der anderen Seite bangte ihm vor diesem Schritt. Er liebte seine schöne Vaterstadt, hatte ihre vielen Vorzüge erst so recht schätzen gelernt, seit er lange Jahre in der Fremde weilte, und er hatte es sich stets als seine Bestimmung gedacht, als ein angesehener Bürger in Rostocks Mauern zu wohnen, seine Tätigkeit ihrem Wohle zu weihen und besonders für die Entfaltung des Handels und der Schifffahrt, diese reichen Lebensadern von Rostock, alle seine Erfahrungen und Kenntnisse anzustrengen. Und nun sollten durch diese Heirat alle Verbindungen gekappt werden und er müsste nochmals als schon gereifter Mann die Fremde aufsuchen.

All diese Gedanken und gewichtigen Bedenken bewegten den Schiffer Wulf so sehr, dass er kaum darauf achtete, wie die Nacht verstrich, und ein zarter gelbroter Schein im Osten allmählich den Sonnenaufgang verkündete.

Die heisere Stimme des alten Knurspe, der soeben aus dem Verdeck auftauchte und ihm einen guten Morgen zurief, weckte ihn endlich aus seinen Grübeleien und erinnerte ihn an die Gegenwart. Wie der Alte schon am Abend vorher verkündet, hatte der Wind jetzt mehr zum Westen umgesetzt und war einer raschen Fahrt nach dem Sunde günstig. Daher galt es, die Schiffe vom Lande abzubringen und in die See auszulaufen, und so fühlte auch Hinrich Wulf sich bald nur als Schiffer, dem eine schwere Verantwortung aufgebürdet worden war. Es war ein reger Wetteifer zwischen den kräftigen und geübten Mannschaften der beiden Galeassen, und wenn auch Knurspe mit seiner „Nordstern“ zuerst zum Auslaufen kam, so konnte doch die „Greif von Rostock“ sogleich folgen.

Trotz der frühen Morgenstunde hatten sich schon viele Warnemünder am Strande zusammengefunden. Mit Kenneraugen wurden alle Bewegungen der Schiffe beobachtet, und so galt es, vor diesen strengen und unparteiischen Kritikern zu bestehen. Besonders Hinrich Wulf konnte sicher sein, dass alle Einzelheiten bei seinem Auslaufen, auch das seltsame Ereignis, dass er freiwillig dem alten Knurspe die Ehre des Vorranges zugestanden habe, ganz getreulich in der Schreibstube seines Vaters berichtet wurden. Sicher und gewandt wurden beide Schiffe geführt und obgleich feste Molen und abgesteckte Fahrwasser fehlten, zeigten ihre erfahrenen Führer, dass sie ihr Fach von Grund auf verstanden und der Rostocker Flagge Ehre machten. Noch war die Sonne nicht über den Waldungen der ostwärts liegenden Rostocker Heid

Der freundlich-behäbige Hafen- und Badeort Warnemünde, an der Mündung der breiten Warnow in die Ostsee, zwei Meilen weit von der alten ansehnlichen Hansestadt Rostock gelegen, zeigte im Jahre 1523 noch einen recht wüsten und unwirtlichen Anblick. Nur um die bescheidene Kirche, deren niederer, plump aus gewaltigen Felsstücken erbauter Turm, der Jahrhunderte lang dem Brausen der heftigsten Stürme getrotzt hatte, lagen einige Dutzend kleine, mit Schilf und Stroh gedeckte Hütten. Von Seeleuten und Fischern erbaut und bewohnt, verkündeten die an langen Stangen vor den Türen zum Trocknen aufgehangenen Netze oder die an das Land zum Ausbessern gezogenen, sehr massiv gezimmerten Boote schon äußerlich die Beschäftigungen ihrer Insassen. Wer hier in Warnemünde lebte, der musste das Meer als seine wahre Heimat, das Festland hingegen nur als unbedeutende Nebenzugabe betrachten, denn wenig bot ihm Letzteres zum Lebensunterhalt für sich und seine Familie. Der Kiel des Bootes oder Kauffarteischiffes, das mit geblähten Segeln die Wellen in rascher Fahrt durchfurchte, musste den Warnemündern den Pflug ersetzen, das Ruder war ihr Grabscheit, das Meer allein das Feld ihrer Tätigkeit und nur zu oft auch ihr Grab, wie sein gewaltiges Brausen auch ihr erstes Wiegenlied gesungen hatte. Öde und unfruchtbar war die ganze Gegend rings um den Ort, so weit das Auge nur reichte. Wo jetzt der Menschen Fleiß den kargen Boden mit unendlicher Mühe allmählich in bebautes Land, was selbst ziemlich stattliche Lindenbäume und hübsche Garten-Anlagen trägt, verwandelte, da lagen damals noch die weißen Dünenhügel. Durch keine Umzäunung oder Anpflanzung von Dünengewächsen gehindert, trieb der Stoßwind sein neckisches Spiel mit dem feinen, scharfen Flugsand. Oft türmte er ihn zu mehr als haushohen Hügeln und Kuppen von mitunter seltsamen, phantastischen Formen auf, doch im nächsten Augenblick zerstörte er sein eigenes Werk und streute den feinen Sand weit über alle Felder und verhinderte so jegliche Kultur. Während am rechten Ufer der Warnow die dichten Waldungen der „Rostocker Heide“ den fernen Horizont umsäumten, war in und um Warnemünde herum kein Baum, ja kaum nur hier und da ein dürftiger Strauch, der des Windes Macht nur etwas gebrochen hätte, zu entdecken. Kein fröhlicher Vogelgesang ließ sich hier hören und nur das ewig heisere Angst- oder Zorngeschrei zahlloser Fischmöwen aller Gattungen, ab und zu mit den Rufen anderer Zug- oder Strandvögel untermischt, erfüllte die Luft. Freilich dem Auge gewährte eine sich oft hoch oben in dem klaren Äther und dann plötzlich wieder dicht über den dunklen Wogen des Meeres in den kühnsten Flügen umhertummelnde Möwenschar einen ungemein hübschen Anblick. Und wenn die Sonne die weißen zarten Federn und die mächtigen Flügel der eleganten Vögel mit ihren Strahlen färbte, so glänzten ihre Körper wie aus Silber geformt. Welch loses, neckisches Spiel trieben diese Möwenscharen unausgesetzt untereinander, mit welcher wirklich graziösen Gewandtheit kreisten die einzelnen Vögel, teils in mutwilligem Gehasche, häufiger jedoch in heftigem Zank und Streit, um sich aus neidischer Fresssucht die gefangene Beute eines Fisches gegenseitig abzujagen.

Waren die Seevögel doch auch die einzig lebenden Tiere, die das Auge ringsumher erblicken konnte! Das trauliche Blöken der Kuhherde, das Bähen der Schafe, ja selbst das Gackern der Haushühner, was doch sonst der Nähe auch des ärmsten Dörfleins einen gemütlichen Charakter verleiht; fehlte in Warnemünde gänzlich. Kein Haustier irgendeiner Art, außer vielleicht hier und da ein Schwein, dessen Nahrung dann fast nur in Fischen bestand, oder eine flinke Hauskatze, hielt sich die Warnemünder Familie jener Zeit. Wäre auch wirklich Nahrung für solche nützliche Geschöpfe gewesen, so hätte doch Zeit wie Lust zu deren Pflege und Wartung gefehlt. Die kräftigen Knaben, Jünglinge und Männer fuhren fast das ganze Jahr hindurch als Matrosen auf den Handelsschiffen in allen Meeren, welche die damalige Schifffahrt kannte, und weilten nur in den wenigen Monaten der rauesten Winterszeit in ihrer Heimat. Die älteren Männer und Familienväter aber waren den größten Teil des Tages, ja oft mitunter in der Nacht, in ihren Booten mit dem Fischfang auf dem Meere beschäftigt, um das Verlangen der Bürgerschaft in der hochansehnlichen Stadt Rostock nach frischen Seefischen stets befriedigen zu können, während ihre Frauen und Töchter mit dem Transport des Fanges nach dem Markt und dem Verkauf oder auch mit dem Herausschaffen von feinem glänzendem Seesand, den die Rostocker Hausfrauen so gerne zum Ausstreuen der Stuben benutzten, so viel zu tun hatten, dass sie erst in später Nachmittagsstunde in die eigene Häuslichkeit zurückkehren konnten. Sowie am Morgen die Sonne kaum dem Meere entstiegen war und ihre ersten Strahlen das Wasser mit purpurnem Schimmer färbten, rüsteten sich die Warnemünder Boote – und jedes Haus besaß eines als unumgängliches Handwerksgerät zur Bestreitung des Lebensunterhaltes – zum Auslaufen. Ein Teil der kleinen Flottille nur mit starken Männern bemannt fuhr hinaus in die wogende See, um dort, oft in meilenweiter Entfernung vom Lande, dem Fischfang nachzugehen; ein anderer, dessen Insassen größtenteils nur Frauen waren, die aber mit nicht minder kräftiger und geschickter Hand als die Männer die langen Schlagruder zu führen oder die Segel zu stellen wussten, nahm den Weg über den Breitling nach den fern am Horizont auftauchenden Türmen von Rostock, dort den Ertrag des letzten Fanges zu verwerten. Während der Mittagsstunden war oft niemand im ganzen Flecken anwesend; kein einladendes Feuer brannte auf dem Herde, öde und unbewohnt lagen die kleinen Hütten da, deren Türen nur mit einem Holzriegel verwahrt waren. Erst die späteren Nachmittagsstunden vereinigten alle wieder und das Abendessen bildete die Hauptmahlzeit des Tages für die ganze Familie. Freilich war auch dieses oft dürftig genug und Fische in allen Gestalten, dann Buchweizengrütze, Haferbrei und schwarzes Roggenbrot bildeten ihre ausschließlichen Bestandteile. Den Kaffee, der jetzt bei allen Warnemünder Mahlzeiten die Hauptsache ist, kannte die damalige Zeit noch nicht und Branntwein bei den Männern und mitunter ein Trunk Dünnbier bei den Weibern musste dessen Stelle vertreten. Und doch war es ein überaus kräftiges, wohlgebautes Geschlecht, sowohl an Männern wie auch Frauen, welches diese Hütten bewohnte. Die Seemannsarbeit gab allen ein festes Ansehen und kühnes Auftreten, denn wer schwächlich an Körper und feige von Charakter war, taugte in jenen Tagen wahrlich nicht zum Seemann.